【賃上げ 収入UP方法 ベスト10】安い低い日本の賃金給与を上げるには?|消費者経済総研|2022/7/24

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■最新稿:2022年7月24日 本ページは、修正・加筆等で、 上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■連載シリーズ|ニッポン爆上げ作戦

- 【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、

下記の 全3部で、構成 (予定)

第1部:収 入 爆上げ 作戦

第2部:景 気 爆上げ 作戦

第3部:生産性 爆上げ 作戦

▼第1部は 「 ニッポン 賃金収入 爆上げ 」

「賃金」のほか、「賃金以外の総収入」も上げる。

▼第2部は 「 ニッポン 景気 爆上げ 」

日本の「経済全体」 を UPする。

「消費者も、企業も、株主も」 潤う、全体の底上げ。

経済全体をUPし、GDP成長を、高める。

▼第3部は 「 ニッポン 生産性 爆上げ 」

生産性をUPし、ビジネスでの利益をUP

企業の生産性を上げ、企業の利益を上げる。

ビジネス改善の手法を、提言

-- 消費者 経済 総研 --

◆消費者・働き手も、企業も、株主も?

【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、

企業も、株主も、消費者・働き手も、潤う提言だ。

つまり 「 働き手の 賃金UP 」 だけではない。

企業の 売上UP

↓

企業の 利益UP

↓

働き手の 賃金UP + 株主への配当UP・株価UP

↓

個人消費UP (GDPは、6割が個人消費)

↓

GDPのUP

↓

ニッポン全体がUP

このように、各主体、そして全体が、好循環で、潤う

「ニッポン 爆上げ 作戦」である。

この連載シリーズは、政策提言でもある。

- ■【 爆上 作戦| 賃金 編 】

- -- 消費者 経済 総研 --

◆第1部は、賃金収入 UP 編

日本の「消費者」の多くは、「働き手」でもある。

しかし、働き手の賃金が、上がらない。

第1部は「私たちの収入UP」の手法を、提言する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆今回更新は、「 第1部の第4回目 」

賃上げ・収入UPの政策案を、

ランキング形式で、ベスト10を発表

- ■収入爆上げ の方法 ベスト10

- ランキング形式で、賃金収入UP策 ベスト10 提言

収入UPの効果の「高さ・容易さ・早さ」を、

総合的に勘案し、順位付けをした。

賃金や収入を、上げるには、

下記の10の方策・方法を、提言する。

◆2位 雇用条件の 交渉促進

◆3位 副業の促進

◆4位 1億 総株主

◆5位 アメ版|賃上げ税制の 強化

◆6位 ムチ版|賃上げ税制

◆7位 ボーナスへシフト

◆8位 解雇規制 の 緩和

◆9位 公務員の 賃金水準UP

◆10位 最低賃金UP

そして1位は?

◆1位 働き手が 〇〇〇〇?

「1位」 は、本ページの 一番下に、記載。

まずは、2位~10位を、掲載・提言する。

- ■2位 賃上げの 交渉促進

- -- 消費者 経済 総研 --

◆賃上げの 交渉促進 とは?

① 「 個人 での 交渉 」 の活性化

② 「 団体 での 交渉 」 の活性化

上記2件を、提言する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

「交渉で、賃上げする。 この意識が、低すぎる」

これが、日本人の課題だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆賃金交渉|外国人は積極的、日本人は消極的?

「賃金の交渉」 に、関する国際調査がある。(出典後掲)

調査の対象国は、

日本+海外4か国(米・中・仏・デンマーク)だ。

この国際比較の調査からは、

「日本人の 賃金交渉は、消極的」なのが、顕著だ。

まずは、入社時・入社後での賃金交渉を、見てみる。

-- 消費者 経済 総研 --

◆入社時(転職時)の賃金要望は?

入社時に「会社からの提示額で合意」した割合は?

・中国は、11%しかいない

・海外4か国の中で、最多の米国でも28%だけだ

・日本人は、62%もいる

日本人の転職の賃金は、会社の言いなりが、多い

-- 消費者 経済 総研 --

◆入社の「後」の 賃金交渉は?

前項は、「入社時」の賃金交渉だった。

では、「 入社後 」 では、どうか?

同じく、日本+海外4か国での調査結果だ。

「入社後に、賃上げを、求めた事は無い」の割合は?

・日本人は、求めた事は無いが、71%もいる

・中国は5%だけだ。 多い方の米国でも29%だ

入社の前も後も、日本人の賃金交渉は、消極的

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本人は、賃金意識 低い?

「賃金の決定要因は、何か?」 との調査項目もある。

賃金の決定要因は、「わからない」と回答したのは?

・日本人は、33%で、最も多い

・他の4か国は、1%~14%しかない

そもそも、賃金決定への意識が、日本人は低い

-- 消費者 経済 総研 --

前項までで、日本人の特徴は、下記だった。

・入社する前の 賃金交渉に 消極的

・入社した後の 賃金交渉に 消極的

・そもそも 賃金決定に、関心薄い

続いて日本の賃金交渉を、下記の順で、見ていく。

① 「 個人交渉 」

② 「 団体交渉 」

-- 消費者 経済 総研 --

◆ ① 日本は、「個人交渉」が、少ない?

▼「 給料上げて 」 とは、言えないニッポン人

日本のサラリーマンは、賃金に不満があっても、

会社や上司への賃上げ交渉は、やりにくい。

乃木坂46の齋藤 飛鳥さんのバイトルのCMだ。

※画像出典+公式CM動画:

乃木坂46、DAIGO主演!バイトルcm

「営業さん、交渉する」篇バイトル公式チャンネル

▼個人交渉|日本+海外4か国 の調査では?

「個人での個別交渉が、賃金を決めるか?」

との設問での回答は、どうか?

・「個別交渉で賃金決定」は、日本は20%だけだ

・他の4か国では、56%~65%もいる

-- 消費者 経済 総研 --

◆② 日本は、「団体交渉」も 低迷?

前項は、「① 個人交渉」 についてだった。

続いて、「② 団体交渉」 を、解説する。

▼日本+海外4か国 の調査では?

「労働組合での団体交渉が、賃金を決めるか?」

との設問での回答は、どうか?

・労組団交で賃金決定は、日本は20%だけ

・他の4か国では、29%~51%もいる

※ここまでの「日本+海外4か国調査」の出典は、

Works Report 2020 5カ国リレーション調査 データ集

▼米国の スタバや、GAFAの 労働組合は?

アメリカでは、労組の結成へ向けた動きが、ある。

「スターバックス社」では、労組結成が続いている。

GAFAでも、アマゾン社や、アップル社では、

現在、組合の結成が、目指されている。

※出典:CNN|労組結成目指すNYアップル...スタバやアマゾンに追随

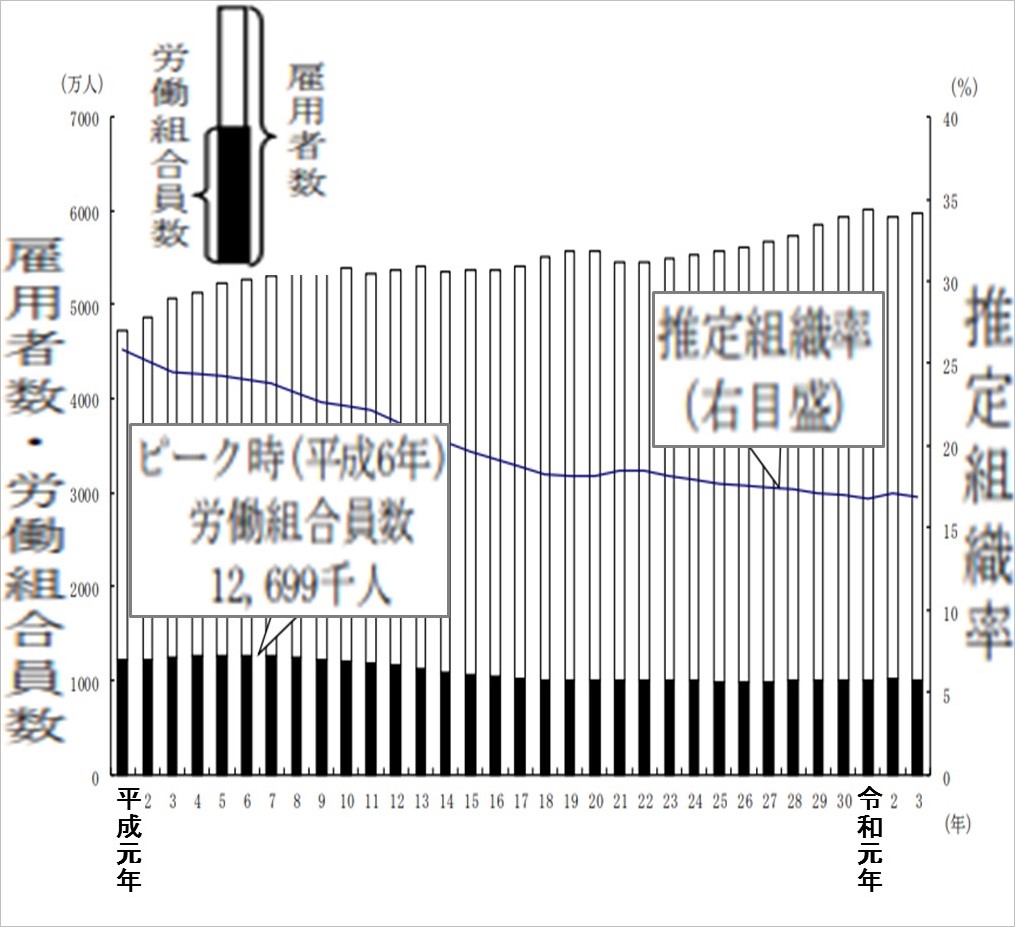

▼日本の労組の組織率は、低下?

「団体交渉」は、「労働組合」という組織で行われる。

下図の通り、日本の労組の組織率は、低下した。 ※出典: 厚生労働省|令和3年労働組合基礎調査の概況

※出典: 厚生労働省|令和3年労働組合基礎調査の概況

▼日本のユニークな賃金交渉 「官製春闘」とは?

「賃上げ → 消費拡大 → 景気拡大」

この流れを、政府も、当然に意識している。

日本の春闘では、総理大臣が、

経済界・経営陣へ「賃上げの要請」を、続けてきた。

7年連続で、安倍元首相が、賃上げ要請を続けた。

※出典:日経新聞電子版| 2019/12/26|

首相が7年連続賃上げ要請...

政府も、「賃上げすべき」との意思は、強いのだ。

これは「官製春闘」と言われた。

既述の通り、労組の組織率は、低下した。

春闘での団体交渉も、低迷傾向だ。

その「低迷分を、首相が補っている」とも見える。

岸田首相も、トヨタ自動車の豊田社長との面談で、

賃上げへの話を、している。

-- 消費者 経済 総研 --

◆積極的に、賃金交渉を

▼まずは「個人交渉」を

我慢していても、黙っていても、賃金はUPしない。

「店長、時給 上げて下さい 」 のCMのように、

交渉することは、賃上げに、つながる。

しかし、社員1人で、交渉するのは、やりにくい。

エンゼルス球団と、大谷選手の代理人バレロ氏が、

契約の延長について、交渉をしたと、報じられた。

個人交渉を、「代理人」で、行うことも、考えられる。

しかし、日本では、どうだろうか?

会社の上司や人事部への賃金交渉を、

弁護士に頼むのは、現実的ではないだろう。

自分で自ら交渉する方が、現実的だろう。

交渉は、自分ひとりでも、十分できる。

既述の通り、海外では「個人交渉は積極的」だ。

「日本人だけ できない」では、無いはずだ。

▼労組での団体交渉を

前項で、交渉は個人で、できると述べた。

とは言え、団体の方が、心強いだろう。

個人での交渉の他に、労組での団体交渉がある。

組織的な団体交渉を、積極化するのも、選択肢だ。

「賃上交渉は、誰かが、やるだろう」ではなく、

自ら賃上げに参加する意識を、持つことも大切だ。

米国では、スタバ、アマゾン社、アップル社が、

労組結成へ動いた。

日本でも、社員が自ら、動くことも重要だ。

▼新しいスタイルの団体交渉は、いかが?

「春闘」とは 、「春季闘争」の略である。

最近は、「春季生活闘争」と言う。

「闘争」との言葉を、

令和の若手サラリーマンは、どう思うだろうか?

ハチマキを頭に巻いてのスタイルを、

想像する人も、いるだろう。

「闘争」というより「交渉」や「協議」の方が、

若手社員の賛同を、得やすい気がする。

「仲間の社員と一緒に、賃金UPをしよう」 という

スタイルの方が、若手の心を、掴むのではないか?

ちなみに、下記リンク先に、

米国スターバックスの労組の写真がある。

※産経ニュース|米スタバで初の労組結成

-- 消費者 経済 総研 --

◆まとめ|賃上げの 交渉促進を

日本人の特徴は、下記だった。

・入社する前の 賃金交渉に 消極的

・入社した後の 賃金交渉に 消極的

外国人は、賃上げ交渉に、積極的だった。

日本人も、積極的に、なろう。

① 「 個人 での 交渉 」 の活性化

② 「 団体 での 交渉 」 の活性化

上記2件を、提言する。

- ■3位 なぜ 副業の促進 ?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆なぜ 副業の促進 なのか?

本ページのテーマは、

「日本人の 賃金・収入を 上げる方法 」 である。

収入は 「 賃金 + その他収入 」 だ。

「副業促進」は、その他収入のUPだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

▼現状は?

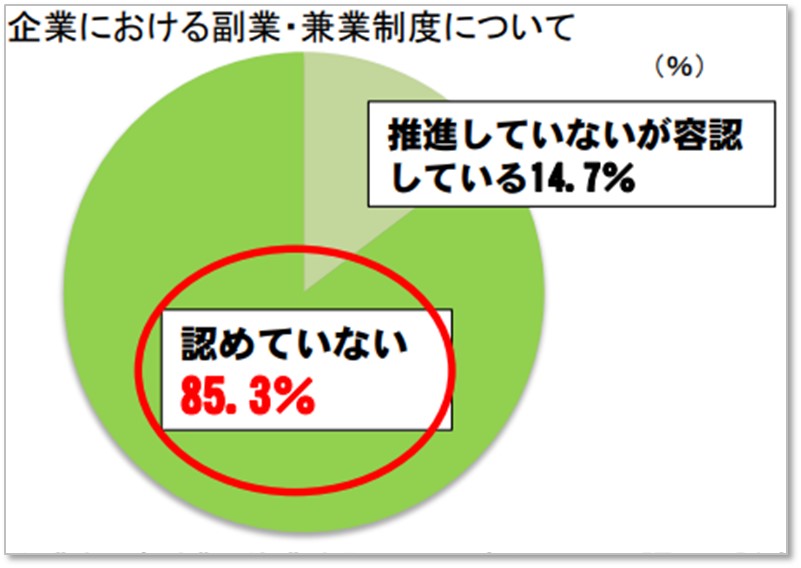

副業・兼業を認めてない企業は、85%(2014年) ※出典:厚生労働省|副業・兼業の現状と課題

※出典:厚生労働省|副業・兼業の現状と課題

2017年に、政府は「副業の促進」を、うたい始めた。

(※働き方改革 実行計画 2017年3月)

政府は、副業に下記の利点を、認めている。

・新たな技術の開発

・オープンイノベーションや起業の手段

・第2の人生の準備

2022年は、政府は「副業を加速する」策を示した。

その副業加速の方策とは、何か?

「企業に、副業条件を、公表させる」 方針である。

副業制限する場合は、理由等を開示するよう促す。

この方策で、働き手は、副業のしやすさが、わかる。

副業のしやすさで、就職先の選択ができるのだ。

※:出典: 2022/6/24|日経新聞電子版|副業...解禁加速へ企業に要請

▼ 課題 ① は?

副業していることが、会社に知られる。

これも、副業での課題である。

副業が、認められている企業では、どうか?

容認されても、上司・同僚の目や空気が、気になる。

どうやって、企業は副業に、気付くのか?

副業で収入を得た場合は、税の申告が必要になる。

住民税は、自治体へ申告する。

所得税は、一定の額以上で、税務署へ確定申告だ。

※本稿記載内容に関わらず、自分の申告や納税が、

どうなるかは、税理士、税務署、自治体などに

自ら確認するなどで、自らの責任で対応が必要だ。

「副業容認かつ副業の告知不要」の企業であっても

税の申告で、企業が社員の副業を、知る事がある。

▼ 課題 ② は?

副業は促進されるが、副業の制限は法的にできる。

促進のアクセルを踏むが、ブレーキが残っている。

-- 消費者 経済 総研 --

◆課題への解決策の 提言は?

▼ ① 会社に知られる への 解決策は?

税申告で、副業が会社に知られるのが課題だった。

そこで税制優遇や、申告手続きの優遇を提言する。

副業収入が一定額までは、下記2点とするのだ。

・副業での収入の 税の申告は、不要

・副業での収入は、非課税

税の申告不要であれば、会社が知る機会は、減る。

非課税枠は、副業促進の大きな後押しになる。

▼ ② 副業の法的なブレーキ への 解決策は?

副業を一段と促進する「ルール整備」を、提言する。

副業促進のためには、制限の緩和が必要だ。

ガイドラインや法整備の議論が、期待される。

米国では、どうか?

米国では、副業への法的な規制は無い。

そもそも日本も、「副業制限を緩和」ではなく、

「副業の制限なし」でもよいのだ。

制限なしで、副業原因で不祥事が発生した場合は、

個別の刑事罰や民事賠償で、対応する。

とは言え、日本の現実的な制度としては、どうか?

自社の秘密情報のライバルへの漏洩懸念がある。

ライバル企業での副業禁止は、要求されるだろう。

▼結論は、下記の法整備を、提言

・副業禁止の就業規則は、無効

・禁止は、「ライバル企業での副業」 のみ

▼「 意識面 」 での課題への 解決策は?

政府広報(意識改革プロモーション)を提言する

政府は、副業のさらなる普及を、目指している。

ならば、政府の広報活動の強化を、期待したい。

副業容認の企業であっても、副業者は、

上司・周囲の目や、空気を、気にしてしまう。

「副業は、良いことだ。 どんどんやろう。 」

という雰囲気を、醸成するのだ。

「 ワクチン接種 しましょう 」

「 黙食や マスク着用の 徹底を 」

コロナ禍では、

上記等の政府広報のテレビCMが、流された。

※動画:スポットCM | 政府広報オンライン

政策の推進では、

CM等の政府広報の積極活用も、効果的だ。

日本は、同調傾向が強く、周囲の目を気にする。

雰囲気の醸成は、実は重要である。

-- 消費者 経済 総研 --

◆提言策のデメリットと、その対応は?

副業促進で、働き手の新視点・選択肢が、増える。

それにより、下記のデメリットが、考えられる。

・本業の勤務先での、意欲・忠誠心の低下。

・副業開始をきっかけに、本業企業の離職が増加。

本業の勤務先が、副業者の離職を、懸念するなら、

自社の賃金などの雇用条件を、改善すればよい。

副業促進は、企業の賃上げを、促す側面もある。

1つの企業に忠誠心を示すのは、昭和で終わりだ。

令和では、精神姿勢を、評価するのではない。

業績や仕事の成果を、評価すべきだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆追記( 副業の 契約の種類は?)

▼契約の種類は?

働く際の契約は、どのような契約が、あるか?

通常のサラリーマンは、「雇用契約」が大半だろう。

「雇用契約」 以外の契約は、何があるか?

他者の仕事を、引き受けた場合には

「委託契約」がある。

なお、委託契約は、法律用語では無い。

「請負契約」、「準委任契約」等が、法的な用語だ。

▼本業の勤務先と、副業先の 契約の組合せは? 本業の勤務先(A社) + 副業先(B社) の2社で、

本業の勤務先(A社) + 副業先(B社) の2社で、

Xさんが、兼業した場合は、どうなるか?

なお契約は両方とも「雇用契約」とする。

その場合、現制度では、どうすべきか?

「A社での労働時間」 + 「B社での労働時間」

この2つを、合算する必要が、あるのだ。

つまりB社は、

A社でのXさんの労働時間を、把握する必要がある。

その上で、残業代の計算を、するのだ。

この現行の制度は、とてもとても、煩雑である。

現ガイドラインの合算規定は、読むだけで疲れる。

(厚労省は 合算 ではなく通算と言う)

厚生労働省|副業・兼業の促進に関するガイドライン

他社での労働状況の把握とは、難題である。

こんなに面倒だと、どうなるか?

Xさんは、「副業を、あきらめる」 かもしれない。

A社もB社も「副業禁止を、選択」するかもしれない。

現制度は、副業の促進に対して、ブレーキになる。

▼解決策は?

A社は、A社での労働だけを、管理する。

B社は、B社での労働だけを、管理する。

自社内だけを、管理するように、すべきだ。

現制度は、「過剰な制度」に、なっている。

▼「 アキ活 」 の勧め とは?

AB2社とも「雇用契約」だから、面倒なことになる。

ならば、下記の組み合せの方が、良いだろう。

・本業A社 :雇用契約

・副業B社 :委託契約

ホームページの作成、写真撮影、イラスト作成、

専門知識でのアドバイス業務・・などなど

これらの副業は、概ね委託契約に、なるだろう。

雇用契約ではない委託契約の方が、スムーズだ。

これは、まさに「アキ活」である。

消費者 経済 総研は、「アキ活」を、提唱してきた。 (画像:熊本県民テレビ)

(画像:熊本県民テレビ)

「アキ活 とは?」 を、ご覧頂きたい。

- ■4位 1億 総株主 へ

- -- 消費者 経済 総研 --

※注意:投資・貯蓄等は、自らの判断と自己責任

であり、当方は一切責任を負わない。

-- 消費者 経済 総研 --

◆1億 総 株主 とは?

① 日銀保有の株(ETF)を、国民へ配布

② NISA、iDeCo等の さらなる普及

③ 金融教育の拡充(義務教育で)

④ 貯蓄から投資へ の政府広報

上記4件を、提言する。

株式投資の日本国民への普及促進が提言だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

▼老後 2千万円 不足問題

老後2千万円の不足問題とは、

・老後の生活費は、年金だけでは不足

・毎月5万円不足し、30年では2千万円も不足

上記の問題を、金融庁が報告し、話題になった。

※出典:2019年6月3日|金融庁|高齢社会における資産形成・管理

▼老後不安が、生み出す 悪循環 とは?

年金では2千万円不足なら、国民は老後が不安だ。

老後が不安だから、貯蓄に励んでしまう。

お金が貯蓄に回ってしまい、消費が活性化しない。

約6割が個人消費であるGDPも、伸び悩む。

経済が活性化しないから、賃金も伸びない。

不安 → 貯蓄 → 経済低迷 → 賃金低迷 → 不足

この悪循環が、生まれる。

企業は、将来リスクに備え、内部留保を増やした。

別稿の通り、内部留保は、貯蓄的な意味がある。

企業も消費者も、将来のリスクに、備えている。

お金を、ため込んでしまい、使わない。

賃金が低迷なら、老後2千万円問題は解消しない。

将来の不安も、解消しない。

▼貯金しても、お金は増えない?

貯金しても、利息はゼロに近い。

貯金しても、お金は、ほとんど増えない。

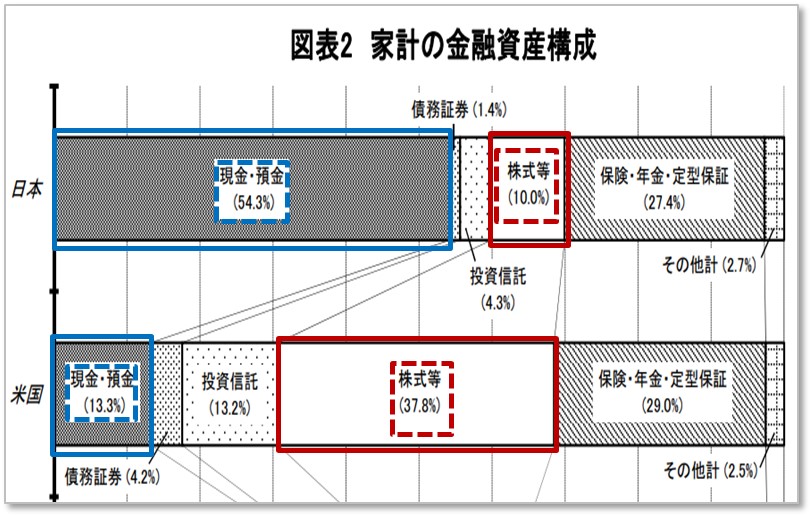

家計の金融資産の内訳は?

上・日本:現金預金54%、 株式等は10%

下・米国:現金預金13%、 株式等は38%

※出典:日銀|資金循環の日米欧比較

日本人の リスク回避マインドが、課題だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆課題への解決策は?

▼賃金以外の収入をUPへ

賃金が低迷なら、賃金以外の収入を、増やすのだ。

貯金しても増えないなら、株式投資をするのだ。

賃金低迷なら、賃金以外の収入を、増やす

「貯蓄から投資へ」 の移行で、お金を増やす

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、その対応は?

当然ながら、株は元本保証ではない。

株の下落で、損をすることがある。

日本人は、損失が嫌だから、株式投資を避ける。

だが、日本人は、株のリスクを、過大に捉えている。

▼「長期投資」 と、「指数投資」 なら、安心?

まず大切なのは「短期視点 ではなく長期の視点へ」

次に大切なのは「個別銘柄 ではなく全体指数」だ。

短期の売買ではなく、長期保有ではどうか?

長期では、高い確率で、資産を大きく増やせる。

また、個別銘柄ではなく、市場の指数ではどうか?

個別銘柄投資とは、個別の企業の株を買うことだ。

個別銘柄は、原因不明の乱高下する場合がある。

企業が倒産し、「株が紙くず」になる事もある。

日経平均に連動するETFへ、投資するのだ

※ETFとは、上場している投資信託のこと。

※投資信託とは、様々な個別銘柄が混ざったファンド

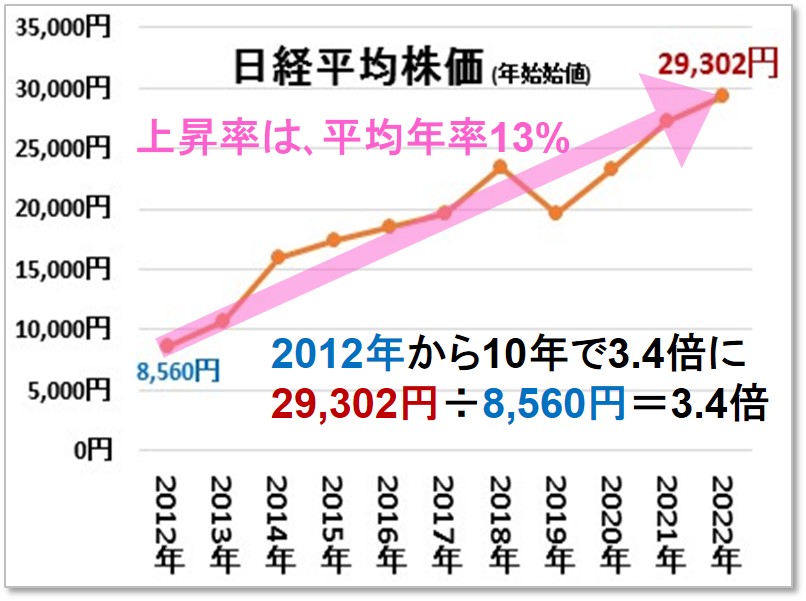

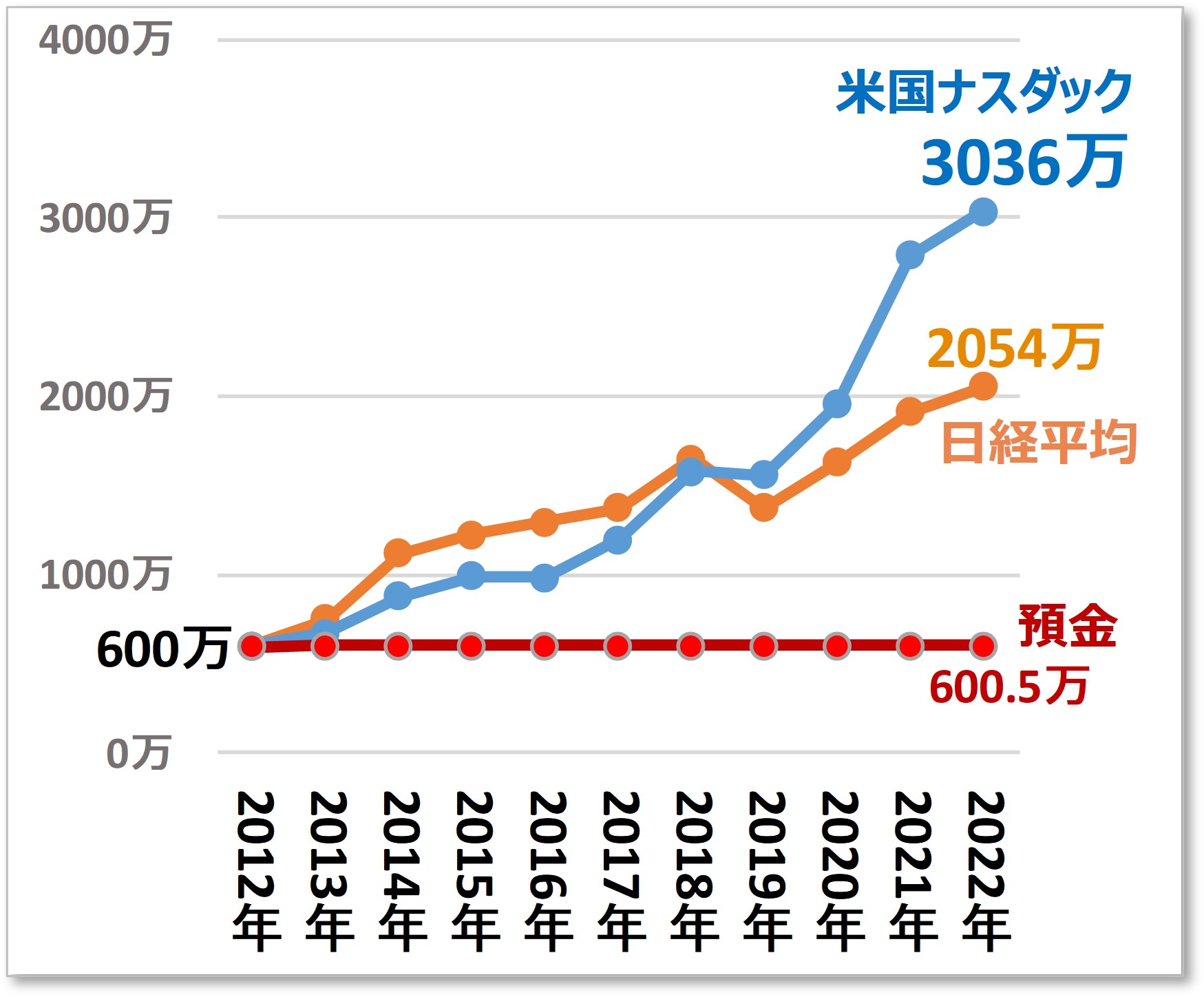

下図を見て頂きたい。

下がる年もあるが、長期では、大きく上昇した。

2012年から10年で「3.4倍」にもなった。

(2022年29,302円 ÷ 2012年8,560円 = 3.4倍)

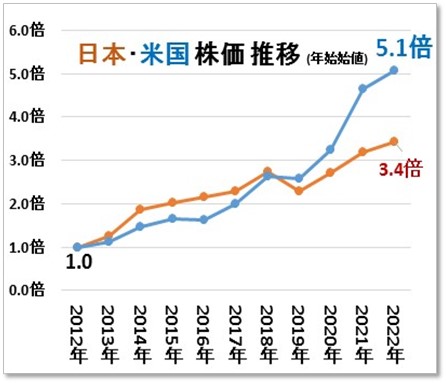

日本株ではなく、米国株の指数では、どうか?

下図は、米国のナスダック総合指数の推移だ。

10年間で、日経平均株価は3.4倍だが、

米国ナスダックは、「5.1倍」にもなった。

・個別銘柄ではなく、市場全体へ連動するETF

・「短期」 ではなく 「長期」

上記の2つの視点で、大きく資産を増やすのだ

▼貯金と比べたら、どうか?

10年間の伸び率は、

日経平均は3.4倍、ナスダックは5.1倍だった。

600万円を、日経平均に、投資したら、

10年間で、2,054万円 になる。

(600万×3.4倍=2054万)

ナスダックなら、3,036万円になる。

50歳で、600万円の株投資をすれば、

60歳で、2000万円超に、なった計算だ。

「老後の 2千万円 不足」 へ対応できる。

一方、10年間の「貯金」では、どうか?

600万円 → 600.5万円 で、約千円しか増えない。

※貯金600.5万円は、下記金利で、複利計算

12~15年:0.02%、16年:0.005%、17~21年:0.001%

※出典:日銀|統計別検索

▼政府広報 と 金融教育 とは?

別稿の通り、コロナ禍では、

政府広報のテレビCMが、流された。

「資産所得の増加 」 の政策の推進では、

CM等の政府広報を、積極活用するのも、効果的だ。

日本は、同調傾向が、強い。

周囲の人が株をやれば、影響を受け、関心を持つ。

雰囲気の醸成は、実は重要である。

米国では、随分前から、

株式投資等を、教育の中に、取り入れていた。

日本でも、早期・大幅な金融教育の充実が、必要だ。

筆者(松田)は、高校生の時、

古文と漢文の科目は、好きだった。

得点(偏差値)も、全科目の中で、高かった。

だが古文漢文を勉強して良かったと、感じたのは、

社会人になって以降、約30年間、無かった。

金融・投資教育の方が、役に立っていただろう。

-- 消費者 経済 総研 --

◆日銀保有のETFの 国民への配布 とは?

日銀は、金融政策の1手段として、株を買ってきた。

日銀が、市場で株を買うと、お金は、どう動くか?

株の購入代金が、市場つまり民間部門へ移動する。

それにより、民間部門のお金の量が、増える。

つまり、「 量的緩和の金融政策 」だ。

※株の購入を「質的緩和」に、日銀は分類するが、

国債の購入と同じく、量的緩和の利点がある。

※「量的緩和策 や 金融緩和策 とは?」を参照

日銀は、平等のため、特定の個別銘柄を、買わない。

日経平均やTOPIX等に連動するETFを買った。

※ETFとは、上場してる投資信託のこと。

※投資信託とは、様々な個別銘柄が混ざったファンド

日本は、まだデフレ脱却を、していない。

よって日銀は、金融緩和策を、継続中だ。

デフレ脱却時には、金融緩和を、終えるだろう。

その時は、緩和政策で買ったETFを、民間へ戻す。

そこで、提言するのは、「ETFの国民への配布」だ。

日本人は、株売買の経験が、無い人は多い。

日経平均等のETFを、日銀が無料で、配ることは、

国民が、金融投資に馴染む 絶好のチャンスだ。

「 国民へ株の配布なんて、変なこと 言っている 」

と思うかもしれない。

だが海外では、香港で、事例がある。

それによって、香港の人々は、

資産も増え、投資の知識も、増えたのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆NISA、iDeCo等のさらなる普及・促進

ETFの国民への配布は、先々の検討事項だ。

まずはNISA、iDeCo等のさらなる普及促進が先だ。

NISA、iDeCoのメリットは、税制優遇だ。

その税制優遇の上限の大幅緩和を、提言する。

税制優遇を、徹底拡充し「株をやると、得だ!」

との認識を、国民全般に広げるのが良い。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「1億 総株主 作戦」のまとめ

賃金以外の収入を増やす 「1億 総株主 作戦」

日本人の株保有率は低い。 これを海外並みに改善

① 日銀保有の株(ETF)を、国民へ配布

② NISA、iDeCo等の さらなる普及

③ 金融教育の拡充(義務教育で)

④ 貯蓄から投資へ の政府広報

個別銘柄 ではなく、指数(日経平均、ナスダック等)へ投資

短期 ではなく、長期の投資を

- ■5位 アメ版|賃上げ税制の 強化

- -- 消費者 経済 総研 --

◆賃上げ税制の 強化|アメ版 とは?

賃上げすると、法人税が減るから、賃金UPへ

「賃上げした企業への減税」 の制度は、既にある。

その既存の制度を、大幅に拡充する。

賃上げでの 「減税額の増大」 等の改善策を提言

-- 消費者 経済 総研 --

◆現在の課題は?

現行の賃上げ税制は、どういう内容か?

「 1.5% 以上の 給与UP 」 をすれば、

「 給与の増加額×15% 」の額が、法人税から減る。

※2.5%以上給与増なら、増加額×30%など上乗せあり

※本来は、「給与」ではなく「給与等」である。

同様に「法人税額」ではなく「法人税額等」である。

他にも「等」が付くのがあり、「等」が連発するが、

読みやすさのため、「等」を省略している。

今の税制でも、一定の効果が、期待される。

しかし、現行の制度では、不十分だ。

▼赤字企業は、対象外

中小企業では、約7割が、赤字決算である。

つまり、そもそも、法人税ゼロの企業が、多いのだ。

▼黒字企業でも、効果薄い

現在の「賃上げ税制」で、

賃上げをする経営者は、限定的だろう。

下記の「単純化した計算モデル」では、

賃上げは、得ではなく、損になる。

実際の法人税額の計算は複雑だ。

上記は、思いっきり単純化した計算である。

賃上げ前の税引き後利益は、3.85

賃上げ後(現制度)の再最終利益は、3.57

賃上げ税制優遇を受けても3.85→3.57と減る。

3.85と同じ再最終利益になるには、

(12)の控除率が、76%も必要だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆課題への解決策の 提言は?

賃金UPの意欲を、増やすために、

「 税制優遇の パーセントの 大幅UP 」を提言

▼現行の税制は?

・減税条件:1.5 % 以上の 給与の増加

・減 税 額:給与の増加額 × 15%

※2.5%以上給与増なら、増加額×30%など上乗せあり

▼新しい提言は?

青字の%を、15%から、大幅に上げるのが提言だ。

減税メリットが増えるので、賃上げ促進になる。

▼赤字企業は、どうする?

A減税条件:1.5 % 以上の 給与の増加

B減 税 額:給与の増加額 × 15%

上記が黒字企業への優遇策だった。

赤字企業には、

Aを満たしたら、B売上×〇%の助成等を提言。

-- 消費者 経済 総研 --

◆新しい提言の デメリットは?

賃上げが進む → 法人税の減税が進む → 税収減

新しい提言での減税強化では、国の税収が減る。

よって、国の財政負担が、増加する。

※本連載では、新たな政策の採用で

政府の支出が、増える提言が、複数ある。

つまり、財政の赤字は、増加する。

しかし、それは問題にならない。

「 財政赤字の増加は、問題ではない 理由 」 は、

本ページの下段に、まとめて掲載する。

- ■6位 ムチ版|賃上げ税制 とは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆賃上げ税制|ムチ版 とは?

「会社の貯金」である「内部留保」に、課税する。

内部留保を増やすと、損だから、賃上げに使う。

内部留保への課税で、賃上げを促す提言である。

前項の賃上げ税制では、どうだったか?

前項の賃上げ税制は、賃上げすれば、税金が得だ。

つまり 「アメとムチ」 での 「アメ」 に該当する。

一方、この項での提言は、どうか?

内部留保へ課税は、「ムチ」 版だ。

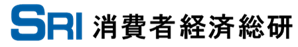

◆内部留保 とは?

内部留保とは、「企業の貯金」のようなものである。

※「 内部留保 = 企業の貯金 」とは言い切れないが、

簡単解説においては、この理解でよい。

企業の「税引き前の利益」から、

「法人税等」を、引いた後が、「純利益」だ。

純利益は、最終利益である。

最終の純利益を、どう処分するか?

純利益は、株主への配当や、内部留保になるのだ。

「内部留保」は、会計用語では「利益剰余金」だ。

それは、経費・税金・配当等を、引いた後の残額で、

「企業の貯金」の性格を持つ。

下図のように、内部留保は、増大を続けてきた。 ※金融業・保険業を除く

※金融業・保険業を除く

※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※出典: 政府統計総合窓口|法人企業統計調査

金融業、保険業以外の業種(原数値)

-- 消費者 経済 総研 --

◆内部留保 増えた理由は、将来不安?

平成元年以降の日本は、下記の経済危機があった。

平成バブル崩壊、リーマンショック、大震災など。

今後、新たな経済ショックが起きたら、

弱い日本経済では、克服するのは、楽ではない。

日本の経営者は、将来に不安を、感じているのだ。

企業は、危機への備えで、内部留保を貯めたのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現在の課題は?

内部留保は、増えたが、賃金は、増えていない。

-- 消費者 経済 総研 --

◆課題への解決策の 提言は?

内部留保を、賃上げに使う税制にする。

そこで、「内部留保」に、課税する。

内部留保が多いと、課税されて損するから、

「賃上げに使う 誘導税制 」とする。

「内部留保が多いと、損だ」となれば、何に使うか?

必ずしも、賃上げに使うとは、限らない。

使い道は、「株主への配当」等に、回る可能性もある

そこで、課税は、

内部留保の額 × 税率 ではなく、

( 内部留保の額 - 賃上げ額 ) × 税率 とする。

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、その対応は?

企業の税負担の増加には、反対意見が出やすい。

企業の負担増は、ムチだ。

一方、前の項では、「ムチ」ではなく「アメ」だった。

「アメ型の賃上げ税制強化」 の方が、導入しやすい。

一方で、「 ムチ型 」 は、国の税収増になる。

よって、国の財政の健全化に、つながる。

▼ムチ型:

メリット は 、 増税なので、国の税収が増加。

デメリットは、企業増税なので、反対されやすい。

▼アメ型:

メリット は 、 減税なので、反対されにくい。

デメリットは、国の財政負担が、増加。

財政の負担増は、クリアできるので、

アメ型の方を、上位として評価する。

「財政の負担増はクリア」 の理由は、

下段掲載の「財政赤字の増加への評価と対策」参照

- ■7位 ボーナス へ シフト

- -- 消費者 経済 総研 --

◆ボーナス へ シフト とは?

賃上げは、賞与(ボーナス)に、フォーカスする。

その普及促進のために、税制優遇を提言する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

▼現状は?

春闘での賃上げ交渉は、

「ベア+定昇のUP」に、数値目標が設定される。

「ベア+定昇のUP」は、生活の安定・底上げになる。

※「ベア+定昇 とは?」を参照

しかし、ベア等は、支払う側の経営者にとっては、

長期の賃金水準UPになり、長期の固定費のUPだ。

低迷する経済ゆえ、日本の経営者は、慎重姿勢だ。

よって、既述の通り、内部留保を、増やしてきた。

▼課題は?

ベア等 (ベア+定昇UP)は、

企業の負担水準を、長期に高めるのが課題だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策は?

そこで、ベア等ではなく、ボーナス等に注目だ。

ボーナス等の一時金の方が、支払いやすい。

「今年は儲かったから、ボーナスを多くしよう」

「税制改正で、ボーナス増やすと、税金が楽になる」

このように、経営者を誘導するのだ。

春闘方針も含め、大いに検討の価値があるだう。

ベア等よりもボーナス等で、賃上げ要求した方が、

働き手の総収入は、大きくなる可能性がある。

▼具体的には?

下記の現制度に加え、ボーナスUPは、さらに減税

別稿に「賃上げ税制の 強化|アメとムチ」がある。

給与UPした企業は、法人税が減税される。

上記の現行の減税制度に、下記を加えるのだ。

「ボーナス増額」した部分の減税額を、大きくする。

月給UPでも、条件満たせば、減税だが、

「ボーナスUP ならば、さらに減税」を、提言する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、その対応は?

ボーナスは一時金なので、安定しないのが欠点だ。

不安定でも 「ボーナス重視で、収入総額のUP」

との目的への、理解促進が必要だ。

「賃金を もらう側 」 の視点だけではなく、

「賃金を 払う側 」 の視点を、持つと良い。

払いやすい形なら、多くもらえる可能性がある。

- ■8位 解雇規制 の 緩和

- -- 消費者 経済 総研 --

◆解雇規制 の 緩和 とは?

解雇されにくい方が、働き手は安心だ。

しかし解雇規制によって、逆に賃金低迷を招く。

そこで、解雇規制の緩和を、提言する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

雇用期間を、仮に、40年間(20~60歳)とする。

また年間賃金を、平均400万円とする。

総額は、1.6億円だ。 (400万円×40年=1.6億円)

解雇ができないと、40年も雇い続けることになる。

20歳で新卒採用した雇用契約は、

「1.6億円を、支払う約束の契約」 とも言えるのだ。

終身雇用ならば、働き手は安心する。

だが、かえって収入を、減らすことになる。

これを、経済学の用語では、

「合成の誤謬」(ごうせい の ごびゅう)と言う。

1視点で得するが、全体視点では損を、意味する。

経営者は、長期間の賃金の支払いを懸念し、

「なるべく 安めの賃金 」 にしようと、考えるのだ。

▼「働かない おじさん社員」 とは?

昔から、「働かない おじさん社員」は、いた。

昭和なら、

社内で新聞を、読んでいる時間が長い

タバコを吸ったり、コーヒー飲んでる回数多い

平成~令和なら、

パソコンで、仕事と無関係のサイトを、見ている

働かないおじさん社員に、高い給与を支払う分、

業績に貢献している若手社員への給与が減る。

働かないおじさん社員は、新たな職へ移った方が、

本人も、経営者も、若手社員にも、プラスだろう。

年齢に応じて、自分にマッチする仕事はあるのだ。

▼採用した社員が、ミスマッチ社員だったら?

ミスマッチ社員を、高い賃金で採用しても、

解雇が容易なら、リスクではない。

解雇ができないなら、ミスマッチ社員に対して、

定年までの長期間、賃金を支払い続ける事になる。

解雇が容易なら、高い賃金の提示が、しやすい。

諸外国を比較した、データの検証では、

失業しやすい国では、賃金が高いことが解る。

解雇の容易化は、働き手の賃金UPになるのだ。

失業と賃金の相関など、

裏付けとなるデータは、海外に様々ある。

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、その対応は?

規制緩和で、働き手は、クビになる場合がある。

そこで、セーフティーネットの拡充を、するのだ。

次の職場で働き始めるまでの、

手当や、職業訓練・職業教育を、充実させるのだ。

- ■9位 公務員の 賃金UP

- -- 消費者 経済 総研 --

◆公務員の 賃金UP とは?

公務員の賃金水準を、民間より高くする案だ。

すると、高い賃金の役所への就職ニーズが高まる。

その分、民間企業への就職ニーズが、下がる。

その対抗策として、民間企業が、賃金を上げる。

これを意図的・政策的に、実施することで、

民間の賃金UPを、促すという手法だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

現状の公務員の賃金決定は、「民間準拠方式」だ。

公務員の給与は、民間企業の従業員の給与に、

均衡させることで、決定しようとする。

現状、公務員の方が「高い賃金・高い人気」でない。

公務員の賃上げで、民間賃金水準も、上げるのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、その対応は?

「役人天国だ」 のような批判を、招く可能性がある。

それに対しては、「目的は、民間の賃金UP」

との趣旨の広報の徹底が必要。

- ■10位 最低賃金UP

- -- 消費者 経済 総研 --

◆具体策は?

最低賃金の上昇率の、UPと加速化

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

日本の最低賃金は、先進国で、低水準か?

いや、実は、低くはない。

▼日本の最低賃金、2番目に低い?

日本の最低賃金の「額」は、

下表の先進国の中では、米国の次で、2番目に低い。

▼平均賃金は、1番低い?

しかし、日本はそもそも、賃金水準が低い。

下表の先進国の中で、1番低い。

▼「賃金の指数」では、日本は高い方?

A 最低賃金 ÷ B 平均賃金 の指数では、どうか?

この指数では、日本は、3番目に高いのだ。

「平均賃金」との比較では、日本は低くないのだ。

A:時期は2020年1月。単位は円(同時点の為替レート)

B:US dollars, 2021 or latest available

※下記出典から、消費者経済総研が、図を作成

※出典: OECD|平均賃金 (Average wage)

※出典:日銀|最低賃金の国際比較

▼最低賃金UPは、強制の賃上げ?

最低賃金は「最低賃金法」という法律が定める。

法令による「強制的な賃上げ」との側面もある。

日本の賃金が、上がらないなら、強制賃上げだ。

最低賃金の引き上げの加速が、賃金UP策となる。

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、対応は?

最低賃金UPのペースが速いと、どうなるか?

経営者は「採用数の抑制」へ、向かう可能性がある。

また最低賃金UPは、低所得層の底上げになるが、

中間層以上の賃金が、上がるかは疑問だ。

世界中で最低賃金UPの効果検証論文は様々ある。

効果の有無や効果の程度は、論文によって様々だ。

よって、収入UP策としては、下位の10位とした。

- ■1位 働き手が 自ら転職

- -- 消費者 経済 総研 --

◆働き手が 自ら転職 とは?

政府+民間で、転職を促進する意識改革の

プロモーションの実施を、提言する。

ここまで「私たちの収入UP」の提言を、述べてきた。

新たな政策の導入には、反対が、付きものだ。

法整備などの時間も、かかるだろう。

最も抜本的で、最も早い 賃金UP策は、

「 好条件へ 自ら 転職する 」 である。

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状と課題は?

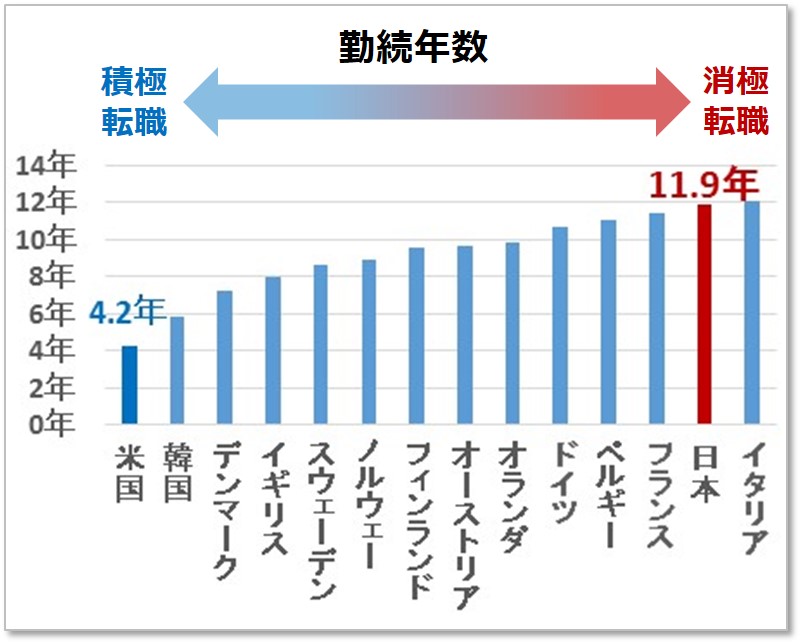

米国人は、「積極的に転職」する。

一方、日本人は、転職へ消極的である。 ※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構

※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構

データブック国際労働比較2018(全文)|JILPT

上図で、勤続年数が、長いことは、

「転職が少ない 」 ことを、意味する

▼転職には、不安はない?

転職に、不安に感じる人も、いるだろう。

しかし、1度、転職を経験すれば、

2回目以降は、なんら不安はない。

例えば、初めての一人での海外旅行は不安もある。

しかし2回目の海外一人旅では、不安は消える。

転職も、同じようなものだ。

「苦労が美徳 」 「 我慢が美徳 」 は、嘘だ。

転職後に、輝いた人を、たくさん知っている。

メリットは、賃金UPだけ ではない。

賃上げに加えて、下記も手に入るチャンスだ。

気の合う仲間、尊敬できる上司、やりたい仕事

-- 消費者 経済 総研 --

◆解決策のデメリットと、対応は?

転職で賃金UPしても、ミスマッチの場合がある。

事前のリサーチを、怠っては、いけない。

事前リサーチしても、ミスマッチは、ありえる。

上司や同僚などと、「そりが 合わない 」 などだ。

ミスマッチな転職を防ぐため、事前調査も重要だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆10の方策を、振り返って

「賃上げ税制の強化」 「解雇規制 の 緩和」

「公務員の 賃金水準UP」 「最低賃金UP」

これらの賃上げ策は、法改正を、伴うものも多い。

法改正が、あっても、

「小幅な改善」に、留まる事も、あるだろう。

また、法改正は、時間もかかる。

賃上げ・収入UPは、

政府頼みよりも、自分のチカラで、獲得する。

これが何よりも、最善の方法である。

- ■ 財政赤字の増加 への評価・対策

- 上段の提言で、財政赤字が、増加する政策もある。

赤字の増加は、国の借金の増加を、意味する。

しかし、それは問題にならない。

理由は、下の青文字リンクのページで解説中だ。

「次世代への、借金の先送りは、ダメ」

「日本は借金大国なので、増税が必要だ」

「日本の財政支出を、減らす必要がある」

上記のフレーズが、しばしば聞かれる。

しかしいずれも、問題視する必要はない。

なぜ「先送りはダメ」等のフレーズを言うのか?

その理由は、下記3つの、いずれかだ。

[1] そう言った方が、自分が、得をする

[2] そう言わざるを得ない立場にある

[3] 単純に情報不足

[3]は、知識の習得で解消する。

[1]と[2]は、ポジショントーク だ。

消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、

特定政党の支援を、する立場でもない。

つまり、当方のポジションは、ニュートラルだ。

「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。

※なお「ポジショントークは直ちにNG」

というわけではない。

先送りダメと言う人は、「だいぶ減った」と感じる。

知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。

筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部

に入学以来、経済を研究している。

しかし下記①②③は、経済学の知識なしでも、

わかるような簡単解説としている。

国の借金の解説では、筆者の解説が、

「日本で2番目にわかりやすい」と思っている。

①そもそも、日本は借金大国ではない

②借金増加しても、相手は身内だから問題ない

③日本は脱デフレ未完だから、借金増加は好都合

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、

消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部

消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。