2025マンション価格予想・市場動向見通し 新築・首都圏編 |消費者経済総研|

■Q:ページのレイアウトが、崩れる?

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 下記の電話・メールで、ご連絡下さい。 この連絡先は、メディア関係者様と、 企業・団体・法人様向けです。 一般個人の方には、対応いたしかねます。 ◆電 話:03-3462-7997 ◆メール:toiawase★s-souken.jp (★を、アットマークに、変えて下さい) ■リモートでも リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■筆者(松田)の予測が、的中?

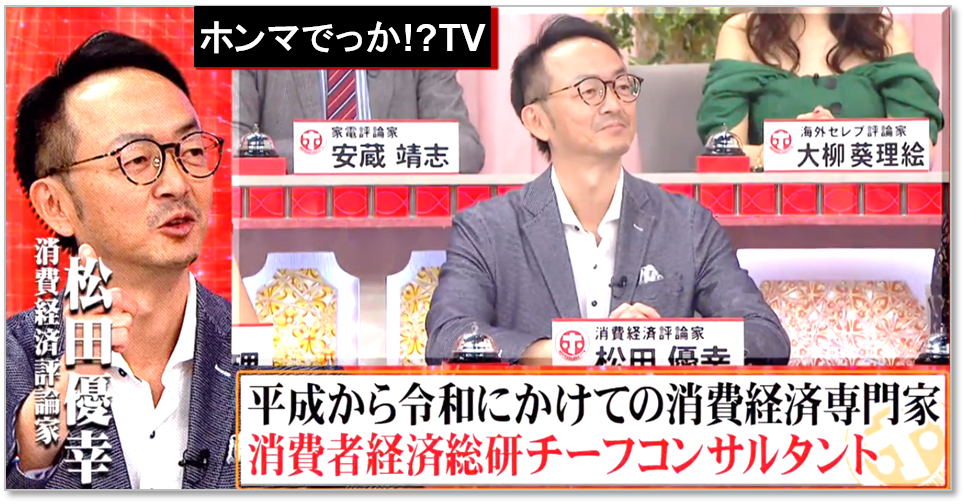

マンションを買うのは、〇〇月がいい  画像出典:フジテレビジョン

画像出典:フジテレビジョン

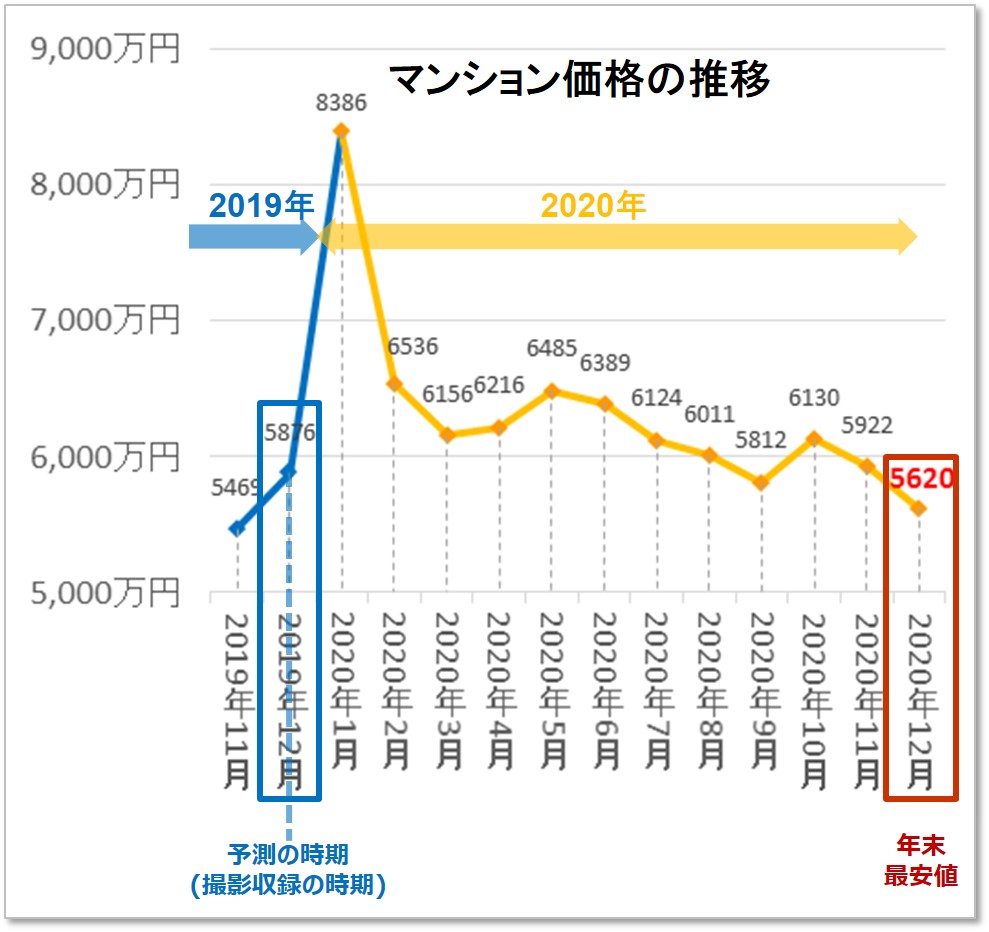

消費者経済総研・松田優幸は2020/1/15放送の

「フジテレビ|ホンマでっか!?TV」に出演。

2020年の1~12月を、予測する2時間スペシャル。

筆者(松田)のコーナーは、下記がテーマ。

「2020年に、マンション買うなら、何月がいいか?」

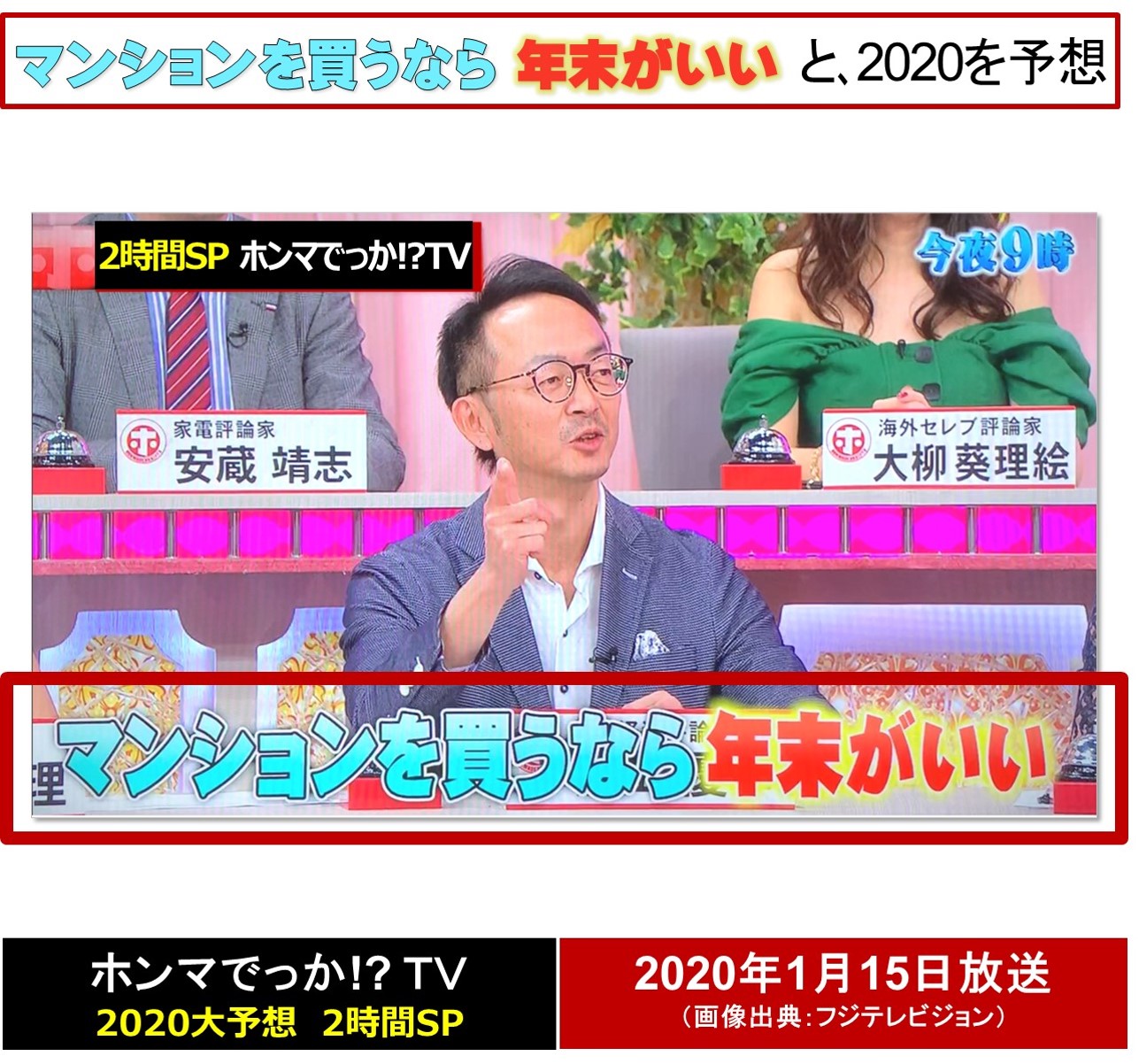

「2020年マンションを買うなら年末がいい」

と予測と解説をした。(撮影収録日は2019年12月)

マンション価格は、高騰を続けた。

2019年も、値上がりが、続いていた。

しかし、2020年は、下落トレンドと予測し、

「年末・12月が、一番安くなると、予測」した。 そして、その1年後は、どうなったか ??

そして、その1年後は、どうなったか ??

12月が一番安く、 予測は、見事的中! ※下記出典から消費者経済総研がグラフを作成

※下記出典から消費者経済総研がグラフを作成

※出典:不動産経済研究所 新築マンション価格の推移(首都圏)データ

上のグラフの通り、12月が一番安く、

予測は、見事的中した。

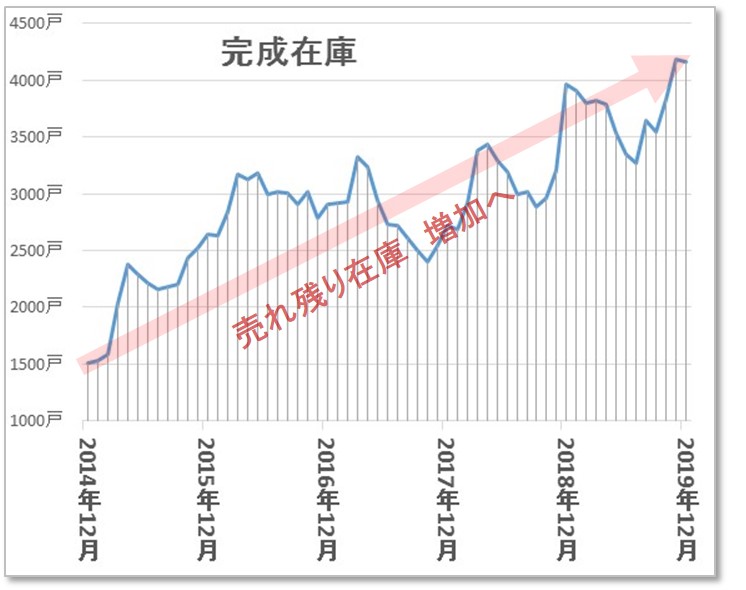

2020年の下落は、下記の完成在庫から予測した。

※下記出典から消費者経済総研がグラフを作成

(本ページの新築マンションのグラフは、以下同じ)

※出典:不動産経済研究所|マンション市場動向

- ■マンション予測 (その1 + その.2)

- -- 消費者 経済 総研 --

マンション予測編は、下記の2ページで構成

◆その1 ( 本ページ ) 首都圏新築

◆その2 ( 後日 掲載 ) 全国新築、中古、賃貸 編

- ■今回号のポイントは?

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:マンションの価格は、

最近は、どのくらいの水準か?

↓

A:首都圏の新築マンションの価格は、

既に、バブル期を超え、高値の水準にある。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:マンションは、高騰を続けたが、

2025年は、上がるか? 下がるか?

↓

A:2025年は、下記だと、予測した。

対象は、首都圏の新築マンションだ。

2025年も、上昇だと予測した。

2024年:7,820 万円

↓

2025年:8,554 万円

24年→25年での、UP率は、+9.4 % だ。

UP額は、734 万円となった。

25年の8,554 万円は、史上最高値だ。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:マンション価格の 上昇の理由は 何か?

↓

A:主に、 「 5つの 要因 」 がある。

次項以降で、わかりやすく、解説している。

最後まで、お読み頂きたい。

- ■マンション市場の 推移・変遷は?

- 2025年は、住宅価格は、下がるか? 上がるか?

その予測の前に、先だって、

約40年のマンション市場の推移を、振り返る。

- ■ついに バブル価格を 超えた?

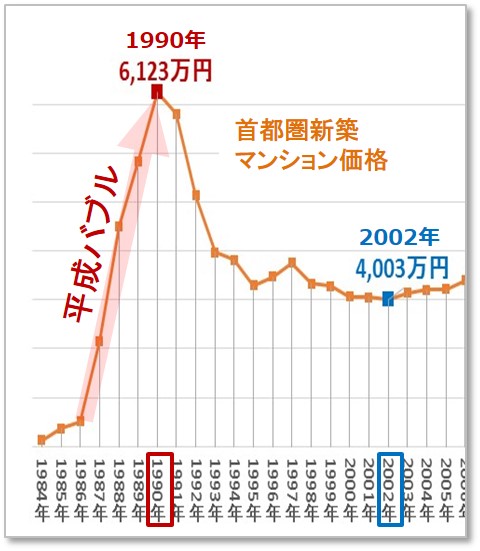

- 1984 年 以降の 「 長期の推移 」 を、見てみる。

1987 年 から、平成バブルが、発生した。

1990 年 (H2) は、最高値の 6123 万円と、なった。

バブル崩壊後の最安値は、2002年の4003 万円だ。 ※下記出典から消費者経済総研がグラフ作成 (以下同じ)

※下記出典から消費者経済総研がグラフ作成 (以下同じ)

※出典:不動産経済研究所 マンション市場動向

-- 消費者 経済 総研 --

◆2003年から、価格は、上昇継続へ

03年以降は、上昇トレンドになる。

(09年リーマン・ショック、11年震災の頃は、停滞)

13年からのアベノミクス期では、上昇が加速する。

▼2021年 バブルを 超えた

首都圏・新築は、90年は、6123 万円だったが、

21年は、6260 万円で、ついに平成バブル超えだ。

▼2022 ~ 2024 は?

21年にバブルを超えた後、

22年、23年と、上昇は継続した。

だが、24年は、9年ぶりに、下落に転じた。

- ■マンション高騰の 原因理由は?

- なぜ、マンションは、高騰を続けるのか?

これを、考えていきたい。

★ここで、あなたに、問いかけ

高騰の理由は、主に、「 5つ 」 ある。

その5つとは、何か?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

▼需給面 1つ

マンションの需給バランスの見地で、下記がある。

・供給数の減少

▼金融面 2つ

さらに、「 金融面 」 でも、下記の 「 2つ 」 がある。

・低金利

・株価の上昇

▼コスト面 2つ

続いて、「 コストUP 面 」 ( 原価上昇 ) では、

下記の 「 2つ 」 がある。

・工事金の上昇

・地価の上昇

▼マンション高騰 5つの原因 まとめ

① 供給数の減少

② 低金利

③ 株価の上昇

④ 工事金の上昇

⑤ 地価の上昇

この ① ② ③ ④ ⑤ を、順番に解説する。

本ページでは、特記なき限り、

首都圏・新築のマンションを、対象とする。

また、本ページは、

「 連載シリーズ・2025年度 経済予測 」 の1つだ。

だが年度では、長期のマンションデータが無い。

よって、「年度」 ではなく、「歴年」 ベースとした。

- ■① マンションの供給は、減った?

- マンション高騰の、理由の5つのうち、

1つ目は、「 供給 の 減少 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

★ここで、あなたに、問いかけ

マンション供給数は、

2000年は、約10 万戸だった。

では、2024年は、〇〇万戸 か?

↓

首都圏の、新築のマンションの、供給数は、

2000年:9.6万戸 → 2024年:2.3万戸 になった。

四分の1 くらいの量に、なってしまった。

※下記出典から消費者経済総研がグラフを作成

(本ページの新築マンションのグラフは、以下同じ)

※出典:不動産経済研究所|マンション市場動向

-- 消費者 経済 総研 --

★ここで、あなたに、問いかけ

マンション供給が、減った原因は、何か?

↓

マンション建設用の「 土地が、減少 」したからだ。

建設用地 ( 建設 するための 土地 ) が、無ければ、

マンションは、作れない。

建設用地の減少で、マンション供給が、減ったのだ。

新築マンション自体の「 需要 >供給↓ 」だ。

マンション供給が、減ったことで、価格が上昇した。

-- 消費者 経済 総研 --

★開発用地の 「 減少 の 理由 」 は、何か?

↓

リストラで、放出された土地が、減ったからだ。

▼不景気で 保有土地を 売却?

「 1997年の 消費税の 増税 」 から景気が悪化した。

日本人の給料が、下落に転じたも、1997年だ。

1997年の増税は、「失われた30年」の大きな原因だ。

不景気で、企業の業績も、悪化した。

そこで企業は、リストラで、

自社が保有する倉庫・工場等の土地を、売却した。

企業の土地の放出で、マンション用地が増加し、

マンション供給を、増やせたのだ。

2000年をピークに、1999年~2005年は、

下図の通り、マンション供給が、増えた。

-- 消費者 経済 総研 --

◆その後は、建設用地は、減少へ?

リストラによる土地売却は、どうなっていったか?

倉庫・工場の土地は、無尽蔵ではない。

売却が進み、売りに出る土地は、減っていった。

マンデベが、買える土地は、減少した。

※マンデベ = マンション・デベロッパーや、

総合不動産デベのマンション部門

開発用地の減少で、マンション供給も、減ったのだ。

開発用地の減少で、

マンション供給も、減った。

- ■② 低金利は?

- マンション高騰の、理由の5つのうち、

2つ目は、「 低金利 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

★ここで、あなたに、問いかけ

2つ目の理由に、「 低金利 」 がある。

なぜ、金利は、低くなったのか?

↓

アベノミクスが、2013年から、始まった。

その第1の矢は、「 金融緩和 」 だ。

弱い日本経済に対し、景気を浮揚させる政策だ。

金融緩和での、主な政策は、「 金利の 引き下げ 」だ。

★金利の引き下げで、景気浮揚のメカニズムは?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

それは、下記の流れだ。

高金利だと、住宅ローンの総支払額が、増える

↓

負担額が増えて、住宅が、買いにくい

金利が、下がると?

金利が、下がれば、 住宅ローンの総支払額が、減る

↓

住宅が、買いやすくなる

↓

住宅の売上UP

↓

不動産の業界の売上UP

そして、 不動産以外の、

様々な業界にも、波及する

関連業界 (引越、家具、家電等の業界) の売上もUP

↓

部材業界 (鉄、コンクリ、内装、設備) の売上もUP

↓

不動産業界、関連業界、部材業界の、利益もUP

↓

様々な業界に、広く、プラスが波及する

各業界の利益が、UPすると?

それらの会社の社員の、賃金が増える

↓

賃金UPで、消費が増え、買い物も増える

↓

お店の売上も、増える

↓

店舗系の企業も潤う

↓

様々な業界に、広く、プラスが波及する

↓

景気が良くなる

金利の低下で、

住宅業界を、起点とし、

広く経済を、浮揚させる

金利低下は、様々な業界を、元気付けるが、

住宅は、その効果を、早く受ける

金利低下で、

住宅を買う人が増えて、

住宅の価格は上がる

★ここで、あなたに、問いかけ

住宅ローンの 「 金利 」 は、何% か?

↓

住宅ローンの金利には、固定型と、変動型がある。

大半の人が利用する「変動型」で、解説する。

※大半が変動型の出典:

住宅ローン利用者の実態調査:住宅金融支援機構

▼金利の推移は?

日銀の政策金利は、日本の金利の大元だ。

政策金利の変動で、住宅ローン金利も、変動する。

日銀の歴代の総裁のうち、2008年以降は、

白川氏 → 黒田氏 → 植田氏 の順だ。

現在の植田総裁の話は、後述する。

まずは、白川氏と、黒田氏の、時代の話をする。

その2総裁での、変動型・住宅ローン金利は、下記だ。

・白川総裁の 時代 ( 金融緩和 前 ) は、1.4%程度

↓

・黒田総裁の 時代 ( 大規模 緩和 ) は、0.4% 程度

★ここで、あなたに、問いかけ

金利が、1.4%と、0.4%で、

支払額は、どのくらい違うか?

↓

1億円の住宅ローンの金利が、

0.4%ならば、1年で、40万円の利子を、負担する。

金利が、1.4%ならば、

1年で、140万円もの利子を、負担する。

1年間で、上記のように、100 万円 の差が出る。

30年間のローンなら、とても大きな差になる。

★満期30年では、

支払う利子の「 総合計 」は、どのくらいか?

↓

「 元利 均等 払い 」 の支払い方法では、下記だ。

・0.4 % で、 632 万円 の 利子

・1.4 % で、2,315 万円 の 利子

前者に比べて、後者の利子は、

1,683 万円 も、増加する。

なお、1億円ではなく、5千万円ならば、

半分の 842 万円 の利子の、負担増加だ。

(もちろん、この利子以外に、元本返済が、別途ある)

総支払額 =

住宅の本体価格 + 返済利子

金利が、低ければ、

「 総支払額 」も、低い。

低金利ならば、購入しやすく、

マンション需要は、UPする。

※マンション購入の際は、

その他に様々な諸費用が発生するが、ここでは割愛している。

- ■③ 株価の上昇 とは?

- マンション高騰の、理由の5つのうち、

3つ目は、「 株価の上昇 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

★ここで、あなたに、問いかけ

「 株価 」 と「 マンション価格 」 は、関係あるか?

あるとしたら、どのくらい、連動するのか?

↓

株と、マンションの、価格の連動性は、とても高い。

平成バブルの頃は、連日のように、

「 株価急騰!」「 不動産が高騰!」と報じれれた。 ※株価は、日経平均株価(各年の1月の初日の初値)|新築は、首都圏新築マンション価格

※株価は、日経平均株価(各年の1月の初日の初値)|新築は、首都圏新築マンション価格

株価と、新築マンション価格の相関係数は、

上図の期間は「0.91」だった。

株価と、マンション価格は、

「 かなり高い 相関性 」がある。

「 相関係数 」は、

「 ゼロから、1まで 」の値で、表される。

全く相関が無いが「ゼロ」で、

完全に相関するのが「1」だ。

一般に、「 相関係数 」は、下記が目安とされる。

* 0.7~1.0 → 強い相関がある

* 0.4~0.7 → 相関あり

* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり

* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし

-- 消費者 経済 総研 --

◆株と不動産が、一緒に動く理由は?

★株とマンションの、価格の連動性は、高い。

その理由は、何か?

↓

▼株価UPで 住宅資金へ

株価の上昇は、住宅購入の資金に、貢献する。

富裕層が、億単位のマンションを、購入する際に、

「 株が 上がったから 」 との発言を、聞く事は多い。

例えば、株価が、1割UPした場合、

1億円の株を持つ富裕層なら、1,000万円増える。

後述のマンション価格の上昇額よりも、

株価の上昇額の方が、大きい。

20億円の株を持つ超富裕層なら、

株価が1割UPすれば、2億円も資産が増える

株の値上がり益で、

「 億ション 」 も、楽々購入できる。

株価上昇は、

マンション購入資金に貢献

▼過去の経験則から、投資チャンス

既述の通り、株とマンション価格は、相関性が高い。

株価が上がれば、マンションの相場も、上がる。

値上がり利益 ( キャピタル・ゲイン ) を狙い、

株と同じく、マンションも、投資の対象となる。

株価が、上昇

↓

マンションも、上昇すると、予想

↓

マンションを、投資目的で買う人が、増える

-- 消費者 経済 総研 --

★昭和後半~平成前半では、既述の通り、

株と、マンションは、相関性が、高かった。

では、相関性は、近年では、どうなったか?

↓ ※上図での株価は、各年の1月末の日経平均株価の値

※上図での株価は、各年の1月末の日経平均株価の値

上図の期間での相関係数は、0.98だ。

極めて高い相関関係にある。

株価とマンション価格の相関は、

近年は、より一層、高まった。

▼23年・24年は?

上図の22年までの期間では、相関係数0.98だった。

24年まで、伸ばした下図では、

相関は、0.92と、若干低下する。

なお、23年のマンション価格の急騰が、目につく。

- ■④ 工事金は、UP した?

- マンション高騰の理由の5つのうち、

4つ目は、「 工事金 の 上昇 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

★ここで、あなたに、問いかけ

建物の原価の「 工事金 」 も、上昇した。

その理由は、何か?

↓

工事金は、

コロナ前から、上昇していたし、

コロナ発生の後でも、上昇した。

「コロナ前」と「コロナ発生後」の両方を、解説する。

▼コロナ前 では?

コロナ前では、下記の工事需要が、旺盛だった。

・東日本大震災 からの 復興工事

・台風・大雨の災害 からの 復興工事

・国土強靭化 の計画 での工事

さらに、

・東京五輪の 競技施設の 建設

・東京五輪まで にと、民間の再開発(渋谷 等)

このように、コロナ前も、工事需要が多かった。

よって、工事金は、上昇してきた。

コロナ前は、建物の工事金は、

「需要↑> 供給 」 で 価格UP

▼コロナ 発生 からは?

コロナ発生によって、ご存じの通り、

日本も世界も、値上げラッシュが、続いた。

コロナ禍での出勤制限で、

様々な製品の、生産や供給が、減った。

様々な物が、品薄になり、値段が上がった。

それは、消費者向けの「 最終・消費財」だけではない。

企業間の中間財・生産財も、当然に、値上がりした。

さらに、ウクライナ戦争の勃発で、原油高になった。

原油高は、様々な物の価格を、上昇させた。

こうして、原材料・部品・部材などが、上昇し、

工事金の価格も、上昇した。

コロナ と 戦争で、

コスト・プッシュ の インフレ発生。

工事金も、価格UPした。

- ■⑤ 地価 の 上昇は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆首都圏の 全般は?

「 ⑤ 地価の上昇 」 は、

首都圏 (東京,神奈川,千葉,埼玉) 全般の傾向だ。

2013年開始のアベノミクス以降では、

首都圏の地価は、上昇トレンドにある。

- ■マンション高騰 5つの 理由は?

- ★ここで、おさらい・振り返り

高騰の理由は、主に、5つだった。

その5つとは、何だったか?

↓

① 供給数の 減少

② 低金利

③ 株価の 上昇

④ 工事金の 上昇

⑤ 地価の 上昇

では、①②③④⑤は、今後は、

さらに、上がるのか? それとも、下がるのか?

次項からは、2025年を予測していく。

- ■2025 コストの 予測は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆「 2025 コスト 動向 」 からの 予測では?

マンションの主な原価 (コスト) は、下記の2つだ。

・建設 工事金

・土地 代金

-- 消費者 経済 総研 --

◆工事金と、マンション価格の関係は?

まずは、「 工事金 」 から、見ていく。

工事金と、マンション価格の、推移の比較が、下図。 ※マンション価格は、暦年ベース、工事金は、年度ベース

※マンション価格は、暦年ベース、工事金は、年度ベース

※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※出典:総合政策:建設工事費デフレーター| 国土交通省

上図の期間での、

工事金と、マンション価格の相関係数は、0.97だ。

この2つの相関は、かなり高い。

▼2025年の 工事金 は?

2025年の工事金の予測には、

24年12月~25年1月の工事金の、

前年比のUP率を用いた。

2025工事金は、前年比4.2% の UP率となった。

-- 消費者 経済 総研 --

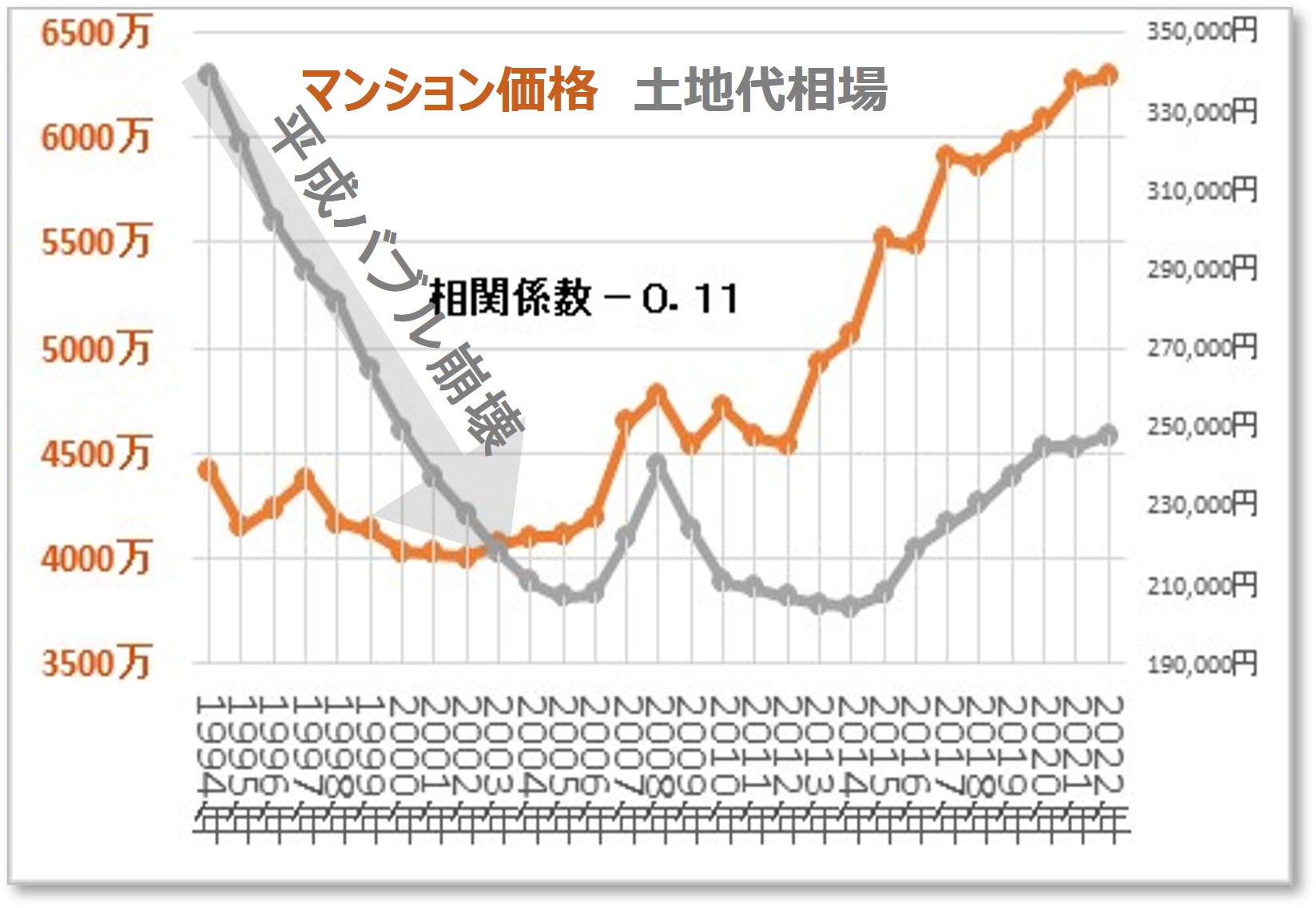

◆土地代と、マンション価格は?

続いて、「 土地代 」 を、見ていく。

土地代と、マンション価格の、推移の比較が、下図。 ※土地代は、地価公示の東京圏・住宅地の㎡単価

※土地代は、地価公示の東京圏・住宅地の㎡単価

※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※出典:地価・不動産鑑定:地価公示|国土交通省|

変動率及び平均価格の時系列推移表

土地代と、マンション価格の相関係数は、-0.11だ。

この2つの相関は、見られない。

▼期間の対象を、変えると?

1990年代は、バブル崩壊で、地価は下落を続けた。

そこで、下落が落ち着いた2005年から見てみる。

土地代と、マンション価格の、相関係数は、0.87だ。

工事金よりは、相関は低いが、

この期間での、2つの相関は、高い。

▼2025年の 土地価格は?

公的な地価データである、

「公示地価」(各年1月時点の分が発表される)を採用した。

2025年の、公示地価の、東京圏・住宅地は、

前年比 6.9 % の UP率となった。

-- 消費者 経済 総研 --

◆その他の 説明変数 は?

既述の通り、マンションの、主なコストは、

土地代と、工事金だ。

そして、下記には、高い相関が認められた。

④ 工事金と、マンション価格

⑤ 土地代と、マンション価格

▼コスト以外の 説明要因 は?

① 供給数の 減少

② 低金利

③ 株価の 上昇

上記の3つがある。

▼① 供給数 の 減少

各年の1~2月を、指標として採用した。

2025年の1~2月の供給数は、前年比-21.5%だ。

▼② 低金利

2023年まで、低金利の環境が継続し、

金利水準の変動は、とても小さい。

植田総裁の新体制では、

2024年から、利上げが、行われた。

よって、金利変動が、見えるのは、23→24年だけだ。

データのサンプル数が、少なすぎる。

よって、金利は、説明変数から除外した。

▼③ 株価の上昇

日経平均株価の、各年の

1~4月の月初日の終値の4か月平均を、採用した。

2025年は、関税ショックが、あったが、

それでも、上昇で、前年比 1.5 % UP だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆多変量解析

上記の指数を、説明変数とする、多変量解析で、

2025年のマンション価格を、予測した。

土地代、工事金、株価、供給数を、説明変数とする

多変量解析モデルで、消費者 経済 総研が計算した。

解析期間の開始年は、2018年とした。

X 値 1: 株 価 ( 日経平均 各年の 1月終値 )

X 値 2 :工事金 ( デフレーター・非木造住宅 )

X 値 3 :地 価 ( 地価公示 東京圏・住宅地 )

X 値 4 :供給数 ( 首都圏・新築 各年1~3月 )

なお、4つの変数の

各々の単回帰での相関係数は、下記の通りだ。

・工事金: 0.88

・地 価: 0.86

・供給数: -0.77

・株 価: 0.70

-- 消費者 経済 総研 --

◆2025年予測の結論

2022年:7,820万円

↓

2023年:8,554 万円

UP率は、+9.4 % で、

UP額は、734 万円となった。

-- 消費者 経済 総研 --

首都圏・新築マンションは、

2025年も、上昇だと予測した。

2025年の8,554 万円は、史上最高値だ。

-- 消費者 経済 総研 --

理由は、下記の通りだった

・マンションのコスト(工事金、地価)が、

2025年も、上昇傾向

・マンション価格に、影響する株価が、

2025年も、上昇

・需給バランス面で、

2025年も、供給数が、少ない傾向

- ■連載シリーズ|2025 経済予測

- ◆2025年度 経済予測 他のテーマは?

-為替・円安、給料、物価 は?-

経済の専門家・評論家で、

ファイナンシャル・プランナーの

「 消費者 経済 総研 」 の 松田 優幸 が、

2025の経済予測を、様々な切り口で、予測・解説。

その他の2025予測も、ご覧頂きたい。

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、

消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部

消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。