[Vol.4日銀次期総裁人事] 植田和男氏 政策 どんな人(ハト,リフレ,タカ)?利上げどうなる?株価,金利は〇〇へ?|消費者経済総研|2023/2/23

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■最新稿:2023年2月23日 本ページは、修正・加筆等で、 上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■日銀 解説|筆者(松田)のTV出演

- 日銀に関する解説・提言でのTV出演実績。

「フジテレビ・めざまし8」に、

「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が生放送に出演。

「日銀 黒田総裁の値上げ許容」 発言等を、解説。

2022年 6月9日 放送 画像出典:フジテレビ

- ■本ページの目次

- 青文字・下線部をクリックし、その場所に移動

- ◆Vol.1 (2023年2月4日)

- どうなる? 今後の 日銀と日本

- ◆ Vol.2 (2023年2月5日)

- 続編Vol.2 利上げの利点,為替影響

- ◆Vol.3 (2023年2月11日)

- 植田和男氏 は、どんな人(ハト,リフレ,タカ)?

- ◆Vol.4 (2023年2月23日)

- 2/24 植田和男氏 は、国会で何を語る?

2/19 NHK 日曜討論が、〇〇だった?

この次に、記載中。

- ■ Vol.4植田氏は 何を 語る?

NHK 日曜討論が、〇〇? - 2月24日(金) 午前の衆議院の理事会で、

植田氏からの「所信の聴取」と、「質疑」が行われる。

日銀の新・総裁の植田氏は、24日に何を語るか?

「金融緩和の変更」を、語るのか?

筆者(松田)、は植田氏が語る内容を、予想した。

予想内容は、下段に記載した。

その話の前に、注目のNHK日曜討論の

日銀テーマの放送内容に、言及したい。

- ■2/19(日)NHK日曜討論とは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆2/19(日) NHK・日曜討論が、面白かった?

「日銀新体制へ 金融緩和の行方は」のテーマで、

2/19(日)朝9時~10時のNHK・日曜討論が話題だ。

筆者(松田)は、放送開始から、約24時間分の

ツイッターの「#日曜討論」の投稿を、読んでみた。

「 面白かった 」

「 これぞ、討論の番組だ 」

等の投稿も、多かった。

-- 消費者 経済 総研 --

◆日曜討論での発言内容は?

日銀OBの4人が、登壇した。

その中では、岩田氏の発言に、注目して欲しい。

岩田氏は、日銀の前・副総裁だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆なぜ、4人の中で、岩田氏に、注目なのか?

民放の討論とは違い、NHKの討論番組は穏やかだ。

しかし、今回の放送は、違った。

遠慮なく、真実を、強く、はっきり発言されていた。

「 歯に 衣着せぬ 物言い 」 だった。

その代表格が、岩田氏だった。

岩田氏は、正しい金融政策を、しっかり解説した。

金融関係者のポジショントークに、苦言も呈した。

また、そのポジション・トーク以外にも、

「 日銀は、やばい、大変だ! 」

「 国の借金は、多すぎで、大変だ! 」

上記のように、騒ぐ人を、批判した。

このNHKの番組は、1週間程度の間は、見られる。

下の方に、そのNHKの公式URLを記載したので、

あとで、視聴して頂きたい。

-- 消費者 経済 総研 --

◆岩田氏の 発言内容は、何か?

日本は、値上げラッシュが続いた。

CPI(消費者物価指数)の上昇率は、4%になった。

だがこれは、コロナ禍と戦争という、

一時的で、特殊な要因による上昇だ。

2023年の日本のCPIの上昇率は、落ち着くだろう。

日本は、コスト・プッシュのインフレであって、

需要牽引型(デマンド・プル)のインフレではない。

岩田氏の発言でも、

CPI上昇率は、長期的・継続的・安定的な2%

ではない前提に、たっている。

-- 消費者 経済 総研 --

◆岩田氏の コメント内容は?(抜粋要約・校正あり)

ここから、NHKの日曜討論での、

岩田氏のコメントの一部を、紹介する。

▼「日銀が、国債を、買いすぎ」の問題は?

「日銀が、債務超過になったら、大変だ 」 と言うが、

債務超過は、全く問題にならない。

オーストラリアや、イスラエル、チェコの中銀は、

債務超過になったが、何の問題も、起きていない。

債務超過だと、騒ぐのは、

日銀と普通の銀行を混同した、とんでもない話だ。

こんな話は、消滅してほしい。

▼「 2%の 物価安定目標 」 に、達しないのは?

日本で、低インフレが、続くのは、

「 増税したせい」 だ。

▼国の借金や、日銀の国債大量保有の問題は?

国債残高が、何兆円もあり、多すぎで問題だとか、

国債の半分を日銀保有なのはNGと騒ぐ人がいる。

このような、数字だけで、人々を驚かすのは、

もう、やめて欲しい。

財政政策の副作用は、CPIと国債金利で判断する。

今の日本は、物価も金利も、低いから、問題ない。

▼金融政策ではなく、財政政策を?

アベノミクスは、3本の矢ではなく、

1本目の矢(金融緩和)だけで、やってきた。

2本目の矢は、「積極財政」どころか、

「緊縮財政」 (消費税の増税)を、やってしまった。

インフレ率が低いのは、増税(緊縮財政)のせいだ。

それを、無くせば、2%目標に近づく。

国の借金(国債残高)や、日銀の国債大量保有の値

だけで、騒いでいる人には、

CPIと金利の値を、しっかりと、見て欲しい。

日本の経済は、需要不足が、たくさんある。

増税を、やったら、2%にならない。

2%達成のためには、

財政政策の方を、しっかり積極財政しないとだめ。

そうすれば、GDPも上がるし、税収も増える。

増税が先だと、景気は、落ちてしまう。

▼緩和からの出口戦略を、いつ、やるのか?

CPIが2%UPになれば、出口戦略を考えればよい。

そこまでは、国債購入を、継続すればよい。

今は、CPIも低いし、金利も、暴騰してない。

CPIが2%UPになるまでは、金融緩和を継続だ。

▼ポジショントークで騒ぐのは、やめて欲しい?

「 数字が大きいから、 大変だ、 大変だ 」 と、

議論するのは、いいかげん、やめて欲しい。

CPIの2%UPの見通しが、まだ、たたない中で、

YCCを、早期に見直ししたら、危険だ。

早期の見直をしたら、デフレに逆戻りしてしまう。

「 大変な事が、起こる 」とか「 大変だ! 大変だ」

と言う事が、大好きな人が、多すぎる。

※YCC(イールドカーブコントロール) とは、

下記ページの ■Vol.2と■Vol.3 で、解説中。

[日銀|利上げではない・利上げしない理由]

▼〇〇さん(登壇者の1人)に対して、

「 国債マーケットが、混乱した 」と、

〇〇さんは盛んに、そんなことばかり言っている。

※なお、〇〇さんは、登壇者4人の内の1人で、

メガバンク・グループの 100%子会社の 研究員

YCCやると、債券価格が、あまり動かない。

だから、債券売買で、儲けようとする人が、

儲からないので、文句を、言っている。

「 儲かる・儲からない 」 のために、

金融政策を、やってるんじゃない。

国民のために、やっているのだ。

雇用等のために、日銀は、仕事をしているのだ。

銀行が、YCCに、反対しているのは、

「 利ザヤが、稼げない 」 からだ。

▼ご注意

当初は番組での発言を、そのまま活字にしてみた。

しかし、生放送での発言内容そのままを、

活字にしても、意味が、伝わらなかった。

よって、上記のコメントは、

抜粋要約の上に、加筆等の校正等を、加えてある

そのままの発言内容は、NHK公式にて、

視聴して確認して頂きたい。

そのURLは、本ページの最下段の

「■関連ページ」に、記載してある。

-- 消費者 経済 総研 --

◆植田氏は、24日、金融緩和の変更を、語るか?

筆者(松田)は、下記だと予想する。

・金融緩和の政策は、当面、変更しない。

・緩和策の副作用が、あることは、認める。

・副作用は、検証していくが、早期の修正はしない。

-- 消費者 経済 総研 --

◆緩和を見直し?

「大規模な金融緩和を、見直しへ?」をはじめ、

下記のような様々な言葉が、世の中に、増えた。

金融緩和の 見直し、変更、修正 や、

出口戦略、緩和終了 などの様々な、言葉がある。

- ■緩和, 見直し, 引き締め とは?

-

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:そもそも、「緩和」とは、何か?

「緩和」の言葉は、ピンとこないが、

具体的には何か?

- ↓

A:「金融緩和」の具体的な手法は、様々あるが、

メインは、 「 利下げ・低金利策 」 だ。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:緩和策の見直しとは? - ↓

A:前項の逆で、見直しは、「 利上げ 」だ。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:低金利と言うが、今は、何%なのか?

- ↓

A:現在の日銀が、誘導する目標は、

長期金利は、0% (±0.5%)で、

短期金利は、-0.1% だ。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:長期の金利も、短期の金利も、低くするのは、

世界で、共通か?

- ↓

A:違う。先進国の中では、日銀の独自の政策だ。

米国・中銀のFRBは、短期を、上げ下げした。

FRBは、長期の金利は、操作していない。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:長期の金利を、操作する国は、無いのか? - ↓

オーストラリアの中銀は、コロナ禍で、

長期の金利も、引き下げたが、やめてしまった。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:長期金利を操作するのは、副作用があるか?

- ↓

そうだ。 副作用がある。

日銀は10年物国債を、

ゼロ% ( -0.25% ~ +0.25% )に、した。

そこで、YC(イールドカーブ)が、歪んでしまった。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:YCや、YCの歪みとは、何か?

YCの歪みで、困る人は、だれか?

- ↓

下記の別ページで、解説中だ。

あとで、そこを、読んでいただきたい。

[日銀|利上げではない・利上げしない理由]

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:植田氏は、緩和継続だと、予想した理由は? - ↓

緩和をやめる=メインは、利上げだ。

弱い日本の経済で、利上げしたら、危険だ。

学者出身として、データを元に、判断するだろう。

利上げすべき、経済データは、見当たらない。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:利上げのメリット・デメリットは?

利上げしたら、どうなる?

- ↓

本ページの下記記載のVol.1+2で、解説中だ。

あとで、Vol.1+2を、読んでいただきたい。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:黒田総裁は、

他国がやらない長期操作を、なぜやったのか?

- ↓

黒田氏の方針は、「大胆」 「大規模」 「徹底的」 だ。

やれる手段は、なんでもやるのだ。

その中で、YCC(イールドカーブコントロール)は、

副作用が、指摘されている。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:植田氏は、YCCを、どうする? - ↓

植田氏の考えは、黒田氏と、大枠で一緒だ。

つまり緩和継続だ。

ただし、YCCの副作用を、気にしているので、

どこかのタイミングで、修正する可能性がある。

黒田氏も、22年12月に、YCCを微修正決定した。

(これを事実上の利上げという人がいるが、

それは間違いだ。 間違いである根拠は、

[日銀|利上げではない・利上げしない理由]

の Vol.2 を、参照

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:植田氏も、微修正を、さらにやるか? - ↓

やらないと、筆者(松田)は、予想している。

「YCCは、微修正は向かない」と言っているからだ

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:では、YCCは、廃止か? - ↓

その可能性はある。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:いつ、YCCを、廃止するか? - ↓

今年の前半だと、予想する市場参加者も多い。

だが、筆者(松田)は、もっと後だと思う。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:YCC撤廃とは、利上げのことか? - ↓

意味が違う。

副作用が、あるので、他国がやらないのを、

日本も、やめるという位置づけだ。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:緩和策は、利下げで、 引き締め策は、利上げ

とのことだったが、それ以外は?

- ↓

「 量的緩和 」だ。

量的緩和策は、金融緩和策の中の、ひとつだ。

市中の「 お金の量を、増やす政策 」 である。

下記の流れの効果を、狙うのが、量的緩和だ。

日銀が、市中・民間銀行から、国債をたくさん買う

↓

国債の購入代金を、日銀は、民間銀行等へ渡す

↓

これで、市中の民間銀行のお金が、増えた

↓

増えたお金で、企業や消費者への融資を、増やす

↓

融資を受けた企業は、工場の新設などに使う

↓

工場が増えたので、その会社の売上が、増える

住宅ローンの融資を受けた人が、住宅を買う

↓

不動産会社や関連業界の売上が増える

↓

様々な取引業界の売上が増える

↓

様々な企業の社員の賃金の原資が増える

↓

賃金が増えれば、消費も増えて、お店の売上がUP

↓

景気は好循環で、拡大する

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:量的緩和を、もっと、わかりやすく、知りたい。

何かの例え話で、教えて欲しい。

- ↓

「低金利策」は、

「値下げ」を、イメージして欲しい。

100円のミカン1個を、90円に値下げすれば、

八百屋さんの、売れ残りが、減る。

「量的緩和策」は、

「在庫仕入れの増加」を、イメージして欲しい。

ミカンを、値下げしたら、すぐに、売り切れた。

そこで農家から、ミカンの仕入れ量を、増やした。

上記を、銀行に、当てはめると?

「低金利策」で、

住宅ローンが人気化し、借りる人が、増えた。

人気になったので、銀行のお金の在庫が、減った。

ローンを、借りたいのに、借りれない人が、出た。

「量的緩和策」で、

銀行の住宅ローン用のお金の在庫が、増えた。

住宅ローンの貸し出しが、増えて、

マンションの売り上げが、増えた。

不動産の業界を始め、

関連の取引業界の売上も増えた。

こうして、景気が良くなった。

※上記は理解促進のための「たとえ話」であることに留意

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:量的緩和の効果は、あったか? - ↓

効果は、少しあったが、最初の少しだけだ。

企業売上がUPでも、賃金より内部留保に回った。

賃金が増えた消費者も、貯金してしまい、

消費は、あまり増えない。

日銀が供給するお金(ベースマネー)は、凄く増えた。

だが、その先のステップである、

民間銀行から、企業や消費者へのお金の量

(マネーストック)は、それほどは、増えなかった。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:日銀がお金を増やしても、

なぜ民間は、お金を、動かさないのか?

- ↓

デフレ思考・マイナス思考 だからだ。

デフレは、物価下落だ。

急いで、買い物するよりも、

後で買った方が、値段が、下がるのでお得だ。

つまり 「 貯金 」 してしまう。

貯金すれば、消費者の消費需要は、伸びない。

「 需要が不足 」 の状態に、なったのだ。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:需要不足の解決策は何か? - ↓

政府部門の公共支出・公共投資を、増やすのだ。

この財政政策を、「 積極財政 」という。

民間の不足した需要を、政府の需要で補うのだ。

だが、ここで、下記を言う人が、出てくる。

「 政府が、お金を、多く使うのは、けしからん!」

こうして、積極財政ではなく、緊縮財政になり、

日本の経済は低迷を続ける。

G7(先進七か国)は、政府の支出を、増やしてきた。

残念ながら、日本は、そうではない。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:外国の政府が、支出を、増やした証拠は?

- ↓

別ページで、

G7の政府支出の増加のグラフを、掲載してある。

下記のページを、参照頂きたい。

弱い日本経済,停滞の景気を良くするには?

上のページの中の「MMT 4|高圧経済8|爆上げ12」

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:ならば「日銀」や「金融政策」の話より、

「財政政策」の方が、重要ではないか?

- ↓

その通りだ。

既述の通り、NHK討論での岩田氏も、

財政政策が、積極財政でなく、

消極財政だから、ダメと指摘した。

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:利上げしたら、日本の経済は、

さらに低迷との話だった。

だが、最近、やたらと、「緩和見直し」と聞く。

なぜか?

- ↓

利上げを、望む陣営が、いるからだ。

既述の通り、NHK討論での岩田氏も、

債券トレーダーや、銀行利ザヤに、言及した。

筆者(松田)も、以前から、指摘している。

それを、本ページの中段 Vol.2で、解説中だ。

あとで、そこを、読んでいただきたい。

- -- 消費者 経済 総研 --

- ■Vol.3 植田氏の 経歴は?

植田 和男 氏 (71歳)は、

共立女子大 教授 ・ 東大 名誉教授で、

経済学者 (マクロ経済学、金融論)

▼学歴

筑波大附属 駒場高校 卒

東京大学の 理学部・経済学部 卒後、同 大学院進学

最終学歴は、

1980年のマサチューセッツ工科大学博士課程修了

▼職歴

卒後、複数の大学の経済学部等で、教鞭を振るう。

1998年~2005年は、日銀の審議委員を、務めた。

その他、様々な職歴あり。

※出典: 植田和男 - Wikipedia

- ■植田和男 氏 は、どんな人?

- 植田氏は、どんな人か? ハト派、タカ派か?

結論を先に言うと、「植田氏は、ハト派」であろう。

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利での 「 ハト派 」 と 「 タカ派 」 とは?

「ハト派」 は、 金融緩和・利下げ 寄りの人

「タカ派」 は、 金融引締め・利上げ 寄りの人

なお、リフレ派は、ハト派と、ほぼ同じ意味。

-- 消費者 経済 総研 --

◆ハト派の根拠は?

一部報道で、「 植田氏は、タカ派 側 」 とされたが、

「タカ派より」ではなく、「ハト派」だろう。

その根拠を、解説していく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆2000年8月では?

日銀の審議委員だった植田氏は、

2000年8月のゼロ金利政策の解除の議案に、

反対票を投じた。

上記は、利上げではなく、ゼロ金利を続けるべき

との意見で、「ハト派」の根拠だ。

※出典:日本銀行|金融政策決定会合議事要旨(2000年 8月11日開催分)|

-- 消費者 経済 総研 --

◆2022年7月では、どうか?

前項の情報は、23年前の話であって、古い。

では、最近では、どうか?

2022年7月に、植田氏は、下記のように述べた。

▼黒田総裁の政策を肯定

「2022年6月の日銀の会合での

政策据え置きの判断は、至極当然だ。」

黒田総裁の金融緩和の継続を、

当然だと、評価したのだ。

ハト派の黒田路線を、肯定した。

「 植田氏は、ハト派 」 であろう。

▼黒田政策への肯定の根拠は?

「金利引き上げを、急ぐことは、

経済やインフレ率に、マイナスの影響を及ぼす」

上記の通り、黒田政策への肯定の根拠として、

「 利上げは、経済にマイナス 」 と述べた。

▼低金利→円安→物価高 に、対しては?

低金利で、円安になった。

円安によって、物価高になった。

物価高というデメリットを、回避すべく、

利上げをすべきか、については、どうか?

「利上げで、円安に、ブレーキをかければ、

金利・為替両面から、景気を悪化させ、

インフレ目標達成も、一段と遠のく」

上記のように述べた。

その理由として、下記の見解を示した。

「円安は、好調な企業決算が、示すように、

日本経済にプラス。」

「プラスが少ない層 (低所得者)には、

食料・エネルギー価格上昇で、悪影響(物価高) 」

「これ(低所得者の悪影響)は、分配の問題だ。

財政で、低所得層への支援が、適切だ。」

つまりこの内容は、下記を意味する。

筆者(松田)も、過去号で、同内容の解説をしてきた。

円安は、企業が儲かり、日本の経済にはプラス

↓

一方、円安での物価高で、低所得者の暮らしには損

↓

円安で増えたお金を、低所得者へ分配すべき

※上記の「」内のコメントは、

下記出展から抜粋要約した。 原文は、下記を参照。

※出典:日本経済新聞|2022年7月|

植田和男氏「日本、拙速な引き締め避けよ」

-- 消費者 経済 総研 --

◆2023年1月10日の発言では?

2023年1月10日の夜には、下記を発言した。

「金融政策は、景気と物価の現状と、

見通しに、基いて、運営すべき。

その観点から、現在の日銀の政策は、適切。

「現状では、金融緩和の継続が、必要」

現在の日銀政策は適切で、緩和継続が必要

という事は、黒田路線を、肯定している。

ハト派の黒田総裁を、肯定した。

つまり、植田氏は、ハト派であろう。

※上記の「」内のコメントは、

下記出展から抜粋要約した。 原文は、下記を参照。

※出典:NHK|首相が日銀総裁起用意向の植田氏“現状は金融緩和継続が重要”

-- 消費者 経済 総研 --

◆緩和の副作用にも、目配り?

植田氏は、金融緩和の副作用にも、言及している。

「日銀の当面の選択肢は、副作用に目配りしつつ、

粘り強く、現行の緩和策を続け、

物価の上昇を、待つことしかない」

※出典:日経新聞| 2018年8月20日

- ■金融の市場は、どう反応したか?

- -- 消費者 経済 総研 --

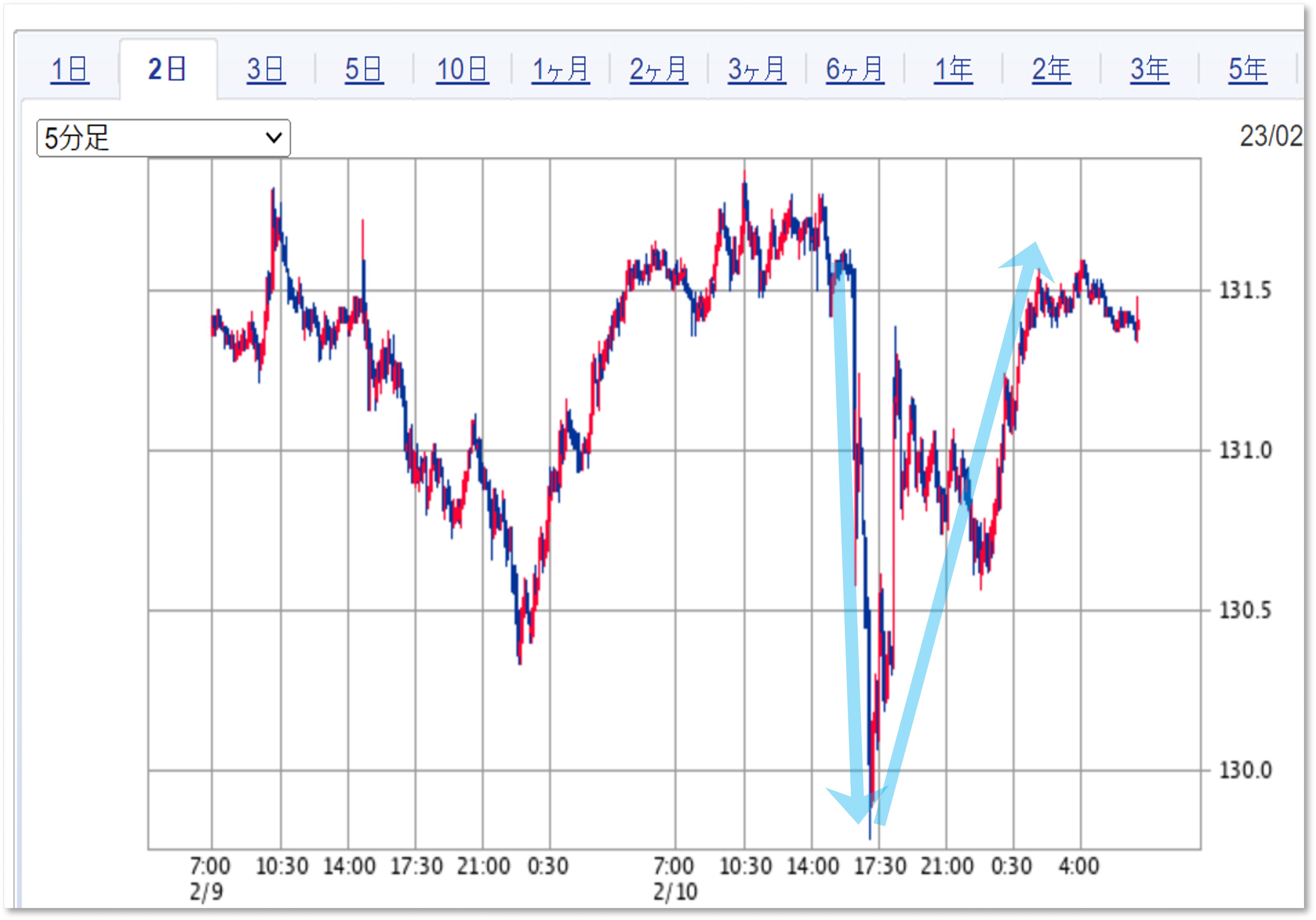

◆ドル円は?

円高が、一気に進んだが、円安方向へ戻した。 ※出典:マーケット|SBI証券

※出典:マーケット|SBI証券

-- 消費者 経済 総研 --

◆日経平均株価は?

「植田氏が次期総裁へ」は、10日夕方に、伝わった。

15時を過ぎていたので、先物価格では、どうか?

株価は、急落したが、すぐに戻した。

その後は、若干の下水準で推移。 ※出典:nikkei225jp.com日経平均先物 CME SGX 大取 夜間 リアルタイム チャート

※出典:nikkei225jp.com日経平均先物 CME SGX 大取 夜間 リアルタイム チャート

-- 消費者 経済 総研 --

◆急落から、戻すとは?

「ハト派の雨宮氏」が、次期総裁だと、

市場は、予想していたのだろう。

それ以外の人物の名前が、伝わったので、

「ハト派ではない?」との見解で、

急落したのではないか?

その後、「ハト派だろう」との理解から、

戻したのではないか?

- ■金融緩和は、効果実感できない?

- 黒田路線(金融緩和)は、効果実感できない?

黒田路線の金融緩和でも、賃金は低迷中だ。

「金融緩和のプラス効果が、実感できない」

という人も、いるだろう。

マクロ経済の政策は、下記の3ジャンルだ。

①金融緩和の政策(ホップ)

↓

②財政拡大の政策(ステップ)

↓

③成長戦略の政策(ジャンプ)

-- 消費者 経済 総研 --

◆①金融緩和の 効果は?

金融緩和での金利低下で、ローン金利が、下がり、

消費者が、マンションやクルマを、買いやすくなる。

資金調達の金利も下がり、

企業も、借金して新規の設備投資が、しやすくなる。

だが、日本の経済が、元気不足なので、

企業の新規投資や、消費者の需要が、伸び悩む。

伸び悩む理由は、「日本は、需要不足」だからだ。

そこで、その需要不足を、政府支出で、埋めるのだ。

それが、②の財政拡大の政策(ステップ)である。

だが日本は、財政拡大が、不十分なので、低迷だ。

財政拡大とは、政府の支出・投資を、増やすことだ。

それが、不十分だから、日本は低迷なのだ。

財政支出の拡大のためには、財源が必要だ。

主な財源は、「増税」か、「国債の増発」だ。

増税なんかしたら、更なる低迷が、待っている。

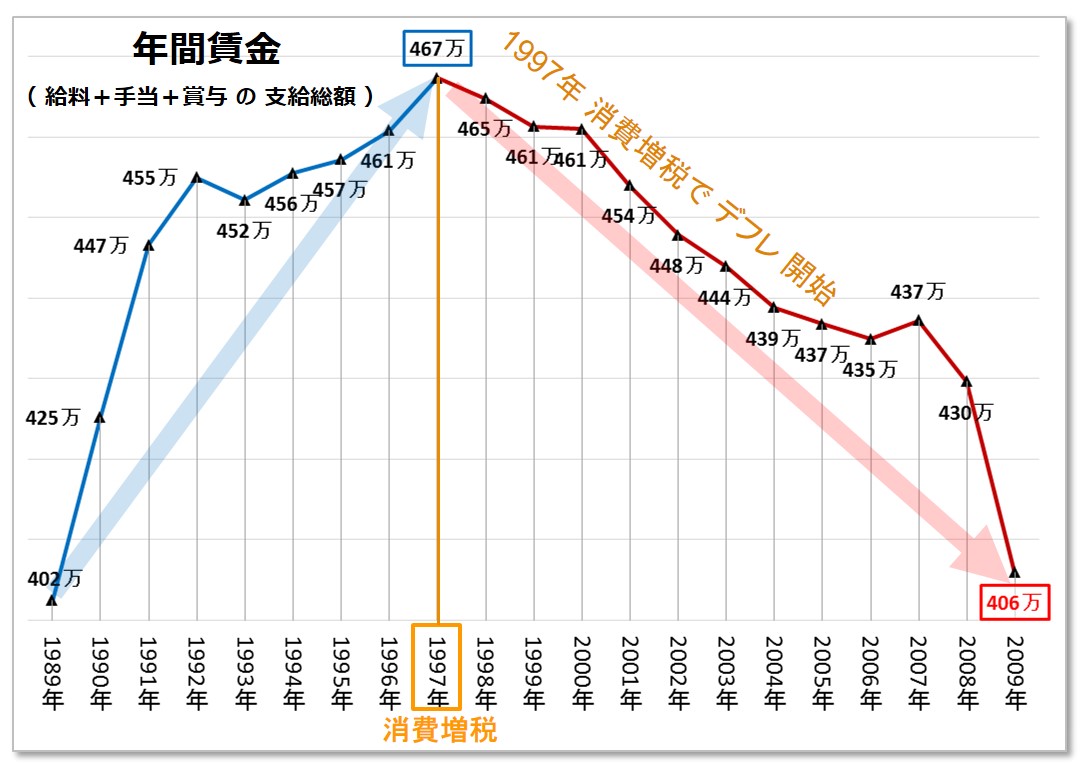

失われた20年のスタートは、1997年の増税だ。

増税は、NGである。

すると、財源は、

国債の増発、つまり国の借金の増加だ。

ここで、「借金は、けしからん!」

という意見が、出てきてしまう。

日本は、借金大国ではないし、

今後、さらに借金が、増えても問題ない。

この件は、下記の別ページを参照頂きたい。

「なぜ日本借金大国は嘘」

借金増やして、財源増やして、政府支出を増やす。

これで、経済成長と賃金UPが、実現する。

先進諸国は、それを十分に、やっているが、

日本だけが、不足している。

借金増やすことは、賃金UPの原資だ。

次項のグラフを、見れば、一目瞭然だ。

- ■先進七ヵ国は、どうか?

- -- 消費者 経済 総研 --

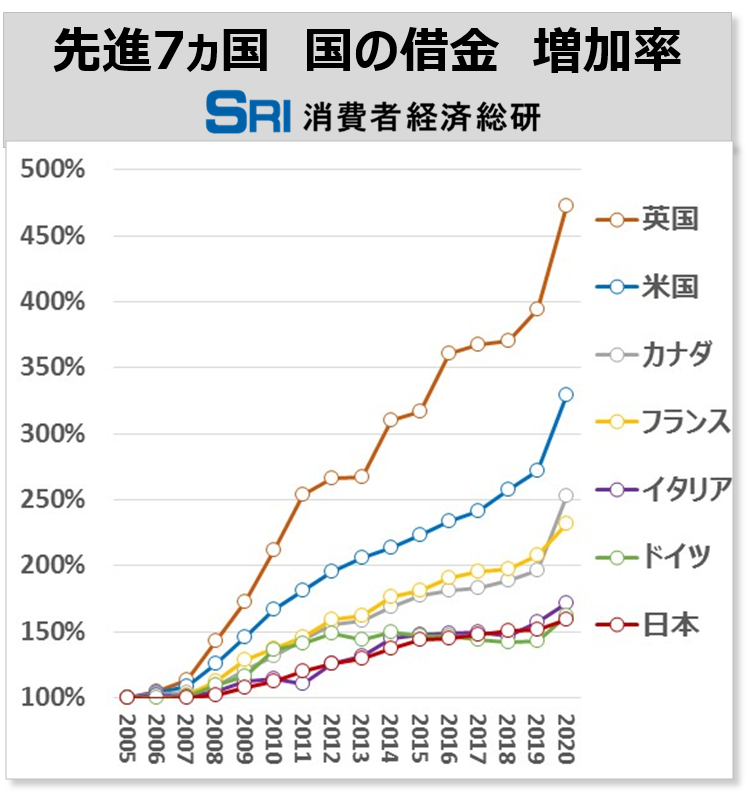

◆先進諸国は、借金増加?

国債の増発は、日本、米国だけではない。

つまり先進諸国は、国の借金を、増加させている。

-- 消費者 経済 総研 --先進7か国は、

・政府予算の財源は、国債等

↓

・国の借金も、増加させた

◆先進7国の 借金は?

G7(先進7ヵ国)の 借金は、どう増えたか?

↓

2005年を100とした場合の、2020年の増加率だ

↓ ↓

↓

英 国 473%

米 国 329%

カナダ 253%

フランス 232%

イタリア 172%

ドイツ 162%

日 本 159%

↓

日本が、最も借金残高の増加が、少ない

-- 消費者 経済 総研 --

※上のグラフの対象は、Liabilities

(IPSGS(年金等)ある場合は、それを除く)

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典 :IMF | Balance Sheet-IMF DataGBR:2020年3,052 ÷ 2005年646 =473%

USA:2020年27,757 ÷ 2005年8,435 =329%

CAN:2020年2,988 ÷ 2005年1,183 =253%

FRA:2020年3,370 ÷ 2005年1,451 =232%

ITA:2020年3,050 ÷ 2005年1,773 =172%

DEU:2020年2,649 ÷ 2005年1,638 =162%

JPN:2020年1,311,292 ÷ 2005年823,067= 159%

(Unit: Domestic currency. Scale: Billions)

◆日本の 借金の増加 は、少なすぎる?

「 国の借金の増加 」 は、先進諸国では共通だ。

日本では、「 国の借金は ダメ 」と、言う人がいる。

国の借金は、問題ないのだ。

それどころこか、日本の借金増加は、少なすぎる

日本の 借金の増加 は、

少なすぎる

-- 消費者 経済 総研 --

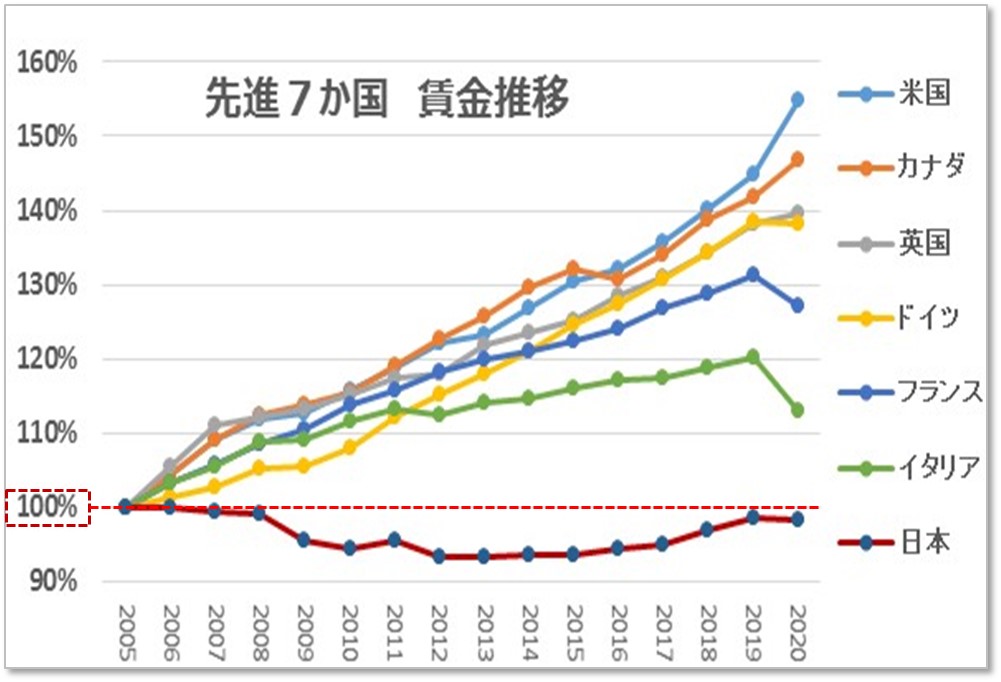

◆日本だけが低迷 その原因は?

先進7か国の賃金推移 (2005年を100) ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※出典:OECD|Average annual wages

良く知られた事だが、日本の賃金は、低迷中だ。

「借金増加率」と、「賃金推移」 の相関を見てみる。

賃金UP率の上位3か国では、どうか?

1位の米国、2位のカナダ、3位の英国は、

借金増加率と、賃金UP率 の相関は極めて高い。

上位3か国の借金・賃金の相関係数は、どうか?

上の2図(2005年~2020年)の相関係数は、下記だ。

・米 国 0.99

・カナダ 0.97

・英 国 0.97

相関係数は、「 ゼロ ~ 1まで 」の値で、表される

全く相関が無いが「ゼロ」だ

完全に相関するのが「1」だ。

一般に、「相関係数」は、下記が目安とされる

* 0.7~1.0 → 強い相関がある

* 0.4~0.7 → 相関あり

* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり

* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし

先進諸国は、日本よりも、借金を、増やしてきた。

日本の借金の増加率は、低いのだ。

外国は、借金を増やして、政府財源を増やした。

借金増は、景気UPと、国民の便益UPのためだ。

日本低迷の理由の1つは、借金増が少ないからだ。

日本経済が弱いから、借金を増やした のではない。

借金増加が少ないから、日本経済が低迷したのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、外国のマネを、すべき?

日本の賃金伸び率は、

先進国の7か国の中で、ビリの7位だ。

ビリなら、1位~6位の国の方法を、真似するのだ。

つまり、国の借金をもっと、大胆に増やすのだ。

増税なんかしたら、日本の賃金は低迷のままだ。

世間の常識とは違うが、これが「真実」である。

この真実に、与党も野党も、気づき始めた。

国民民主党、れいわ新選組は、

これを、早くから、気づいていた。

自民党も、遅まきながら、気づき始めた。

与党・野党が、借金肯定へ変化した様子は、

下記の別ページを、ご覧頂きたい。

「諸外国と、日本の政治家」

日本が低迷から、脱出するために、

このページ内容は、広がって欲しい。

ぜひ、このページへリンク設定、をお願いしたい。

日本は、外国よりも、

・借金増加が、少なすぎる

・政府の支出が、少なすぎる

借金と支出が、少なすぎるのが、

日本低迷の 原因の1つだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆利上げしたら、どうなる?

「金融緩和・低金利」と「金融引き締め・利上げ」の

それぞれのメリット・デメリットは?

下記の過去号で、解説してある。

- ■Vol.1どうなる?今後の日銀と日本

- 日銀の黒田総裁が、4月8日に、任期満了となる。

「 次の日銀総裁は、誰? 〇〇さんか? 」 と、

日本そして海外からも、注目を集めている。

交代後の新総裁しだいで、

日本は、〇〇になるリスクがある。

★では、ここで問題:

〇〇のリスクとは、何か?

↓

答えは、本ページで、後述

-- 消費者 経済 総研 --

◆日銀総裁は、誰が、決める?

★では、ここで問題:

総裁を決める 任命権者は、〇〇?

内閣は、総裁に最適任と考えられる者を、選定し、

衆参両院の同意を得て、任命する。

決めるのは、内閣だ。

つまり、内閣総理大臣の岸田氏は、任命に関わる。

岸田首相が、自身の意向を、

どの程度、反映させるかは、あまり見えてこない。

※任命権者 出典:日本銀行法第23条|

総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

※参考:日本銀行総裁の任命基準に関する質問に対する答弁書

-- 消費者 経済 総研 --

◆次の後任総裁は、いつ、決まる?

★ここで問題:

次の総裁の候補の氏名が、

出るのは、いつか?

後任人事を、2月10日に、政府が国会に提示する

との、一部報道があった。

2月7日追記:「来週(2月13日~17日)に、

国会に提示する方向で調整している」と報道。

※出典:Reuters|政府、日銀の正副総裁案を来週国会に提示へ

-- 消費者 経済 総研 --

◆岸田首相の得意・不得意は?

★ここで問題:

岸田首相の 得意は、 □□

岸田首相の 不得意は、 〇〇

岸田氏の過去の外務大臣のキャリアは、立派だ。

在職期間は、戦後の外務大臣としては、歴代2位で、

専任の外務大臣としては、歴代最長だ。

得意な外交では、手腕を発揮できる。

だが、金融経済の手腕には、懸念点がある。

日銀総裁の選定は、今後の日本に、

多大な影響を及ぼす、重要な決定だ。

どうなるか、心配である。

※外務大臣キャリア 出典:岸田文雄 - Wikipedia

- ■次期総裁の候補は?

- 次期総裁の話をする前に、

現在の総裁の黒田氏の政策を、振り返っておく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆黒田総裁は、どういう政策だった?

★ここで問題:

黒田総裁の政策の 特徴は、 何か?

「 黒田バズーカ砲 」 「 異次元の金融緩和 」

などの言葉でも、表現された。

前例のないレベルの「 大胆な 金融緩和 」だ。

大胆で徹底的に、金融緩和を実施したのが特徴だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆次期総裁は、誰が、なる?

★ここで問題:

次期総裁の 候補者の名前は、〇〇?

次期総裁が、誰になるかは、大きな関心ごとだ。

次期総裁の候補には、複数人の氏名が、噂される。

その中でも、下記3人が有力だと、されている。

・雨宮 正佳 氏 (あまみや まさよし)

・中曽 宏 氏 (なかそ ひろし)

・山口 広秀 氏 (やまぐち ひろひで)

-- 消費者 経済 総研 --

◆黒田総裁と次期総裁

黒田氏の特徴は、とことん徹底した金融緩和策だ。

具体的な緩和策の1つに、「 低金利政策 」 がある。

黒田総裁の退任後は、どうなるか?

次期総裁は、金利を、上げるのか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆雨宮氏、中曽氏、山口氏のスタンスは?

雨宮氏、中曽氏、山口氏

ハト派 ← → タカ派

上記のように言われる。

金利での 「 ハト派 」 と 「 タカ派 」 とは?

「ハト派」 は、 金融緩和・利下げ 寄りの人

「タカ派」 は、 金融引締め・利上げ 寄りの人

黒田氏は、 強い ハト派 (利下げ側) だった。

ハト派・雨宮氏は、黒田路線を、概ね踏襲しそうだ。

雨宮氏ではなく、

タカ派の候補が、総裁になったら、何が起きるか?

利上げ、つまり、政策金利の引き上げが、

実施される可能性がある。

- ■利上げしたら、どうなる?

★問題:利上げしたら、日本は、〇〇になる?

↓

消費者、企業、経済へのダメージになる

-- 消費者 経済 総研 --

◆消費者への影響|住宅ローンでは?

★ここで問題:

30年住宅ローンで、金利が、1%UPしたら

負担額は、 いくら増える?

パワーカップルが、1億円のマンションを、

フルローンで、購入するケースでは、どうか?

変動型の住宅ローンの金利は、どのくらいか?

黒田総裁の体制での最近では、0.4% 程度だ。

前任の白川総裁の時代の平均は、1.4% 程度だ。

1億円の住宅ローンの金利が、

0.4%ならば、1年で、40万円の利子を、負担する。

金利が、1.4%ならば、

1年で、140万円もの利子を、負担する。

1年間で、上記のように、100万円差が出る。

30年間のローンなら、とても大きな差になる。

満期30年で、元利均等払いでの、

支払う利子の合計は、どうか?

0.4%で、 632万円 の利子

↓

1.4%で、2,315万円 の利子

後者は、1,683万円もの利子の負担が、増加する。

なお、1億円ではなく、5千万円ならば、

半分の842万円の利子の負担増加だ。

(もちろん、この利子以外に、元本返済が、別途ある)

利上げは、

住宅ローンの負担を、

大きく増やす

-- 消費者 経済 総研 --

◆マンション以外でも、消費者へダメージ?

★ここで問題:

マンションの業界以外に、

自動車の業界では、 どうか?

マイカーローンも、利上げでは、利子が増える。

↓

ローンでのクルマ購入では、負担は増えてしまう。

利上げは、

消費者へ、ダメージを、与える

-- 消費者 経済 総研 --

◆利上げは、企業にも、ダメージ?

前項は、消費者へのダメージだった。

★では、ここで問題:

消費者 以外に、

企業へのダメージも、あるか?

金利が上がれば、

マンションを、買おうとする人が、減る。

マンションの売上ダウン

↓

不動産会社の売上ダウン

↓

関連業界 (家具、家電、引越等の業界)の売上も減少

↓

部材業界 (鉄、コンクリ、内装、設備)の売上も減少

↓

不動産業界、関連業界、部材業界の、利益が減る

↓

様々な業界に、広く、ダメージが及ぶ

利上げのダメージは、

消費者だけ ではなく、

企業にも およぶ利上げすれば、

関連する業界の売上・利益も、減少

-- 消費者 経済 総研 --

◆自動車の業界では、どうか?

マイカーローンも、金利UPで、負担増になる。

↓

クルマを買う人が、減る

↓

自動車会社の売上は、ダウン

↓

関連業界 (部品・資材・原材料の業界)の売上も減少

↓

自動車業界や関連業界の、利益が減る

↓

様々な業界に、広く、ダメージが及ぶ

利上げ すれば、

様々な業界に、ダメージ

-- 消費者 経済 総研 --

◆企業の利益が、減ると?

前項で、利上げで、企業の利益は減少と解説した。

★ここで問題:

企業の利益が、減ると、

私たちの賃金は、 どうなる?

利上げで、様々な業界に、広く、ダメージが及ぶ

↓

各業界の利益減少で、各業界の賃金の原資が減る

利上げで、

私たちの 賃金の原資 も、

減って しまう

-- 消費者 経済 総研 --

◆個人投資家 ( 株主 ) への影響は ?

★ここで問題:

利上げすると、株価は、〇〇になる?

利上げをすれば、国債から貰える利息は、増える

↓

金融商品の中で、国債等の利付商品が、人気になる

↓

相対的に、株式投資の魅力が、下がる

↓

つまり、利上げをすれば、株価は、下落する

↓

個人投資家の株主への、ダメージになる

利上げで、

株価下落し、

個人投資家へ、ダメージになる

-- 消費者 経済 総研 --

◆学生や、親御さんには?

★ここで問題:

大学生で、 奨学金ローンを、

利用する人の 割合は?

↓

約半数が、利用する。

※出典:奨学金を受けている学生の割合はどれくらい?

|公益財団法人 生命保険文化センター

利上げで、

学生さんや、親御さんの

負担が、増える。

-- 消費者 経済 総研 --

◆利上げで、 企業の 設備投資は ?

★ここで問題:

利上げを、すると、

企業の 新規の 設備投資は、 どうなる ?

例え話で解説する (金額などは仮の数値)

自動車メーカーが、工場の増設をするケースでは?

工場が、増設されれば、車の生産台数が、増える。

その増えたクルマを、海外へ輸出する。

その企業の売上は、増える。

工場増設の費用は、100億円だとする。

100億円を、銀行から借金する。

金利が1%なら、1年で1億円の利子を、負担する。

金利が2%なら、1年で2億円の利子を、負担する。

金利上昇では、企業は工場を、増設しにくくなる。

金利が上がれば、経済拡大へ、ブレーキだ。

利上げ すれば、

企業の 設備投資を 抑制し、

経済拡大へ、 ブレーキになる

-- 消費者 経済 総研 --

◆設備投資を、しなくても、 ダメージ?

★ここで問題:

新増設の 設備投資を、しなくても、

利上げは、企業のコストへ、影響する?

新設・増設ではなくても、

既に借り入れた借金の利子が、増えてしまう。

支払利子は、企業のコストだ。

コストUPになれば、賃金の支払い原資が減る。

設備投資 しなくても、

企業のコストは UPする

利益が減ると、

賃金の原資が、 減ってしまう

-- 消費者 経済 総研 --

◆賃貸住宅にも?

既述の通り、

利上げすれば、住宅ローンの負担が、増える。

★ここで問題:

自分は、 「 賃貸派 」 だから、関係ない?

違う。 賃貸住宅にも、利上げは、影響してくる。

不動産の業界は、借入の依存度が、高い。

不動産企業は、収入(売上金)を、受け取る前に、

土地代金の支払い、建設工事金の支払が発生する。

つまり、先行投資額が、大きいので、

借金の依存度が、高くなる。

利上げで、借金の支払利子というコストが増える。

利上げは、コスト・プッシュ なのである。

コストが増えた分、それを回収すべく、

収入(売上金)である家賃を、上げる圧力が、かかる。

利上げ→コストプッシュ→家賃の値上げへ

利上げ

↓

コストプッシュ

↓

家賃の値上げへ

- ■利上げの デメリットは?|まとめ

- ★ここで問題:

ここまでの 「 まとめ 」 として、

利上げすると、 どうなる ?

-- 消費者 経済 総研 --

◆国民への ダメージは?

・消費者には、住宅や車等の購入で、ダメージ

・奨学金ローン利用の学生・親御さんに、ダメージ

・個人投資家には、株価下落のダメージ

-- 消費者 経済 総研 --

◆企業への ダメージは ?

・消費者の買物が減り、 企業の売上・利益が減る

・企業の設備投資が減り、売上UPの機会が減る

・新増設でなくても、既存の借金の利払いが増える

-- 消費者 経済 総研 --

◆働き手への ダメージは ?

・企業の利益減少で、私たちの賃金の原資が減る

・企業売上UPの機会の減少で、賃上げ機会を減らす

利上げをすれば、

消費者 にも、 ダメージ

企 業 にも、 ダメージ

働き手 にも、 ダメージ

景気も悪化へ。

- ■Vol.2 利上げの利点,為替影響

- -- 消費者 経済 総研 --

◆前回号 Vol.1 (本ページ上段に記載)は?

前回号 Vol.1で、

利上げしたら、消費者・企業・働き手のいずれにも、

ダメージを与えることを、解説した。

利上げは、デメリット多いことも、わかった。

前回号 Vol.1で、

利上げは、

デメリットが、多かった

-- 消費者 経済 総研 --

◆今回号 Vol.2は?

利上げに メリット あるか?

利上げに 誘導する 陣営の 狙いは?

今回号(続編 Vol.2)では、下記を解説していく。

・利上げしたら、為替(ドル円)は、どうなる?

・円安と円高 どちらが、望ましいか?

・利上げの メリットは、〇〇?

・「日銀の政策が変わる」 と言う陣営の狙いは〇〇?

・「金融緩和を修正せよ」 と言う陣営の狙いは〇〇?

- ■為替への影響は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆利上げ すると、 為替は、 どうなる ?

★ここで問題:

日本の金利が、 上がると、

ドル円は、 どうなる ?

日本で、利上げすると

↓

日本国債は、貰える利息が増えて、魅力度が上がる

↓

日本の国債を、買う人が、増える。

↓

外国人が、日本の国債を買うには、日本の円が必要

↓

外国の通貨を売り、日本円を買う人が、増える

↓

こうして、円高になる。

↓

利上げすると、為替は、円高へ

利上げすると、為替は、円高へ

-- 消費者 経済 総研 --

◆円安と円高 どちらが?

★ここで問題:

円安と円高、 どちらが 儲かる ?

円高(1ドル103円)の時は、どうか?

↓

外国人が、1ドル払って、日本の商品を買うと?

↓

日本人は、1ドルを、手に入れる

↓

日本円に交換し、103円のお金を、手にする

↓

円安(1ドル151円)の時は、どうか?

↓

日本人は、151円の日本円を、手にする

↓

同じ1ドルの販売で、円高では103円だけだが、

円安なら、151円も、貰える

↓

日本の輸出企業では、どうか?

↓

円安なら、日本の輸出企業は、儲かるのだ

円安で、日本の輸出企業は、儲かる

-- 消費者 経済 総研 --

◆円安で、どのくらい、儲かったか?

★ここで問題:

円安で、 日本の企業 は、

どのくらい、 儲かったか ?

円安効果もあって、2021年4~2022年3月の期は、

トヨタ自動車は、「 過去 最高利益 」を、出した。

2021年4月~2022年3月の期は、

上場企業の 約3割 もが、最高益を出した。

最高益が3割にも至ったのは、30年ぶりだ。※1

理由は、主に「 円安効果 」だ。

その後も、2022年4~6月期・法人企業統計では、

「 全産業の 経常利益の額は、過去最高 」 だ。

(金融・保険除く)※2

※1出典:日本経済新聞 電子版|2022年5月14日

※2出典:日本経済新聞 電子版|2022年9月1日

円安で、企業は、過去最高の儲けに、なったのだ。

円安で、企業は、過去最高の儲け

-- 消費者 経済 総研 --

◆利上げ → 円高 では?

★ここで問題:

「 利上げ → 円高 」に、

なったら、 どうなる ?

円高では、前項の円安の時とは、逆の現象になる。

「利上げ→円高」で、企業の利益は、減る。

企業利益の減少で、賃金の原資が、減ってしまう。

利上げ→円高で、

企業の儲けは、減る。

つまり、私たちの賃金の

原資が、減ってしまう。

- ■利上げの メリットは?

- 前項まで、利上げのデメリットを、解説してきた。

利上げは、デメリットが、多かった。

★ここで問題:

では、利上げで、デメリットではなく、

メリットは、 あるか ?

-- 消費者 経済 総研 --

◆普通預金の 利息は ?

★ここで問題:

普通預金の 「金利」 は、 何% か?

今の黒田体制と、前の白川体制での 差は?

黒田総裁の体制での最近では、 0.001% 程度だ。

前任・白川総裁の時代の平均は、0.06% 程度だ。

1,000万円の普通預金なら、

0.001%では、1年で、100円の利息を、貰える。

金利が、0.06%ならば、

1年で、6千円の金利を、利息を、貰える。

1年間で、5,900円の差しかない。

利上げになっても、普通預金からの受取利息は、

たいして増えないだろう。

※出典:日銀|主要時系列統計データ表

※参考:平均貯蓄額1,077万円|厚生労働省

利上げ になっても、

普預金からの 受取利息は、

たいして 増えない

-- 消費者 経済 総研 --

◆利上げ→円高→物価の影響は?

本ページで既述の通り、

低金利→円安で、 円安は、輸出に有利だった。

また、利上げすると、 「為替は、円高へ」だった。

円高では、貿易は、どうか?

★ここで問題:

円高は、 輸入に、有利か ?

円高は、 輸入物価を、下げるか ?

円安(1ドル151円)の時は、どうか?

↓

1ドルの商品の輸入では、151円も払う必要がある

↓

輸入物価がUPし、国内の物価も上がる

↓

消費者の支払いが、増える

円高(1ドル103円)になれば、どうか?

↓

外国の1ドルの商品を、103円で輸入できる

↓

輸入物価が下がり、国内の物価も下がる

低金利 → 円安 → 物価高 が、 デメリットで、

利上げ → 円高 → 物価安 が、 メリットだ。

低金利→円安→物価高 :デメリット

利上げ→円高→物価安 :メリット

-- 消費者 経済 総研 --

◆利上げのメリットを、まとめると?

本ページでは、上段~中段で、

利上げは、デメリットが様々あると、解説した。

続いて、利上げのメリットも、解説した。

★ここで問題:

「まとめ」として、

利上げの メリット 2つは ?

① 預貯金の利息が、少し増える

(前例では、1,000万円なら、5,900円だけ増えた)

② 円高で、輸入物価が低下し、物価安

-- 消費者 経済 総研 --

◆円安は、メリット・デメリットどっち?

★ここで問題:

日本は、全体では、

円安と円高 どっちが、お得 ?

円安で、日本の企業は、最高に、儲かった。

企業の儲けが増えたので、賃金UPの原資も増えた

後は、2023年の春闘以降で、

企業の儲けを、賃金UPへ、しっかり回すことだ。

円安での輸出では、外国から貰うお金が、増えた。

円高では、外国から貰うお金が、減ってしまう。

円安では、外国から貰うお金が、増

円高では、外国から貰うお金が、減

「 値上げラッシュは嫌だから、円高にすべき 」

という意見もある。

これは、 「 物価が下がる = デフレの期待 」 だ。

しかし、これでは、

「 マイナス思考・デフレ脳 」 に、戻ってしまう。

失われた20年は、デフレの20年だ。

マイナスがマイナスを生む悪循環の、

デフレ・スパイラルは、下記だ。

企業の売上と利益が、下がる

↓

賃金が、下がる

↓

消費者の買い物が、減る

↓

企業の売り上げが、減る

↓

賃金が、下がる

↓

この「悪循環」を繰り返すのが、デフレスパイラル

★ここで問題:

悪循環ではなく、「 好循環 」 とは?

企業の売上と利益が、増える

↓

賃金が、上がる

↓

消費者の買い物が、増える

↓

企業の売上げが、増える

↓

賃金が、上がる

↓

これを繰り返すのが、「 好循環 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本と、諸外国の 違いは ?

外国は、プラスが、プラスを生む 「 好循環 」だ。

日本は、どうか?

マイナスがマイナスを生む 「 悪循環 」の時は多い。

先進国の中で、日本だけが、「悪循環」傾向にある。

日本も、「好循環」へ、移行すべきなのだ。

「円高で、物価ダウン」を、期待したら、

悪循環から、抜け出せない。

「円高で、物価安」を、期待したら、

悪循環から、抜け出せない。

-- 消費者 経済 総研 --

◆円安が有利|別のロジックでは?

「モノの貿易収支」 に、サービス収支、所得収支も、

合計した「経常収支」では、日本は黒字なので、

「円安有利」は、変わらない。

経常収支から、「再投資分」を除外しても、黒字だ。

「金融収支」も黒字で、「円安有利」は、変わらない。

本件は、下記ページも参照されたい

悪い円安論は 嘘? 悪い円安,良い円安とは?

- ■日銀の政策が変更へ?

日銀の極端な政策は、まもなく、修正すべき

日銀の緩和策は、正常化(出口)へ、向かうべき

上記の言説が、増えた。 その理由は、何か?

① 日銀批判で、目立ちたいから?

② 単なる知識不足?

③ ポジショントークや、セールストーク?

-- 消費者 経済 総研 --

◆批判した方が、目立つ?

「 日銀政策は、そのままでよい 」

または

「 日銀政策は、やばい。 修正せよ 」

前者の「 日銀政策は、そのままでよい 」 のテーマで

評論家が、執筆しても、目立たない。

「 日銀政策は、やばい。 修正せよ 」

の方が、目立つ。

目立てば、アクセス数などの増加に、寄与する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利が、高い方が、有利な業種は?

金利上昇で、有利になる業界が、ある。

銀行や、生命保険の業界だ。

既述の通り、利上げ局面でも、

普通預金の金利は、あまり上がらない。

一方で、貸出しの方の住宅ローン金利は、

それよりも、上昇幅が大きい。

①運用収益:住宅ローン金利等の上昇幅

②調達費用:普通預金 金利等の上昇幅

利上げ局面では、上昇幅は、① > ② だ。

つまり利上げで、銀行等は、利幅が、向上する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆金融・経済の 評論家の 肩書は?

金融・経済のジャンルで、言説を発する、

評論家、アナリスト、エコノミストの所属は?

金融機関やその子会社に、所属する人も多い。

経済評論家には、中立客観の発言する人もいるが、

自社や自分に、有利な発言する人もいるだろう。

これを、「 ポジション・トーク 」 という。

※なお、ポジショントークだからと言って、

直ちにNGではない。

- ■どーする? 岸田首相?

- 既述の通り、岸田首相は、

外交においては、素晴らしいキャリアを持つ。

だが、経済政策の手腕は、不透明だ。

(というより、大変心配だ。

マクロ経済学の知見が、不十分だと、思われる)

岸田首相には、

日銀総裁人事を、ぜひ適切に、判断して頂きたい。

「 聞く力 」 の岸田首相には、

ぜひ、中立客観で有益な話を、聞いて頂きたい。

「聞く相手」を、間違えないで、頂きたい。

利上げしたら、日本は、衰退だ。

日銀総裁人事は、極めて重要な決定事項だ。

利上げしたら、日本は、衰退だ。

日銀総裁人事は、

極めて重要な 決定事項だ。

- ■関連ページ

- NHK 日曜討論 日銀新体制へ 金融緩和の行方は

2/19(日) 午前9:00-午前10:00

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、

消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部

消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。