GDPとは?内訳の見方や名目,実質,季節調整,年率換算,デフレーター等を簡単解説|消費者経済総研|2023年11月19日

■Q:ページのレイアウトが、崩れる?

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 下記の電話・メールで、ご連絡下さい。 この連絡先は、メディア関係者様と、 企業・団体・法人様向けです。 一般個人の方には、対応いたしかねます。 ◆電 話:03-3462-7997 ◆メール:toiawase★s-souken.jp (★を、アットマークに、変えて下さい) ■リモートでも リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■GDPのマスコミ報道は、

「誤報」ではないが、「誤解」 を招く? - 日本の最新の2023年7-9月のGDPの報道は、

「 誤報 」 ではないが、「 誤解 」 を招く?

新聞社等のマスコミ各社は、下記と報じた。

GDPは、2.1%のマイナス成長

だが、消費者 経済 総研は、下記と報じる。

GDPは、6.4%のプラス成長

・マスコミ報道は:

日本経済の回復に、急ブレーキ

最大の要因は、個人消費の落ち込み

・消費者 経済 総研 は:

7-9月GDPは、1995年以降で、最大の高成長へ

個人消費は、引き続き堅調

「マスコミ」と、「 消費者 経済 総研 」 の報じ方は、

まるで違う。

正反対だ。

マスコミ報道は、「 誤報 」 では、ない。

だが、「 誤解 」 を生む報道だ。

長年に渡り、「この報道の仕方」が、されている。

今回号は、「GDP の正しい見方」を解説する。

勘違いを排除し、正しい見方を、

消費者 経済 総研 が、徹底解説する。

- ■7~9月のGDPが、 11月15日発表

- -- 消費者 経済 総研 --

◆マスコミ報道では、年率 マイナス 2.1 %

日本の最新GDPの、2023年7~9月期分が、

11月16日(水)に、発表された。

GDP成長率は、年率▼2.1%のマイナスと、

マスコミが、報じた。

-2.1%は、「 年率換算・実質 」 の値である。

年率ではなく、「 前期比 」では、-0.5% だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆勘違いするな

★ここで、あなたに、問いかけ

年率マイナス2.1%だった。

「 やはり、日本経済は、落ちたのか?! 」

と、思ったか?

↓

それは、勘違いだ。 理由を解説していく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆マスコミ報道では?

新聞社などのマスコミ各社の報道では、

下記の様に、報じられた。(抜粋)

▼各社に 共通する 表現は?

「 年率換算で 2.1% 減った 」

「 3四半期ぶりの マイナス成長 」

このくだりは、各社共通している。

▼原因に関する 各社の コメントは?

・輸出の伸びも、力強さを欠いた

・物価高を受けた個人消費の不振..

景気回復に急ブレーキ..

・国内需要の弱さが目立つ

・個人消費は振るわない

・日本経済の回復に急ブレーキ

最大の要因は個人消費の落ち込み

・物価高の影響で食料品の消費が減

上記の様に、マスコミ各社は、コメントした。

-- 消費者 経済 総研 --

◆消費者 経済 総研 の報じ方は?

消費者 経済 総研 が、報じる内容は、下記だ。

「 GDPは、+6.4 % の成長と、好調だ 」

「 7-9月では、比較可能な95年からの

28年間で、最大の増加率だ 」

「 なお、個人消費は、+2.8 % だった 」

▼マスコミと、消費者 経済 総研 の比較

マスコミ報道: GDPは、2.1%のマイナス

消費者経済総研: GDPは、6.4%のプラス

まるで、違う。

★ここで、あなたに、問いかけ

違う出典データを、用いれば、結果も違う。

では、マスコミと、消費者 経済 総研 では、

違う出典データを、使っているか?

あなたは、1分間、想像して頂きたい。

↓

マスコミも、当総研も、同じ出典を、使っている。

発表元は、内閣府 経済社会総合研究所で、共通だ。

★ここで、あなたに、問いかけ

GDP伸び率の値は、まるで違う。

同じ出典を、元にしたのに、

なぜ、こんなに、大きな差が、出たのか?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

この理由を、解説していきたい。

- ■世間に、はびこる 変なGDPの見方

- GDPは、

余計な操作を、した後の値で、報道されてきた。

これらの余計な操作によって、どうなるか?

おかしな値に、化けるし、わかりにくくなる。

長年にわたり、世間では、GDPが

おかしな値で、伝わってしまっているのだ。

マスコミ各社も、その方法で伝えている。

そこで、消費者 経済 総研 は、

「 GDPの 正しい見方 」 を、解説する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆ 「 余計な 4つの 操作 」 で、おかしくなる?

GDPは、余計な操作で、おかしな値にされている。

その余計な操作は、4つもある。

★その4操作とは何か?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

それは、下記の4操作だ。

① 前期比 で見る

② 実質 に変える

③ 季節調整 をする

④ 年率換算 をする

- ■① 前期比で見る とは ?

- 一度、GDPの話から、企業の業績の話に移す。

大半の企業では、年度のはじめ頃に、

12か月間の年間計画を、作成する。

売上・費用・利益の計画は、その計画のメインだ。

★ここで、あなたに、問いかけ

企業の今年の売上の達成状況は、

何と、比較するか?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

下記で、比較することが、多いだろう。

「 昨年の実績 」 と 「 今年の実績 」

▼例として 年間では?

昨年度の売上:100億円

↓

今年度の売上:106億円 ( 前年度比 +6% )

▼月別では?

昨年10月の売上:8億円

↓

今年10月の売上:8.5億円 ( 前年・同月比 +6% )

最新の10月の売上の伸び率を、見る時は、

前年の同月 ( 22年10月 ) と、比較する。

今年の前の月 ( 23年9月 ) との比較ではない。

12ヶ月前の 「 前年・同月比 」 で、比較する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆店舗の業界では、どうか?

店舗や、商業施設・百貨店の業界では、

「 前月は、サクタイが凄く良かったよ 」などと言う。

「 昨対 (サクタイ) 」 は、前年・同月比のことだ。

店舗の業界は、当然に「昨対」を、採用している。

今月10月の売上を、1か月前の9月と比較しない。

★それは、なぜか?

↓

12月と1月での話が、がわかりやすいので、

それを解説する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆12月は?

店舗業界の売上では、

12月が、1年のうちで、最大になることが、多い。

★ここで、あなたに、問いかけ

なぜ、12月の売上が、高いか?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

12月は、お歳暮の商戦、Xmas商戦などで、

物販の売上が、大幅増加する。

また、忘年会、Xmasディナーなどで、

飲食店の売上が、大幅増加する。

また、11月と12月の「 日数の比較 」では、どうか?

営業日数は、11月は30日間で、12月は31日間だ。

営業日数だけでも、12月の方が、約3%も有利だ。

よって、12月を、前月(11月)と、比較すれば、

12月の方が、高いに決まっているのだ。

22年12月を、同年の11月と、比較 → ×

22年12月を、前年の12月と、比較 → 〇

12月の売上成績は、1年前の12月と比較する。

これが、本来すべき比較で、当然のことだ。

▼マイナスが、プラスに、化ける?

例として、

ある店舗が、下記の売上成績だったとする。

21年 12月:100万円

22年 11月: 80万円

22年 12月: 90万円

「 前年・同期比 」では、22年12月は、

マイナス10%だ。 ( 90万円 ÷ 100万円 )

一方で、「 前期比 」では、22年12月は、

プラス12.5% だ。 ( 90万円 ÷ 80万円 )

本来、比較すべき「前年・同期比」は、-10%だ。

だが、「前期比」にすることで、+12.5%になる。

正解の-10%が、+12.5% に、化けてしまう。

マイナスが、プラスに、化ける。

よって、「前期比」で、判断してはダメだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆株式市場での 企業の利益の 伸び率は?

前項は、売上進捗に関する、社内での見方だった。

では、「 社外への 公式の発表 」 では、どうか?

★ここで、あなたに、問いかけ

株式市場では、どうか?

上場企業の業績の伸び率は、

何と何で、比較するか?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

もちろん、「 前期比 」 ではなく、「 前年・同期比 」 だ。

▼7-9月の増益率は、いつと、比較するか?

23年11月14日までに、

企業の7~9月期の決算報告が、続いた。

増益率、つまり、利益が、どれだけ増えたか?

これが、大きな関心事である。

上場企業の決算発表では、

去年の7~9月期と、今年の7~9月期で比較する。

「 前年・同期比 」 だ。 当たり前のことである。

A:今年の 4~6月期

B:今年の 7~9月期

AとBとでの比較は、しない。

つまり、「 前期比 」 では、比較しない。

正解は、

「 前期比ではなく、前年比で見る 」

-- 消費者 経済 総研 --

◆GDPの報道では?

★ここで、あなたに、問いかけ

マスコミが報じた GDP伸び率は、

何と、何で、比較したか?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

「 前期比 」 だ。

前年・同期比 ではない。

「前期比」で報じるから、誤解を呼ぶ。

前期比の報道で、

誤報ではないが、大きな誤解を呼ぶ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆新NISA カブ活の初心者

まもなく、新NISAが、始まる。

カブ活デビュー する人も、増えるだろう。

カブ活 = 株式投資活動

今年、既にデビューした人も、多い模様だ。

カブ活デビューしたての初心者の方が、

下記の報道を、聞いたら、どう思うだろうか?

「 GDPがマイナスへ。 日本の景気にブレーキ 」

すると、下記の様に、考える初心者が、

いるかもしれない。

「 日本の景気が、悪くなったのか。 残念だ。

「 株を、買ったばかりだけど、売ってしまおう 」

「 前期比 」 での報道は、

誤報ではないが、誤解を生む。

-- 消費者 経済 総研 --

◆前期比・前年同期比の データ比較

+ 6.4% :消費者経済総研が、報じる 前年・同期比

- 2.1% :各マスコミが、報じた 前期比

GDP報道は、まるで違う姿になる。

- ■② 「 実質 」 に変える とは ?

- GDP 余計な4操作は、既述の通り、下記だ。

① 前期比 で見る

② 実質 に変える

③ 季節調整 をする

④ 年率換算 をする

◆ ② 実質 に変える とは?

続いて、②の 「 実質 に変える 」 を、解説する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆消費者 経済 総研の見方は?

消費者経済総研が、伝えるGDPは、+6.4%だ。

この+6.4%は、名目GDPの伸び率だ。

だが、マスコミ各社は、

「 名目 」 ではなく、 「 実質 」 で、報道した。

-- 消費者 経済 総研 --

◆名目GDPと、実質GDPの 違い とは?

「 名目値 」 とは、

実際の取引での価格に基づき、算出された値だ。

「 実質値 」 とは、

物価の上昇・下落分を、取り除いた値だ。

▼名目は、実際の値 実質は、操作された値

名目GDPを、実質GDPに直すメリットは、小さい。

名目では、実際のお金の流れが土台だ。

肌感覚での経済規模は、

「 実質 」 よりも、「 名目 」 の方が、近いのだ。

「実質」よりも「名目」の方が、実態を把握

-- 消費者 経済 総研 --

◆上場企業では?

店舗系の上場企業は、販売成績を、毎月発表する。

★上場する店舗系の企業の、売上成績の発表は、

名目売上か? 実質売上か?

あなたは、1分間、考えて頂きたい。

↓

当然に、名目売上だ。

伸び率も、

「 当月の名目売上 」 ÷ 「 前年同月の名目売上 」 だ。

▼上場企業の決算発表は?

22年7~9月期の売上:300億円

↓

23年7~9月期の売上:306億円

この場合は、企業売上は、300→306億円と、

2%成長と、決算発表される。

つまり名目の値で、決算発表される。 当然のことだ。

なお、23年7-9月期のインフレ率は、3.2%だ。

もし、インフレ分を、除外して、実質にしたら?

↓

名目売上306億円は、実質売上297億円になる。

「 実質売上 」 で、発表したら、マイナスとなる。

そんな発表をする企業を、見た事がない。

「 実質売上297億円で、マイナス成長 」

のような決算発表は、されない。

人々は、第1に、名目の値で、判断する。

無理して、実質にすると、おかしくなる。

名目データを踏まえた上で、更なる深掘り分析を、

したい人が、実質値の評価を、試みればよい。

企業の 売上発表も、決算発表も、

実質ではなく、名目で発表

- ■③ 「 季節調整 」 をする とは?

- GDPの 余計な4操作は、既述の通り、下記だ。

① 前期比 で見る

② 実質 に変える

③ 季節調整 をする

④ 年率換算 をする

続いて、③の 「 季節調整 」 を、解説する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「季節調整」 を する理由 とは ?

GDPの発表では、

1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 の 4つの期 がある。

GDPの値は、季節によって、水準が変わる。

10-12月が、大きな額になる。

GDPの過半を占めるのは、個人消費だ。

個人消費が、年末商戦で、増えるからだ。

「季節調整」で、この変動を排除し、調整している。

1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4つの期を、

季節調整で、同水準で比較しようとしている。

下記が、2022年の四半期ごとのGDPの値だ。

調整前 → 季節調整の後

1-3月: 550兆円 → 553兆円(増加)

4-6月: 551兆円 → 558兆円(増加)

7-9月: 540兆円 → 554兆円(増加)

10-12: 586兆円 → 561兆円(減少)

※この時点で、四半期→12ヶ月換算の操作も、されている

既述の通り、12月は、消費額が、多い。

GDPの額も、10〜12月期が、多い。

この季節差を、補正計算を、しているのだ。

10〜12月期は、減らす調整をし、

その他の期は、増やす調整をしている。

季節変動があるなら、わざわざ違う季節で

比較しなければよいのだ。

冬のGDPと、同じ年の秋のGDPを、

比較すると、冬のGDPの方が、高くなる。

それなら、今年の冬のGDPと、去年の冬のGDPで、

比較すれば、良いのだ。

▼正しい見方は、下記のABで、比較

A 今年の冬のGDP

B 去年の冬のGDP

▼おかしな見方は、下記のCDで、調整比較

C 今年の冬のGDP

D 今年の秋のGDP

- ■④ 「 年率換算 」 とは?

- 続いて、おかしな操作の、4つ目の 「 年率換算 」 だ。

年率換算では、

4半期(3か月)を、1年分(12か月)に、変換する。

3ヶ月分を、12ヶ月分では、4倍も違う。

なおGDPの年率換算では、4倍ではなく、4乗する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆マスコミ報道は、前期比-0.5%、年率-2.1%

▼前期比 -0.5% とは?

マスコミ報道では、

7-9月は、 4-6月と比べて、「 0.5% 減 」 だった。

その計算は、下記の通りだ。

7-9月 : 555兆円 ÷ 4-6月 : 558兆円

= 99.46% ( 0.54 % 減 )

今回発表のGDPの7-9月期(3つの操作後)は、

マイナス0.54%だ。

▼年率 -2.1% とは?

マスコミ報道では、下記だった。

・前 期 比 :マイナス 0.5 %

・年率換算:マイナス 2.1 %

前項の前期比-0.54%は、99.46%でもある。

( 99.46% = 100% ― 0.54% )

それを、4乗すると?

99.46% × 99.46% × 99.46% × 99.46%

= 97.87%

4乗して、年率に換算したら、97.87%になった。

97.87%は、マイナス2.13%でもある。

( 97.87%= 100% ― 2.13% )

▼余計な 4乗 とは?

7~9月の3か月の伸び率を、わざわざ、4乗して、

年率(12か月分)に、直す意味は、ない。

4乗すると、

時期によっては、極端に大きな値へ、化けてしまう。

2020年は、その 「 大化け した 年 」 だった。

2020年GDPの異常な大化けは、本ページ下段参照。

- ■消費者 経済 総研 の報じ方は?

- 消費者 経済 総研 が、報じるGDPは、下記だ。

2022年 → 2023年

1-3月: 138兆円 → 143兆円( 4.0 % UP )

4-6月: 138兆円 → 145兆円( 5.2 % UP )

7-9月: 135兆円 → 144兆円( 6.4 % UP )

名目の前年・同期比である。

7-9月は、 6.4 % UPだ。

※計算:単位 10億円

7-9月 143,546 ÷ 4-6月 134,924 =106.4%

上記の4.0%UP・5.2%UPも、10億円単位計算で、

兆円未満の数字を含んだ値で、計算した%である。

こうして、2023年「7-9月期」のGDP成長率は、

名目・昨年同期比6.4%なのに、-2.1%へ化けた。

-- 消費者 経済 総研 --

◆まとめ

マスコミ各社は、下記と報じた。

GDPは、2.1%のマイナス成長

消費者 経済 総研は、下記と報じる。

GDPは、6.4%のプラス成長

マスコミ報道は:

日本経済の回復に、急ブレーキ

最大の要因は、個人消費の落ち込み

消費者 経済 総研 は:

7-9月GDPは、

1995年以降の28年間で、最大の高成長へ

個人消費は、引き続き堅調

日本の経済は、

数十年ぶりの高成長

各社のGDP報道と、

消費者 経済 総研のGDPは、まるで違う

-- 消費者 経済 総研 --

◆消費者 経済 総研 からの 提言

こうして、多くの人が、GDPを、誤解している。

日本の7-9月GDPは、比較可能な1995年からの

28年間で、最大の成長率だ。

失われた30年から、脱却できるチャンスなのだ。

2023年は、海外の投資家が、

「 生まれ変わる シン日本 」 に、投資を増やした。

そこで、23年の日本株は、稀に見る高騰になった。

▼日本経済を、世界へ、アピールしよう

日本のGDPは、高い成長率になった

↓

世界に、「名目GDP・前年比」を、アピールしよう。

↓

世界が気づけば、日本への投資が、一段と加速する。

↓

日本に、お金が、どんどん集まる

↓

あなたのお金も、私のお金も、増えるのだ

GDPを、「 名目・前年比 」 で、見るように、

日本政府は、世界へ向けて、アピールを、すべきだ。

◆追伸

繰り返しだが、

マスコミ報道のマイナス成長は、誤報ではない。

プラスなのに、マイナスに見える4操作方式は、

世界最大の経済大国の「 米国方式 」だからだ。

その米国方式に、日本は、準拠しているのだ。

だが、同じく経済大国の中国は、前年比方式だ。

「 前年比 方式 」 で、国際基準を、統一するように、

働きかけを、すれば良い。

6.4%もの 高成長の 日本を、

ぜひ、世界に 発信すべきだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆本ページの下段続編は?

下記の★については、

次項の2020・2021解説版を、ご覧頂きたい。

★ そもそも GDP とは?

★ GDPの 内訳 とは?

★ GDPの 長期推移 は?

★ 2020年のGDPが、4操作で、大化け とは?

★ 余計な4操作をやる理由とは?

★ GDPデフレーター とは?

次の「 目次 」 の中の ★ マークが、該当部分。

該当箇所へ、ジャンプ移動するには、

大見出し■の行を、クリック。

- ■目次|2021・2021解説版

- ※青色部のクリックで、その該当部分へ、移動

- ■GDP最新の21年4-6月が8月16日公表

- ◆1次速報は、年率1.3%、前期比0.3

◆名目GDPは?

◆世間にはびこる「変なGDPの見方」 - ■20年のコロナ・ショックの時は?

- ◆2020年4-6月期のGDPは?

◆2020年7-9月期のGDPは? - ■余計な操作で、おかしな値とは?

- ■そもそもGDPとは何か?

- ★注目の指標GDPとは?

★GDPの内訳とは?

★内閣府が公表する「内訳の詳細」は?

★GDPの長期推移とは? - ■世間の見方が、おかしいとは?

- ◆余計な4つの操作 とは?

◆余計な4操作で公表する理由は、何か?

- ■消費者経済総研の正しい見方とは?

- ◆「名目GDP」の実額は?

◆2020年の名目の成長率(昨年同期比)は? - ■世間と、消費者経済総研の違いは?

- ◆実額は?

★20年GDP成長率は、4操作で大化け?

◆どちらが、よいか? - ■GDP計算式と、余計な操作とは?

- ◆「季節調整」をする理由とは?

◆年率換算 とは?

◆「年率換算の謎」の答え とは?

◆「前年比ではなく、前期比で見る」 - ■余計な操作をする理由は?

- ★余計な4操作後の値で公表する理由は、何か?

◆年率換算は、昭和では?

◆名目GDPと、実質GDPの違いとは?

◆昭和は「実質」が、成長を把握しやすかった

◆近年は、名目の方が、実感に近い

◆海外では? - ■GDPデフレーター とは?

- ◆「消費者物価指数」「企業物価指数」とは?

★デフレータ、CPI、CGPIの関係は?

★GDPデフレータが、事後的な指数 とは?

- ■まとめ

- ■関連ページは?

- ■GDP最新の21年4-6月が8月16日公表

- ■ GDP21年4-6月が8月16日公表

- ◆1次速報は、年率1.3%、前期比0.3%

日本の最新GDPの、2021年4~6月期分が、

8月16日(月) AM 8:50に、公表された。

年率のGDP成長率は、1.3%のプラスとなった。

これは「年率」の値である。

年率換算の前の4-6月期の前期比は、0.3%だ。

0.3%は「前年比」ではなく「前期比」である。

さらに「季節調整」をした後の値だ。

また、物価変動の影響を除いた「実質」の値である。

◆名目GDPは?

名目GDPは、物価影響を除く前の「素の値」である。

名目の方が、実体・実感に近いのだ。

「名目」GDP公表値は、前期比0.1%、年率0.2%だ。

4-6月期の3ヶ月分が、0.1%で、

年率(12か月分)では、0.2%なのは、なぜか?

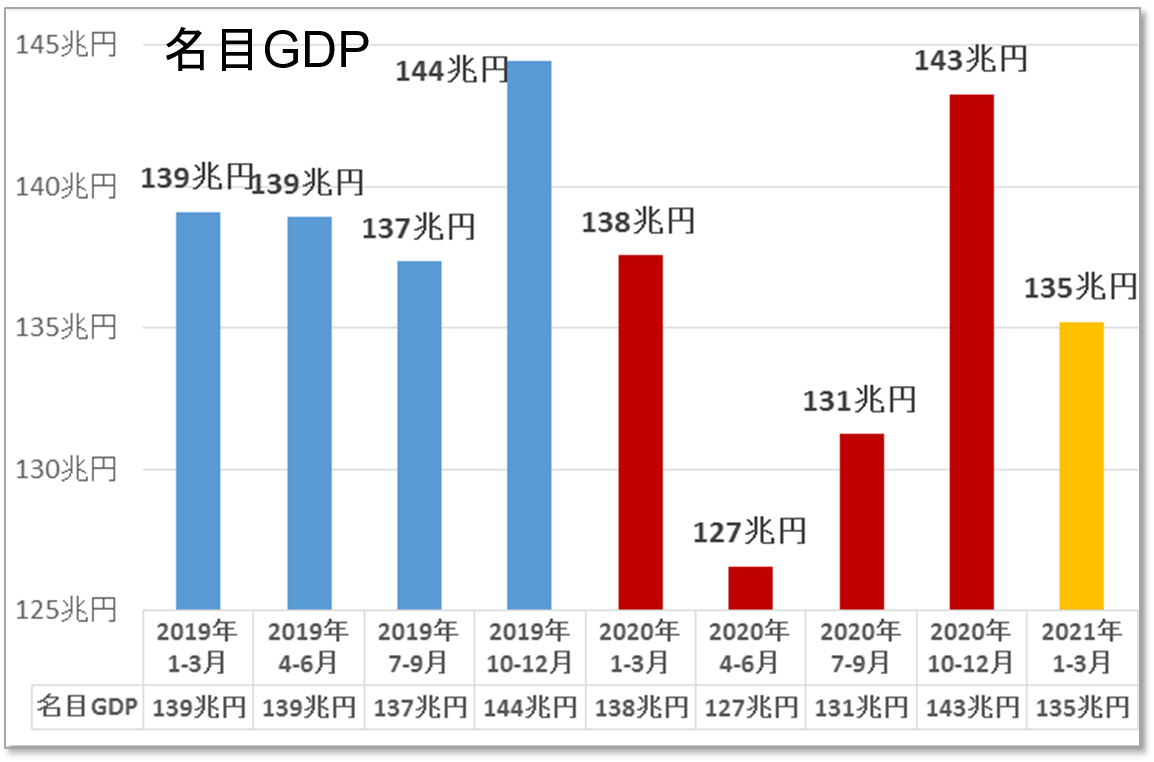

ところで名目の実額は、いくらか? (単位:十億円)

2020年4-6月期:126,581

2021年4-6月期:135,107

素の値である名目GDPの実額は、昨年比+6.7%だ。

(135,107 ÷ 126,581 = 1.067)

名目GDPの昨年比の成長率は、プラス6.7%なのに、

公表値が、0.1%や0.2%の値なのは、なぜか?

また、実質の公表値が0.3%や1.3%なのは、なぜか?

◆世間にはびこる「変なGDPの見方」

GDPは、名目を実質にする加工のほか、

様々な操作で、おかしな値で発表されてきた。

長年にわたり、世間では、GDPが

おかしな値で伝わってしまっているのだ。

本稿では、GDPの正しい見方を解説する。

- ■ 20年のコロナ・ショックの時は?

- 2020年4月7日に、最初の緊急事態宣言が出た。

4-6月は、激しく経済活動が、低下した時期だ。

GDP 4-6月期は、-29% 成長 と発表された。

その次の期はどうなったか?

GDP 7-9月期は、+21% 成長 と発表された。

このようにGDP成長率は、激変の値が伝わった。

はたして2割、3割も激変したのか?

コロナ・ショックで変動が大きかった昨年の

4-6月期と、7-9月期に注目していく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆20年4-6月期のGDPは?

2020年「4-6月期」の実質GDP成長率は、

前期比・年率マイナス28.6%だった。

「約3割も、日本経済は、落ちたのか?!」

と、思われたかもしれない。

→それは、勘違いだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆20年7-9月期のGDPは?

続いて7~9月期はどうだったか?

「7-9月期」の実質GDP成長率は、

前期比・年率プラス22.9%だった。

「約23%もプラス?!

早くも、経済が大幅に、回復した?」

と思われたかもしれない。

→それも、勘違いだ。

- ■ 余計な操作で、おかしな値とは?

- GDPは下記4操作で、おかしな値にされている。

① 年率換算で、3か月分を、12か月分にする

② 前年比ではなく、前期比で見る

③ 季節調整をする

④ 名目を実質に変える

これらの余計な操作によって、どうなるか?

おかしな値に化けるし、わかりにくくなる。

発表主体の政府(内閣府)も、伝える各総研も、

その方法で伝えている。

そこで、消費者経済総研は、

GDPを正しく把握する方法を、解説する。

- ■ そもそもGDPとは何か?

- ◆注目の指標のGDPとは?

大手の機関投資家の金融トレーダー達に

「重要な経済の指標とは?」とアンケートしてみた。

日銀短観やGDPが、1位か2位になることが多い。

※「日銀短観」とは、下記過去号を参照

日銀短観とは|最新はいつ公表?DIの見方や意味は?

私(松田)は、慶応大・経済学部で経済を研究した。

GDPは、経済学では、早い段階で登場する。

経済の重要な指標だ。

GDPを経済学的に説明すると、わかりにくくなる。

ここでは、簡単にわかりやすく説明していく。

日本のGDPとは、

一言で言うと「日本の経済活動の規模」だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆GDPの内訳とは?

「GDP」とは、単純化すると、

下記の4つの金額を、足し算した合計の金額だ。

[1] 「個人消費等」

+

[2] 「政府の支出等」

+

[3] 「企業の設備投資」

+

[4] 「貿易」

この内訳の割合は、下記の通りだ。

GDP(100%)=

[1] 57%:個人消費等

+

[2] 27%:政府の支出等

+

[3] 16%:企業の設備投資

+

[4] 0%:貿易

※パーセントの値は2020年暦年名目GDP

2021年8月10日時点での値、小数点以下は四捨五入

日本ではGDPの約6割が「消費」等である。

なお米国では、その値は約7割である。

「消費」は経済の主人公である。

*貿易が0%とは?

「貿易・純輸出」=「輸出」-「輸入」

「貿易」とは、

「輸出」から「輸入」を差し引いた「純輸出」だ。

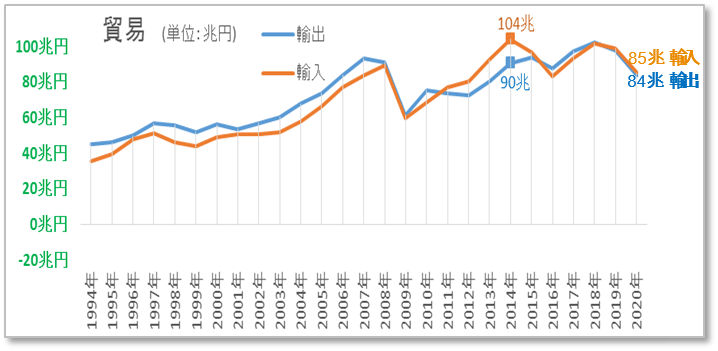

*輸出・輸入の推移は?

輸出と輸入は、近年は同水準で推移している。

よって「純輸出」は、近年は小さい額になっている。

*純輸出(輸出-輸入)は?

「純輸出の額」「純輸出の率」を下図で加えた。

※「純輸出の率」=「純輸出の額」÷「GDPの額」

「純輸出の率」は、1%未満で、存在感がない。

経済活動が活発なら、輸出も輸入も多くなる。

しかし輸出と輸入が多くても、同じ値ならどうか?

輸出-輸入=0なら、GDP計算式では純輸出は0だ。

「GDP成長率の値は良いが、実は経済は悪い」

ということが起こることがある。

この点は、GDPの求め方の統計上の欠点でもある。

このGDP統計の欠点の解説は下記過去号参照

3分でわかる|中身は悪い?GDP|2019年1~3月期

-- 消費者 経済 総研 --

◆内閣府が公表する「内訳の詳細」は?

[1] 個人消費等

[2] 政府の支出等

[3] 企業の設備投資

[4] 貿易

前項では、上の4項目に、単純化した。

内閣府発表の構成要素では、下記8項目となる。

① 53.5%:民間最終消費支出

② 3.7%:民間住宅

③ 21.1%:政府最終消費支出

④ 5.6%:公的固定資本形成

⑤ 0.0%:公的在庫変動

⑥ 16.0%:民間企業設備

⑦ 0.2%:民間在庫変動

⑧ -0.2%:財貨・サービス純輸出

*8項目→4項目の集約の対比は、下記の通りだ。

[1] 個人消費等 = ①+②

[2] 政府の支出等 = ③+④+⑤

[3] 企業の設備投資= ⑥+⑦

[4] 貿 易 = ⑧

※パーセントの値は2020年・暦年名目GDP

(2021年8月10日時点での値)

なお、内閣府が発表するGDPの値は、

1次速報、2次速報・・・と更新が続くことに注意。

2021年8月10日時点の最新の値は、

内閣府名目暦年を参照

-- 消費者 経済 総研 --

◆GDPの長期推移とは?

※単位は兆円|名目GDP|暦年ベース

※出典:内閣府 名目 暦年(2021年8月10日時点)

- ■世間の見方が、おかしいとは?

- ◆余計な4つの操作 とは?

① 実際の額の「名目」ではなく、物価影響除く「実質」

② 季節によって変える「季節調整」

③「前年同期比」ではなく「前期比」

④ 3ヵ月分を12か月分にする「年率換算」

「実質」「季節調整」「前期比」「年率換算」

この4つの余計な操作で、おかしくなる。

-- 消費者 経済 総研 --

◆余計な4操作後の値で公表する理由は、何か?

「今まで、そうしてきた」からで、

また「皆が、4操作のまま扱う」からだ。

日本の同調傾向である。

昭和時代の傾向とあわせて、この詳細は後述する。

- ■消費者経済総研の正しい見方とは?

- ◆「名目GDP」の実額は?

下記は、操作をする前の「名目GDPの原データ」。

青が2019年、赤は2020年。

-- 消費者 経済 総研 --

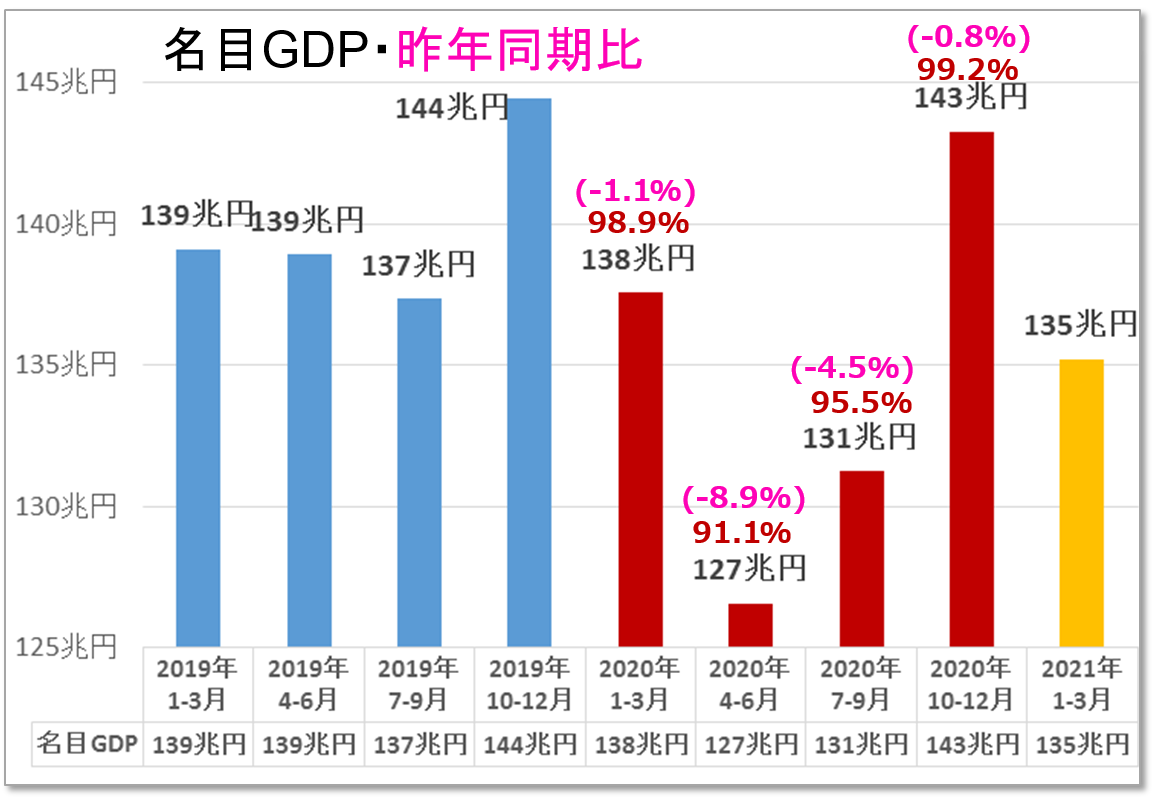

◆2020年の名目の成長率(昨年同期比)は?

*1-3月は、-1.1%

*4-6月は、-8.9%

*7-9月は、-4.5%

*10-12月は、-0.8%

※出典:内閣府国内総生産四半期名目原系列

- ■世間と、消費者経済総研の違いは?

- 引き続き、2020年の4-6月期、7-9月期に注目する。

◆実額は?

まずは、GDPの実額(名目)を見ていく

*4-6月:139兆円(2019年) → 127兆円(2020年)

→ 8.9%の減少

*7-9月:137兆円(2019年) → 131兆円(2020年)

→ 4.5%の減少

-- 消費者 経済 総研 --

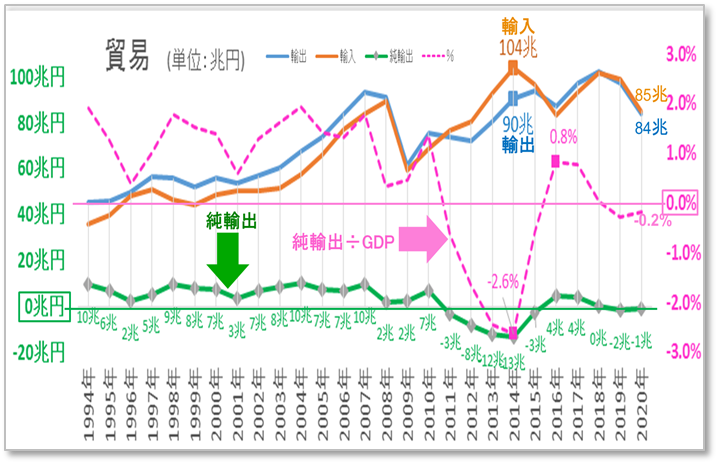

★20年GDP成長率 4操作で、大化?

左が公表と報道 → 右が消費者経済総研

4-6月期 : -28.6% → -8.9%

7-9月期 : +22.9% → -4.5%

※左:実質・季節調整後・前期比・年率換算後

※右:名目・前年同期比

-- 消費者 経済 総研 --

◆どちらが、よいか?

一般のGDP報道より、消費者経済総研の方が、

経済の実態が、把握できるのだ。

- ■GDP計算式と、余計な操作とは?

- 「操作」という言葉を使ったが、

小細工しているわけではなく、計算過程の調整だ。

余計な操作とは、下記4つである

①「名目」ではなく「実質」

② 「季節調整」

③「前年同期比」ではなく「前期比」

④ 3か月分を12か月分にする「年率換算」

「実質」「季節調整」「前期比」「年率換算」

「実質」の操作は、後述とし、

まずは「季節調整」から解説する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「季節調整」をする理由とは?

1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4つの期がある。

GDPは、10-12月が、大きな額になる。

GDPの過半を占めるのは、個人消費だ。

個人消費が、年末商戦で増えるからだ。

「季節調整」で、この変動を排除し調整している。

1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4つの期は、

季節調整で、同水準で比較しようとしている。

下記が、2020年の季節調整後の値だ。

1-3月期: 544兆円

4-6月期: 500兆円( 91.9%| -8.1%)

7-9月期: 527兆円(105.3%| +5.3%)

※カッコ内は、前期比

-- 消費者 経済 総研 --

◆年率換算 とは?

4半期(3か月)を、1年分(12か月)に、変換している。

「4-6月期122.291兆円」÷「1-3月期137.294兆円」

=89.1%(10.9%減)

2020年4-6月期の実質GDPは、前期比-10.9%だ。

年率換算後の最終的な公表値では、-28.6%だ。

4~6月の3か月を、わざわざ、4倍して、

年率(12か月分)に直す意味は、ない。

確認のため、3か月分の-10.9%を4倍にしてみる。

すると、-10.9% × 4 = -43.6%だ。

しかし、発表された値は、28.6%だ。

43.6%と28.6%では、大きなズレがある。

これは、なぜか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆「年率換算の謎」の答え とは?

*4倍ではなく、4乗 とは?

年率換算は、

季節調整後の値を用いて、次式で算出される。

年率成長率= (当期の値÷前期の値)の4乗-1

「GDPを、年率換算で、4倍にしている」

とよく世間では言われている。

正確には、「4倍」ではなく「4乗」である。

前期比「1割」の成長の場合で、

4倍のときは、1 + 0.1×4 = 1.4

4乗のときは、1.1 ^ 4 = 1.4641

このように、4倍と4乗は、値が違う。

*年率換算の計算をしてみると?

年率成長率= (当期の値÷前期の値)の4乗-1

この式に、GDPの値を入れてみる。

500.232兆円(当期:4-6月期)

÷ 544.231兆円(前期:1-3月期)

= 0.919154029

0.919154029の4乗は、-0.286238399

→ 28.6%

こうして、2020年「4-6月期」の成長率は、

名目・昨年同期比では-8.9%なのが、

-28.6%へと、大きく化けたのだ。

続く「7-9月期」は、どうか?

名目昨年同期比-4.5%が、

+22.9%に、化けたのだ。

7-9月期では、-マイナス成長が、プラス成長へ

化けてしまっている。

マイナスがプラスに化ける理由は、次で解説。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「前年比ではなく、前期比で見る」

季節変動があるなら、わざわざ違う季節で

比較しなければよいのだ。

店舗や商業施設の業界の売上指標では、どうか?

当然に「昨対(サクタイ)」を採用している。

昨対とは、昨年同月比や、昨年同期比の事だ。

12月は、1年のうち最大売上になることが、多い。

なので12月を前月(11月)と比較すれば、

12月は、上がるに決まっているのだ。

12月の売上成績は、1年前の12月と比較する。

これが、本来すべき比較で、当然のことだ。

*計算例で見ると?

ある店舗が次の売上成績だったとする。

通常は年末商戦で12月は売上が高い。

2019年12月:100万円

2020年11月: 80万円

2020年12月: 90万円

前年同期比では、2020年12月はマイナス10%だ。

(90万円÷100万円)

前期比では、2020年12月はプラス12.5%だ。

(90万円÷80万円)

本来比較すべき前年同期比は、-10%が、

前期比にすることで、+12.5%になってしまう。

マイナスをプラスに化けさせる。

こんな計算式のGDPが、世の中に公表されるのだ。

さらに、各総研がその内容で、伝えているのだ。

- ■余計な操作をする理由は?

- ◆余計な操作後の値で公表する理由は、何か?

「今まで、そうしてきた」からで、

また「皆が、4操作のまま扱う」からだ。

日本の同調傾向である。

-- 消費者 経済 総研 --

◆年率換算は、昭和では?

余計な年率換算は、下記の様な成長拡大が続く

昭和の高度成長の時代の名残りだろう。

「当期3か月間の成長率は、

翌期も翌々期も、翌々々期も同率で拡大を続け

マイナスにならないし、減速すらもない」

しかし令和の時代、こういう時代ではない。

前記→当期が「+」でも、当期→翌期が「-」に

なるのは、頻出している。

2021年1-3月期までの2年間(全8期)では、

半分の4期が、前期比マイナス成長である。

高度成長の昭和と、令和時代は、全く違う

またインフレ率は、

昭和は高かったが、令和はそうではない。

この件は、次項で解説していく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆名目GDPと、実質GDPの違いとは?

「名目値」とは、

実際に市場で取引されている価格に基づいて

推計された値だ。

「実質値」とは、

物価の上昇・下落分を、取り除いた値だ。

名目値から、インフレ率を割り引いたのが実質値。

-- 消費者 経済 総研 --

◆昭和は「実質」が、成長を把握しやすかった

日本も高度成長時代は、インフレ率が高かった。

1974年では、総合卸売物価は、31%も上昇した。

消費者物価指数は、23%も上昇した。

昭和の高成長や高インフレの時代では、

GDPは、実質の方が、実態をとらえやすかった。

例えば、仮に、実質GDPの水準が、

昨年も100で、今年も100で、横ばいだとする。

GDPは、横ばいで成長していない。

しかし物価が2割上昇し

「名目GDPが120」になったとする。

この場合は、20の物価上昇を除くことで、

経済成長して無いという実態を、把握できる。

昔は、インフレの度合いが、大きかった。

名目値は、実態より大きく乖離する事が多かった。

つまり昭和の時代のGDP成長率は、

インフレを除いた実質で把握するのが良かった。

-- 消費者 経済 総研 --

◆近年は、名目の方が、実感に近い

一方、近年は、昭和ほどのインフレ水準にない。

よって、名目を実質に直すメリットは、小さい。

名目では、実際のお金の流れが土台だ。

つまり企業の入出金の実際の額や、

個人消費の実際の額がベースだ。

肌感覚での経済規模は、

「実質」よりも「名目」の方が、近いのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆海外では?

ところで、海外のGDPは、どうか?

中国は、前年同期比で公表・報道されている。

日本も前期比ではなく、前年同期比で見るべきだ。

-GDPは、前年同期比・名目ベースで見るべき-

- ■GDPデフレーター とは?

- GDPでは、インフレ率に相当するのが、

「デフレータ」と呼ばれる指数だ。

「実質GDP」 = 「名目GDP」 ÷ 「デフレーター」。

近年のデフレータの値は、下記の通りだ。

2018年:100.3%

2019年:101.0%

2020年:101.9%

なお「GDPデフレータ」と「CPI」は、違う。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「消費者物価指数」「企業物価指数」とは?

*「CPI(消費者物価指数)」は、

Consumer Price Indexの略。

消費者が購入する商品・サービス価格の変動指標

*「CGPI(企業物価指数)」は、

Corporate Goods Price Indexの略。

企業間で取引される商品が対象の物価指数だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆デフレータ、CPI、CGPIの関係は?

CPIは、消費者物価指数は、家計消費が対象で、

CGPIは、企業物価指数は、企業間取引が対象だった。

GDPデフレーターは、

家計消費の動向、企業設備投資の動向も踏まえた

総合的な物価指標だ。

GDPデフレータは、CPI、CGPI等を単純には包括

してないが、概念的には包括すると理解してよい。

-- 消費者 経済 総研 --

◆GDPデフレータが、事後的な指数 とは?

先に、GDPデフレータがあって、

「名目GDP÷デフレーター」によって

「実質GDP」を算出するのではない。

デフレーターは、後で指数化されるのだ。

GDPデフレータは、

事後的計算によって、得られた指数だ。

ちなみに、事後的に算出することを、

「インプリシット方式」と言う。

※参考出典:

「日銀|金融政策の説明に使われている物価指数」

GDPデフレータは、

国内の経済活動全体の名目付加価値と、

実質付加価値の関係を表示する用途で作成されている。

これは価格を直接調査するものではなく、

加工によって得られる指数である。

具体的な作成方法をみると、

まず、品目毎の名目生産額を積み上げて、

名目国内総生産額を算出する。

次に、品目毎の名目生産額を、

対応する物価指数や関連の価格情報で、

割ることによって、品目毎の実質生産額を算出し、

これを足し上げていくことで、実質国内総生産を算出する。

最後に、集計された名目国内総生産を、実質国内総生産で

割ることによってGDPデフレータを算出する。

- ■ まとめ

- 左が公表と報道 → 右が消費者経済総研の方式

2020年 4-6月期 : -28.6% → -8.9%

2020年 7-9月期 : +22.9% → -4.5%

「実質」「季節調整」「前期比」「年率換算」

この4つの余計な操作で、おかしな数字になる。

よって、消費者経済総研の方式の

「名目」「昨年同期比」で見るのが良いのだ。

- ■続編や関連ページは?

- ◆続編は、下記ページをクリック

*GDP拡大でも「実感なき景気回復」の理由とは

「実感なき景気回復とは?|わかりやすく3分解説」

◆関連テーマは、下記ページをクリック

*「日銀短観」とは

「日銀短観とは|最新はいつ公表?DIの見方や意味は?」

*GDP統計の欠点とは

「3分でわかる|中身は悪い?GDP|2019年1~3月期」

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、

消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆25年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部

消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。