【2023最新予測 日本 物価上昇率】推移,原因,計算方法もグラフでわかりやすく|消費者経済総研|2023年7月9日

■Q:ページのレイアウトが、崩れる?

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 下記の電話・メールで、ご連絡下さい。 この連絡先は、メディア関係者様と、 企業・団体・法人様向けです。 一般個人の方には、対応いたしかねます。 ◆電 話:03-3462-7997 ◆メール:toiawase★s-souken.jp (★を、アットマークに、変えて下さい) ■TV リモート出演|筆者(松田)の物価予測 リモートでの出演・取材にも、対応しています 「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が、解説・提言 「フジテレビ・めざまし8」に、 「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が生放送に出演。 インフレ率(消費者物価指数)の見通しや、 日銀総裁の値上げ許容発現などを、解説。  ※画像3枚出典:フジテレビ(2022年6月9日放送) ※画像3枚出典:フジテレビ(2022年6月9日放送)■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■用語の定義は?

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:インフレ率と、物価上昇率の違いは?

↓

A:両者は、同じだと捉えてよい

-- 消費者 経済 総研 --

Q:インフレ率は、どの指標で、見るのか?

↓

A:消費者物価指数だ。 「 CPI 」とも言う※

※Consumer Price Indexの略

その他、「企業物価指数」がある。

企業間の取り引きでの物価指数だ。

企業の仕入れ価格などに、影響する

-- 消費者 経済 総研 --

Q:総合CPI、 コアCPI とは、何か?

↓

A:「 コアCPI 」 とは、「 総合CPI 」 から、

「 生鮮食品 」 の価格変動を、除いた CPI だ。

生鮮品は、天候によって、価格変動が激しい。

そこで、 「コアCPI 」 が、登場することも多い。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:本ページは、どの CPI か?

↓

A:「 総合CPI 」を、扱う。

消費者は、生鮮食品も購入する。

よって、生鮮品を除外するのは、意味がない

-- 消費者 経済 総研 --

Q:どんな時に、「コアCPI 」 を、使えばよいか?

↓

A:例えば、台風が来て、畑に被害が出た時等だ。

キャベツ、レタス、玉ネギ等の野菜が高騰した

場合は「 生鮮を除く コアCPI 」を見ればよい。

-- 消費者 経済 総研 --

- ■直近の実績と予測は?

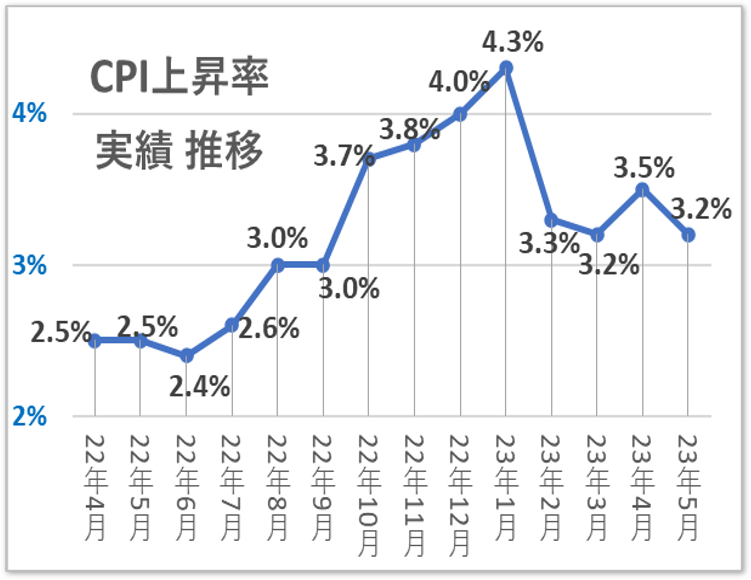

- Q:インフレ率の 直近実績(5月) は?

↓

A:2023年5月の、昨年同月比の、

総合CPIは3.2%UP、コアCPIも3.2%UPだ

-- 消費者 経済 総研 --

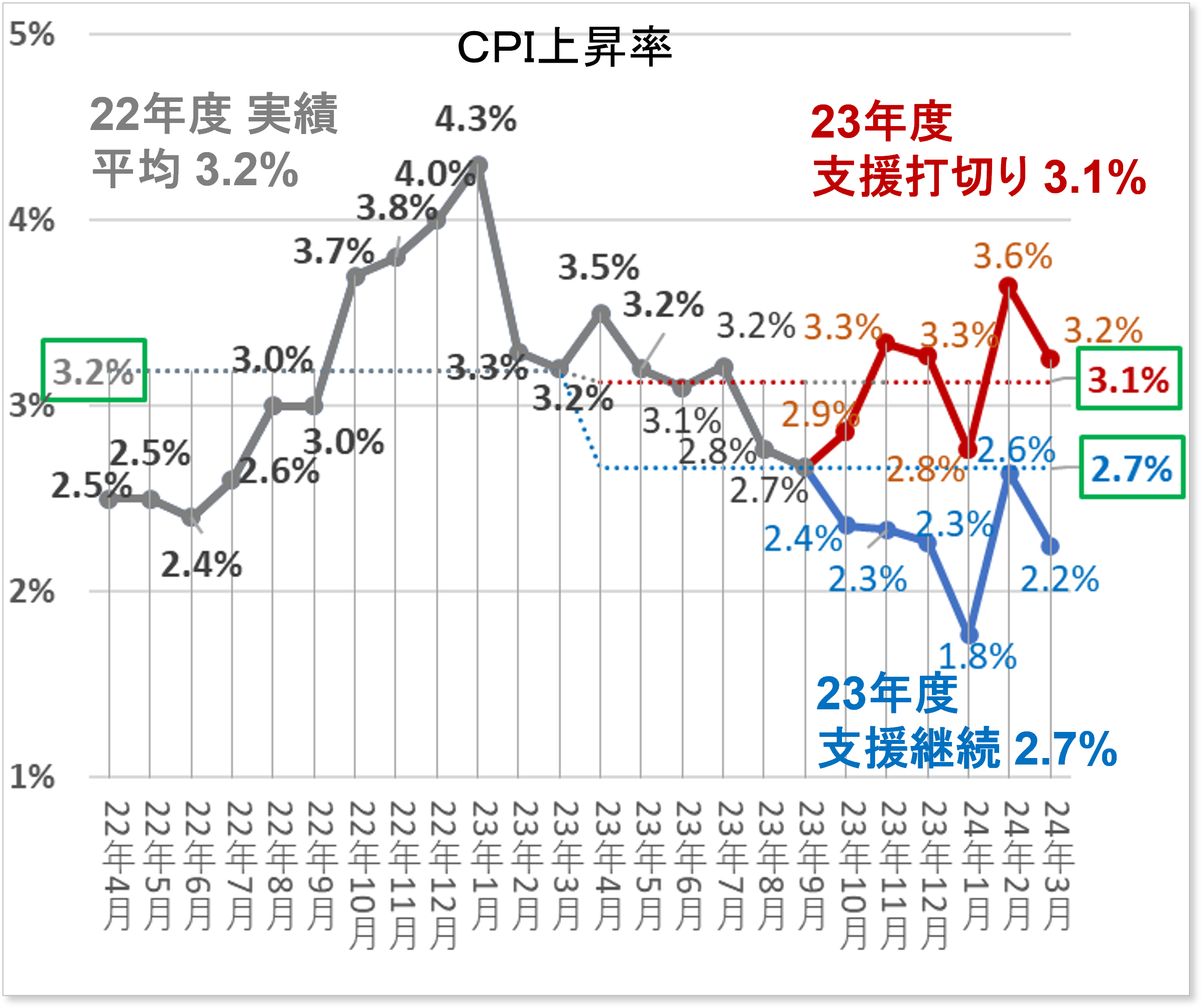

Q:インフレ率の 年間実績 (2022年度) は?

↓

A:2022年度の、年間平均は、

総合CPIは3.2%UP、コアCPIで3.0%UPだ

今後は、本ページでは、

特記ない限り、CPIは、「 総合 」 で表す。

-- 消費者 経済 総研 --

- ■2023 年度の 物価上昇率は?

- Q:2023年度は、物価上昇率は、どうなるか?

↓

日本の総合CPIの上昇率は、下記だと予測した。

・電気ガス代の支援が、継続の場合:2.7 %

・電気ガス代の支援が、終了の場合:3.1 %

22年度実績は、3.2%だったが、

支援終了なら、昨年度並みの、物価上昇となる。

「 電気ガス代支援 」 とは何か? に関しては、

本ページにて、後ほど、解説する。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:年度ではなく、 「 暦年 」 ではどうか?

↓

年度(2023年4月~翌年3月)は、上記の予測だが、

暦年(2023年1月~同年12月)では、下記の予測だ。

・電気ガス代の支援が、継続の場合: 3.0 %

・電気ガス代の支援が、終了の場合: 3.2%

なお、22年の暦年では、2.5%だった。

暦年では、22年よりも、

23年の方が、高い物価上昇となる。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:インフレのピークは、いつか?

↓

2023年1月の4.3%で、ピークアウトした。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:今まで、物価が上がった原因 は?

↓

天候不良、コロナ禍、原油高(戦争)、円安だ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:上記の影響は、残っているか?

↓

天候不良と、コロナ禍の影響は、ほぼ消えた。

原油高と、円安は、タイムラグを持って影響した。

物価上昇を、説明する要因として、

最近は、新たに、〇〇の影響が、大きい。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:その 「 新たな 〇〇 」 とは、何か?

↓

本ページで、わかりやすく解説していく

-- 消費者 経済 総研 --

Q:円安は、22年に、ピークアウトした。

だが、23年1月まで、物価上昇した理由は?

↓

輸入品が、最終商品として、消費者に届くまでに、

タイムラグがあるからだ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:原油価格は、もっと前にピークアウトした。

なのに、CPIが上昇したのは、なぜか?

↓

原油価格も、数か月遅れて、CPIに波及する

-- 消費者 経済 総研 --

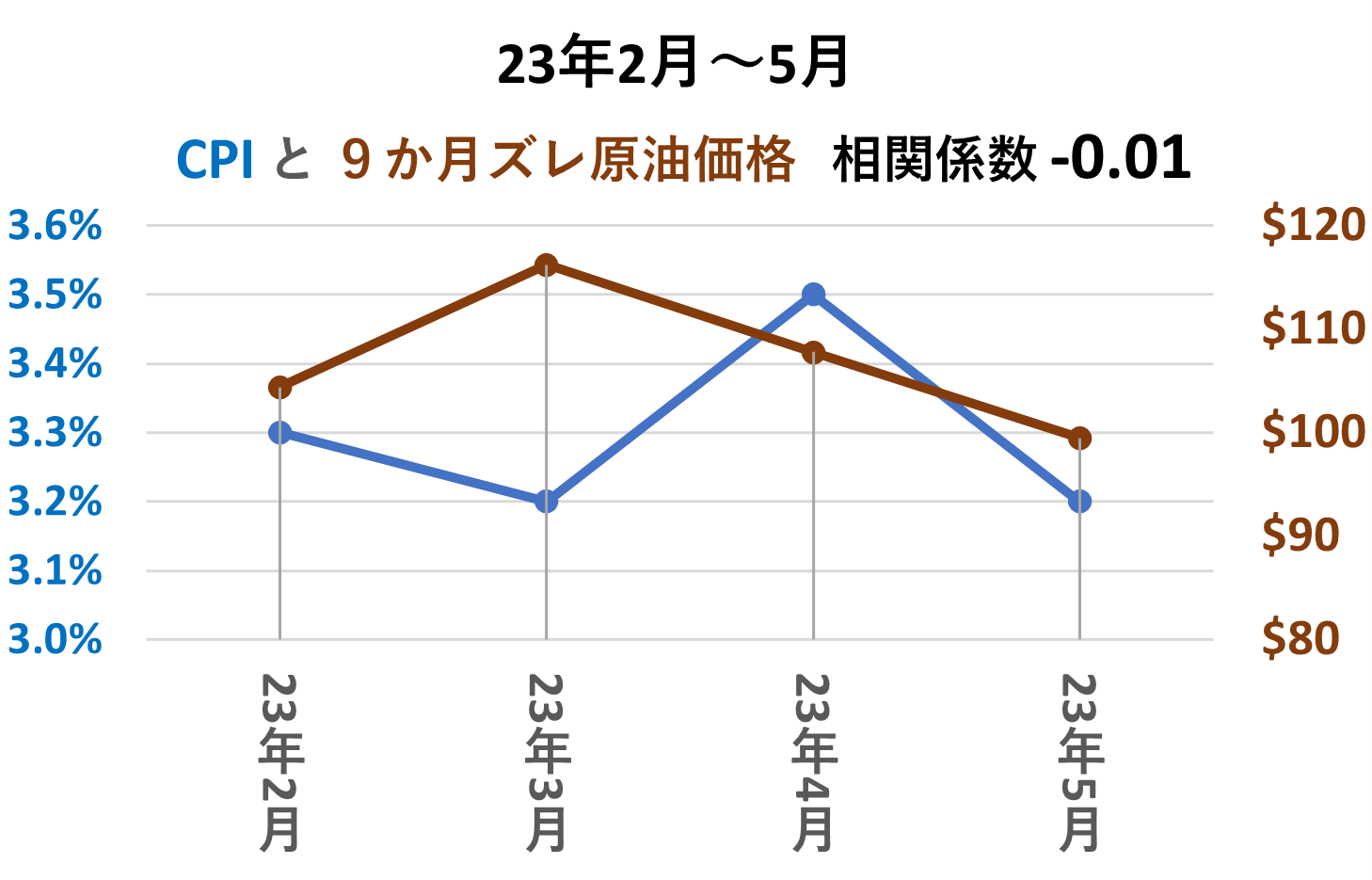

Q:原油高も円安も、遅れてCPIへ影響か?

↓

そうだ。 原油高は、9ヶ月のタイムラグ、

円安は、3か月のタイムラグが見られた。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「消費者 経済 総研」の予測の計算根拠は?

↓

消費者 経済 総研による、日本のCPI上昇率の

予測の計算式と根拠を、下段に、後述してある

- ■CPI 海外は?

- 「Q&A」 でも、解説していく。

「Q」 の問いかけに対して、

あなたは、「答えA」 を、考えて頂きたい。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:海外のCPIは、どうなっているか?

↓

A:

諸外国は、日本よりも早く、ピークアウトした。

上昇率(前年同月比)のピーク時期は、下記の通りだ。

米国:2022年7月

韓国:2022年8月

中国:2022年10月

英国:2022年11月

-- 消費者 経済 総研 --

Q:日本のCPIのピークアウトが、遅い理由は?

↓

A:

日本は、値上げに躊躇した企業が多かった。

値上げするタイミングが、遅れたのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

次の項からの詳細解説編を、お読み頂きたい。

- ■インフレの原因は?

- -- 消費者 経済 総研 --

Q:近年の日本のインフレの原因は、何か?

↓

A:天候不良、コロナ禍、原油高、円安、戦争だ

Q:その中でも、影響が大きいのは、何か?

主な要因として 「2つ 」を、挙げて欲しい。

↓

A:① 「 原油高 」 と、 ② 「 円安 」 だ。

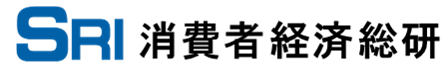

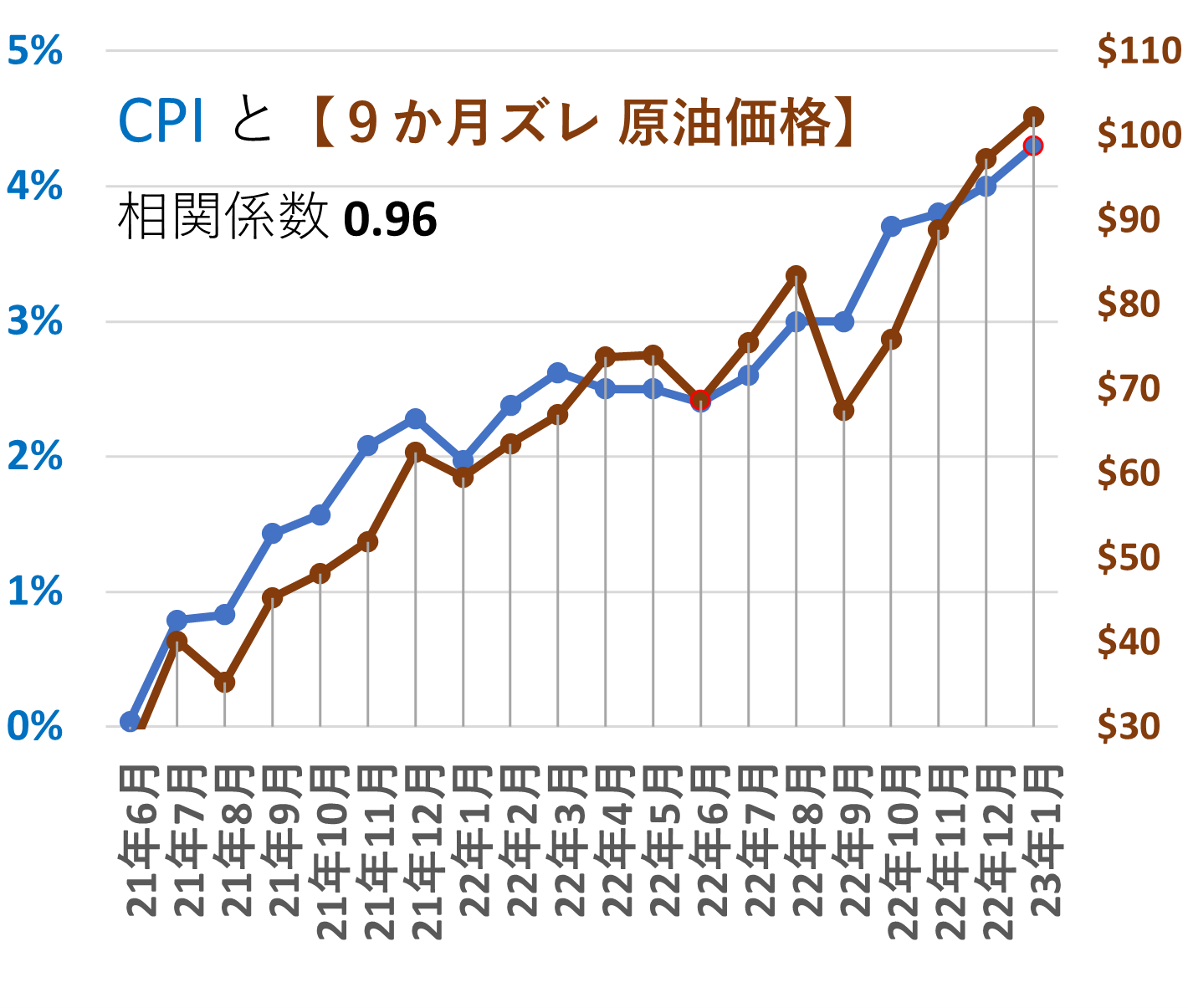

まずは、①原油価格を、見ていく ※左軸の%は、前年同月比のCPIの上昇率で、以下同じ

※左軸の%は、前年同月比のCPIの上昇率で、以下同じ

※CPIの上昇率を、単に「CPI」と表記する箇所がある

※注意:21年4月~22年3月の間だけは、携帯料金の

値下げ効果を、排除した後のCPIとしている。

本ページでの「21年度のCPI」は、以下同じ。

Q:上のグラフでは「CPI上昇率」と「原油価格」は、

相関しているようには、見えないのは、なぜか?

↓

A:相関が見えないのは、タイムラグのせいだ。

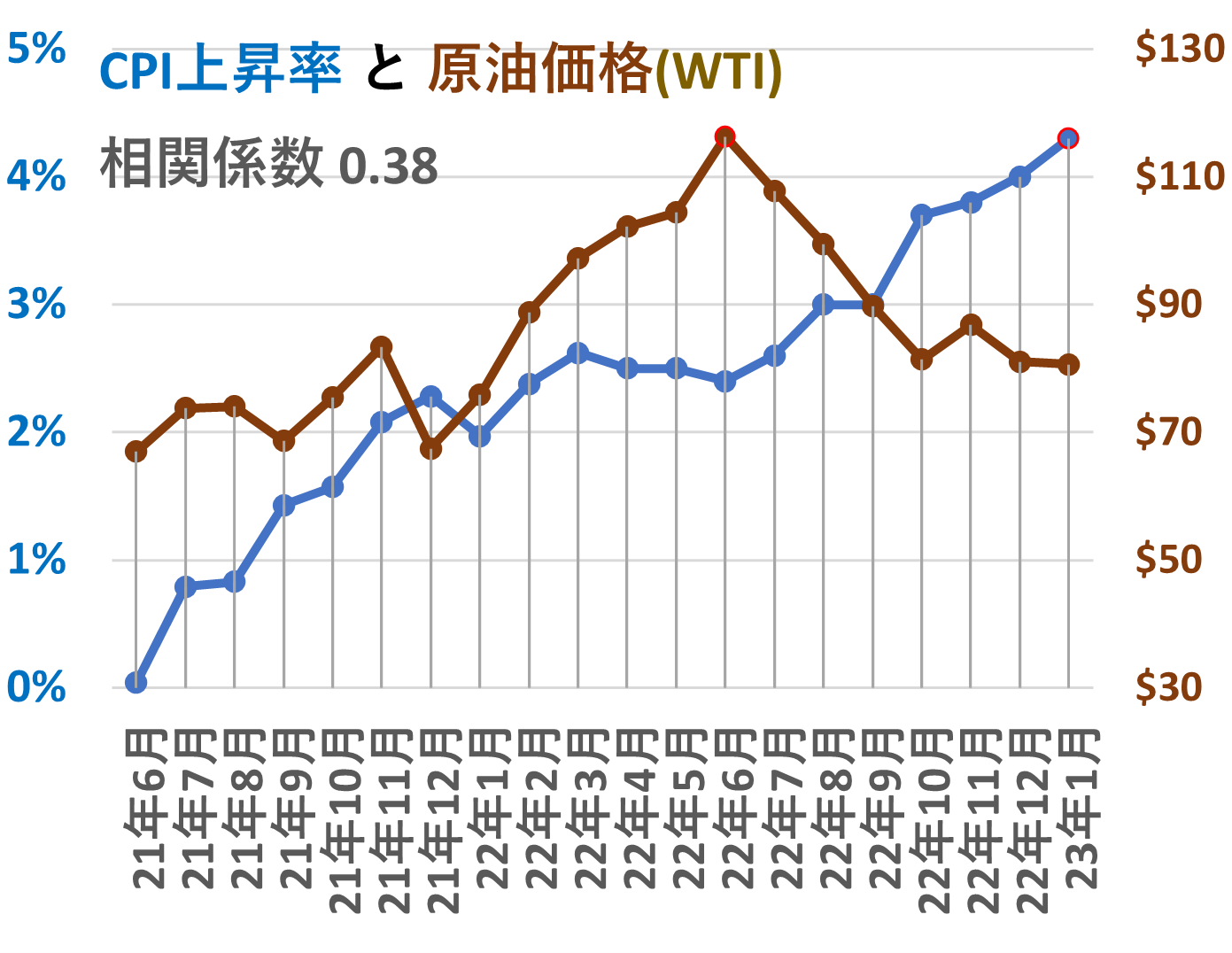

下図のように、原油の線を、9月分右へずらすと、

原油価格と、CPIは、相関性が高い

↓ ※原油価格は、WTIの1バレルあたり。 単位はドル

※原油価格は、WTIの1バレルあたり。 単位はドル

※原油価格は、各月の月初の値

原油価格と、日本のCPIの相関は、極めて高い

上図での2つの相関係数は、「0.96」だ

相関係数は、「 ゼロ ~ 1まで 」の値で、表される

全く相関が無いが、「 ゼロ 」 だ

完全に相関するのが、 「1」 だ。

一般に、「相関係数」は、下記が目安とされる

* 0.7~1.0 → 強い相関がある

* 0.4~0.7 → 相関あり

* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり

* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし

- ■原油は、物価に、大きな影響?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆原油価格と、電気料金の関係は?

原油価格UP → 発電コストUP → 電気代UPだ

↓

石油は、発電のための、資源のひとつだ

↓

だが発電用の資源は、石油よりも、天然ガスが多い

↓

天然ガスの価格は、原油価格と、連動する仕組みだ

↓

よって原油価格の上昇で、天然ガス価格も、上がる

↓

こうして、電気代は、上がっていくのだ

↓

電気を、使わない消費者は、いないだろう

↓

原油高は、幅広く日本の消費者へ、影響する

-- 消費者 経済 総研 --

◆企業の電気代も、上昇?

電気代UPは、消費者に影響するだけ、ではない

↓

企業の工場では、電気を大量に、消費する

↓

企業のコストも、UPするのだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆原油高で、企業の運搬費が、上昇?

企業が、運搬する際の手段は、何か?

↓

船便、航空便、陸運(トラックなど)だ

↓

企業は、製品を生産する前に、部品を仕入れる

↓

その部品は、「運搬」して、仕入れる

↓

その後、完成したら、それを「運搬」して、販売する

↓

運搬に、重油・ジェット燃料・ガソリンが、使われる

↓

重油・ジェット燃料・ガソリンの原料は、原油だ

↓

原油価格が、高騰すると?

↓

原油高 → 燃料費UP → 運搬費UP になる

↓

よって運搬費UPで、商品価格がUPする

-- 消費者 経済 総研 --

◆原油価格と、原材料費の関係は?

原油からは、様々な製品が、作られる。

↓

ビニール、プラスチック、ゴムなども、そうだ

↓

衣料やスニーカーの原材料も、石油由来が多い

↓

スーパーで買った食品の容器も、石油由来だ

↓

自宅の内装の壁クロスも、ビニールの物も多い

↓

様々な家庭用品のプラスチック部分も、そうだ

↓

こうして、とても広範囲に、石油が使われている

↓

運搬費UPの他、「様々な製品のコスト高」になる

↓

こうして原油高は、様々な経路を通じ、物価へ影響

-- 消費者 経済 総研 --

◆原油価格UP → 遅れて 物価UP?

Q:原油価格がUPしたら、

直ちに、物価UPするのか?

↓

A:すぐではなく、月日をかけて、CPIへ影響する。

下記の流れが、あるからだ

原油が、タンカーで、日本に入港する

↓

その後、工場などに、移動する

↓

最終製品の前に、中間財1 → 中間財2 ・・・がある

↓

最終的に、消費者が買う時は、数か月経過している

↓

前出のグラフは、9か月のラグが見られた

- ■続いて「円安」も、影響する?

- 物価上昇の主な原因は、

「 ① 原油高 」 と、 「 ②円安 」 だった。

前項では、「 ① 原油高 」 を、解説したが、

ここからは、「 ② 円安 」 を、解説していく。

Q:「 円安で、物価上昇 」 を、

単純化した話で、理解したい

↓

A:下記の例で、解説していく

・円高:1ドル 100円

・円安:1ドル 150円

円高なら、日本は、

1億ドルの商品の輸入では、100億円を、支払う

円安なら、日本は、

1億ドルの商品の輸入では、150億円も、支払う

同じ商品の輸入でも、

円安の方が、日本の支払額が、多い。

円安によって、輸入物価が上る。

言い換えると、

「 ドル円が円安 」 になると、「 CPI 」 は、上昇する。

-- 消費者 経済 総研 --

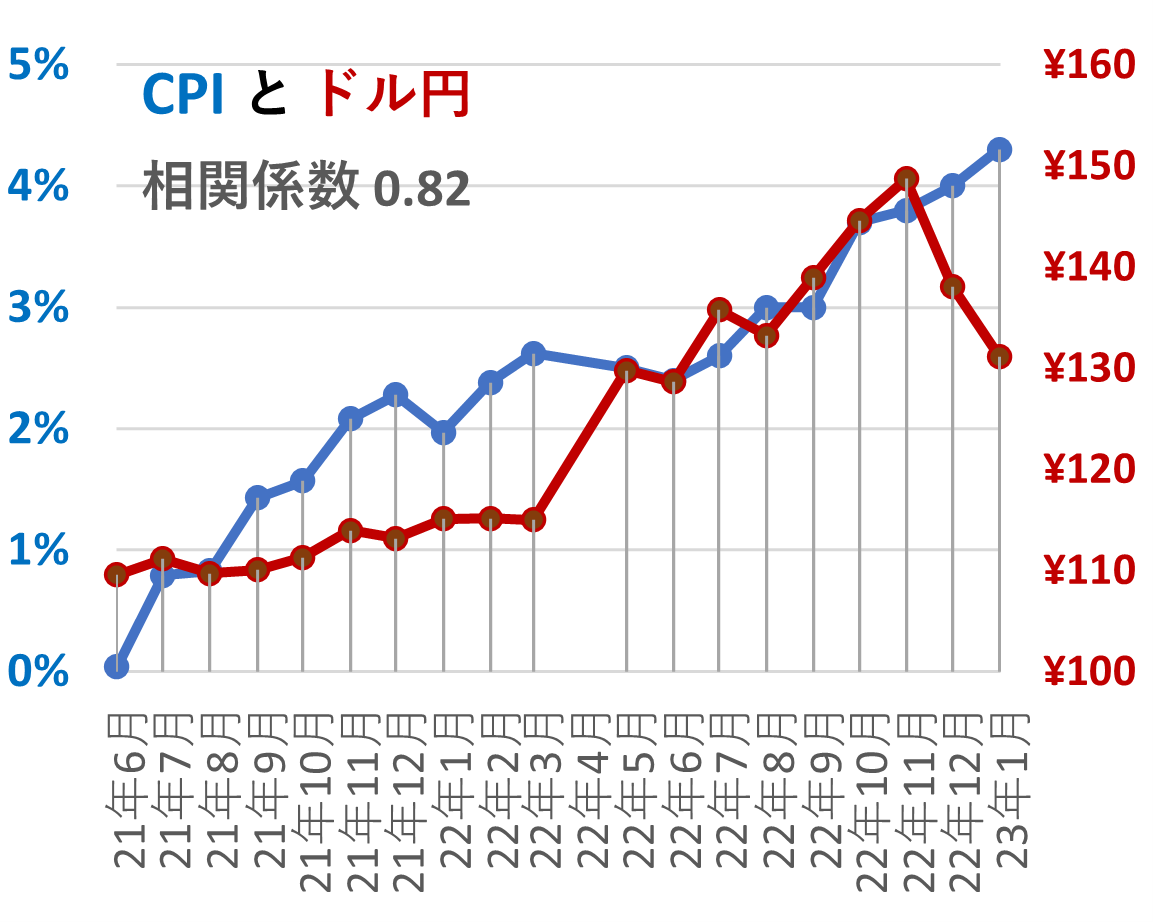

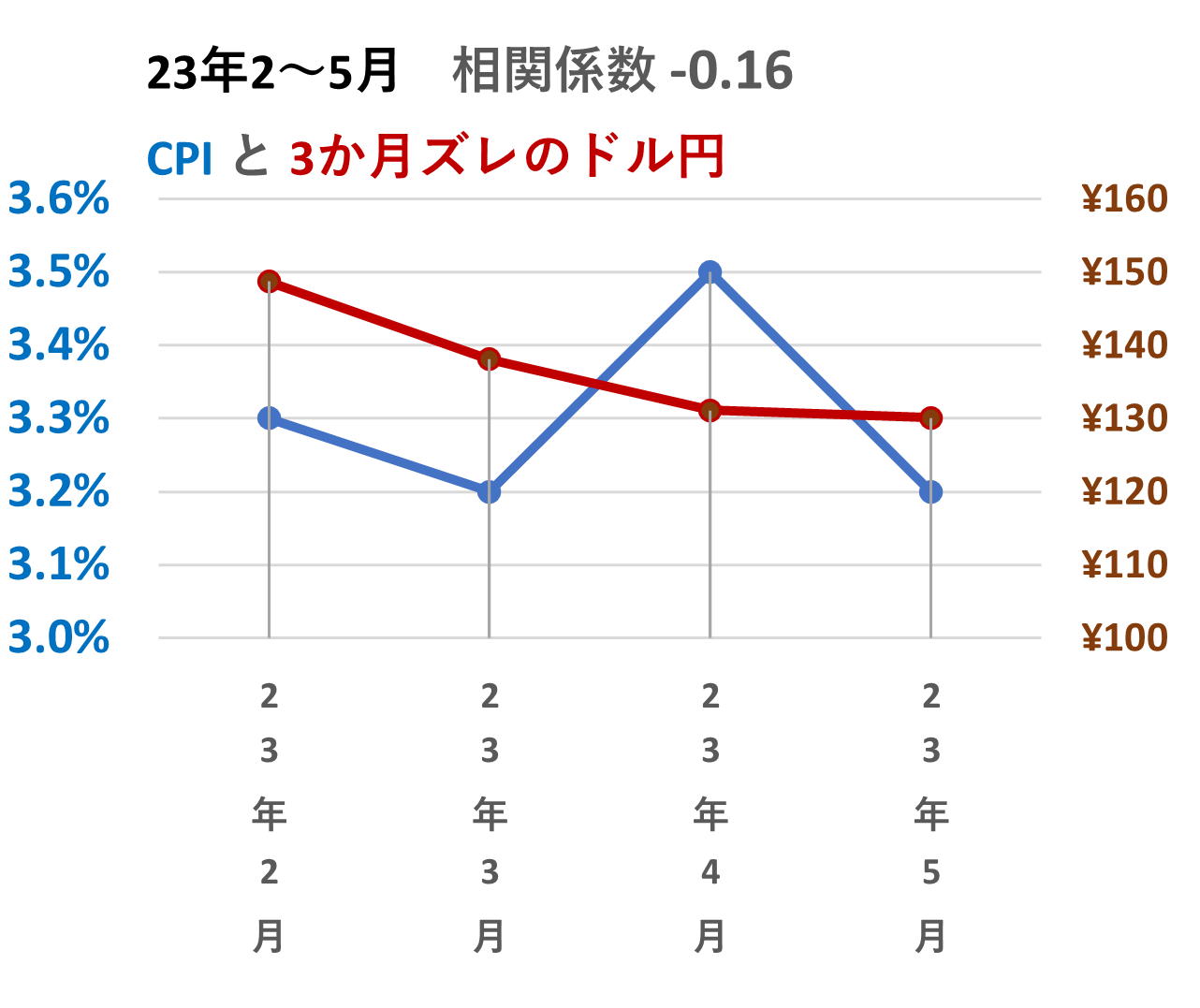

Q:ドル円と、CPIの関係の推移は、どうか?

↓

A:下図が、最近のドル円・CPIのグラフだ。

Q:上グラフでは、「CPI上昇率」と「ドル円」は、

相関は、さほど高くないは、なぜか?

↓

A:

相関が高くないのは、タイムラグのせいだ。

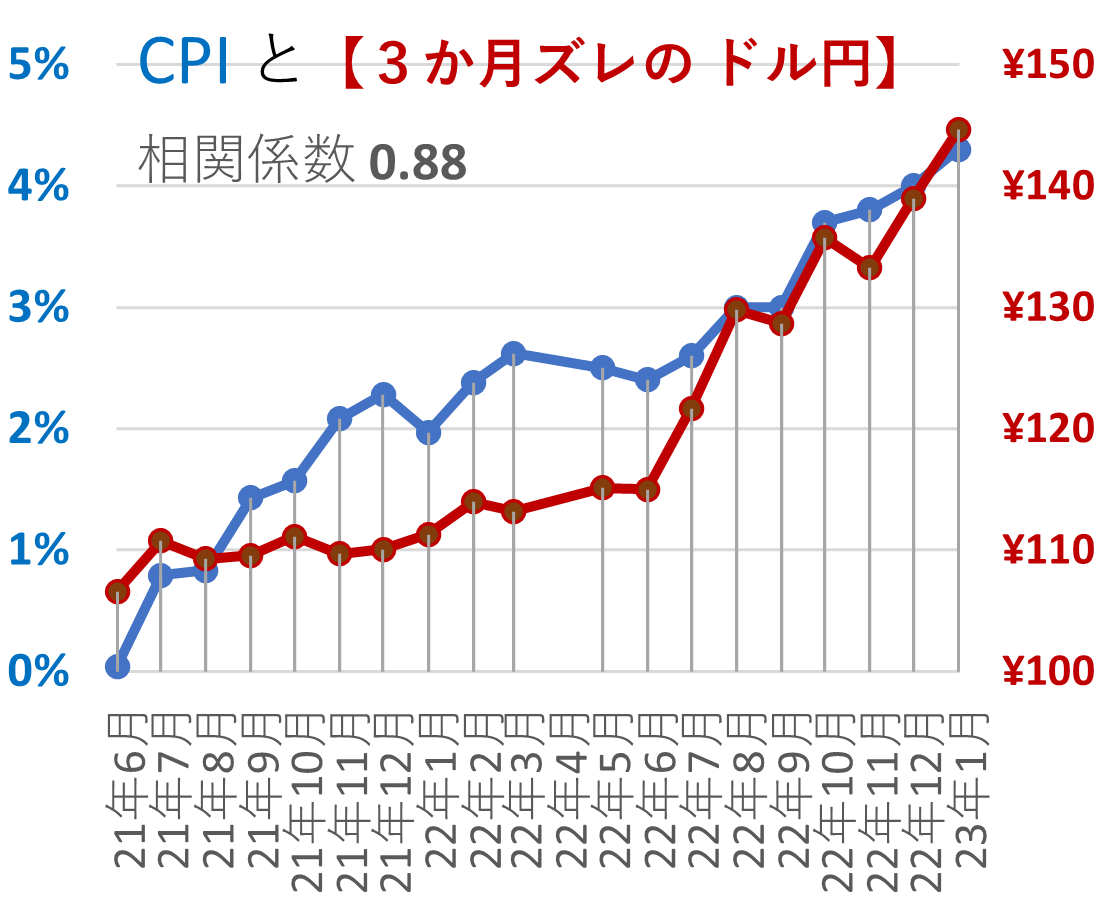

下図の様に、ドル円の線を、3月分右へずらすと、

ドル円と、CPIは、相関性が高くなる。

Q:円安の影響が、

遅れて出てくるのは、なぜか?

↓

A:下記のようなタイムラグが、あるからだ。

日本の港に来た、海外からの製品なども、

最終的に、店頭に並ぶのは、先となる

前項の原油でも、タイムラグが、見られた。

円安の影響は、3か月のタイムラグが、見られる。

-- 消費者 経済 総研 --

◆原油と、為替が、CPIへ影響

ここまでで、原油価格とドル円が、タイムラグを、

持ちながら、CPIに影響すると、わかった。

続いて、次項からは、

原油・ドル円の影響の度合いの変化を、解説する。

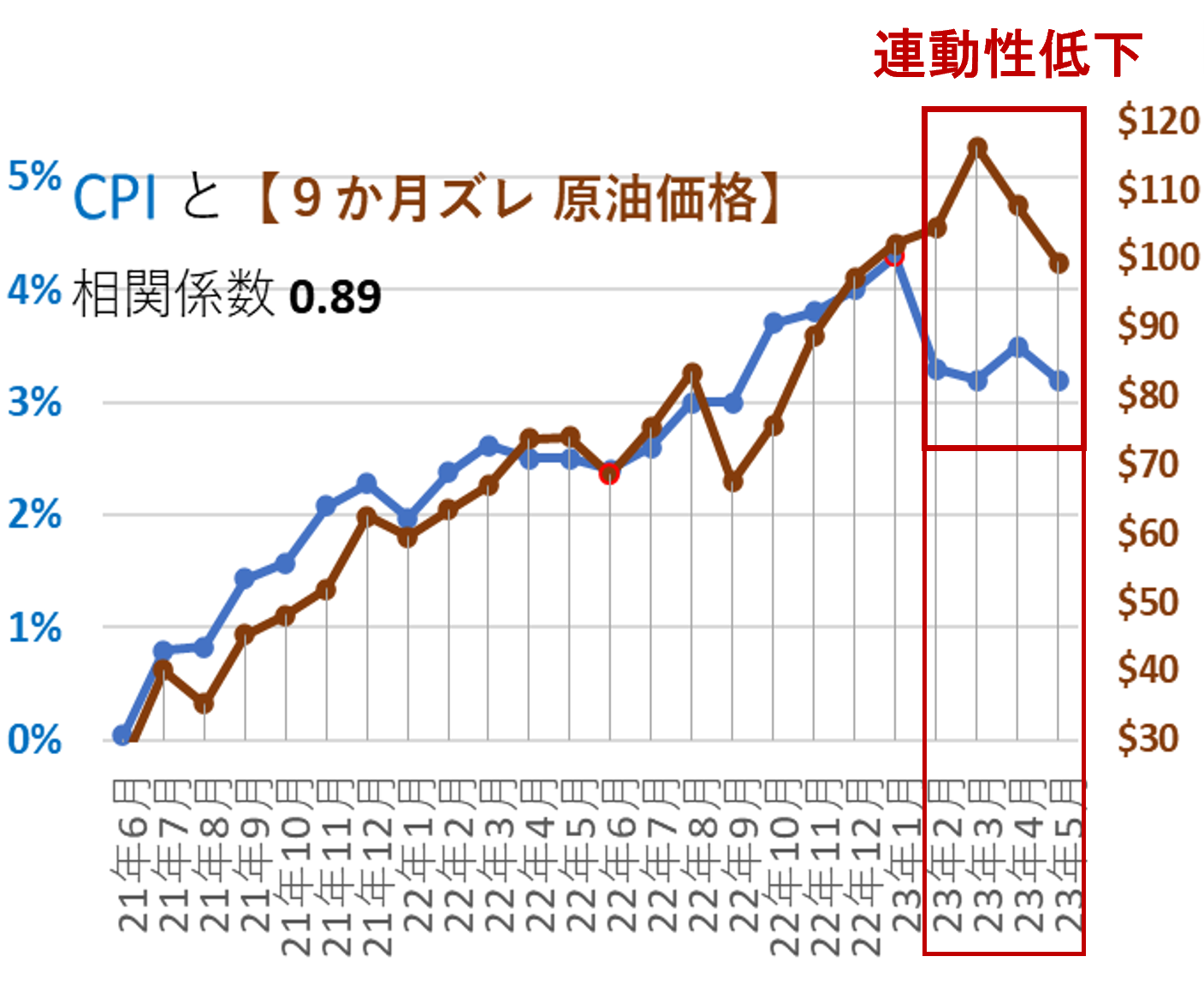

- ■原油とCPIの 相関は、薄れた?

- 「①原油高・②円安」 と、 「CPI」 は、

タイムラグを持ちながら、連動すると解説した。

だが最近は、その連動に、変化が見られる。

まずは、「①原油」から見ていく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆CPIと原油の連動は、薄れた?

。

上のグラフでは、原油とCPIの相関は、高かった。

期間は、23年1月までだ。

期間を、23年5月まで、伸ばすと、どうか?

下のグラフだが、2月から、連動性は低下する。

上図で、23年の

「1月まで」と、「2月から」で、変化が見られる。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:23年の 「1月まで」 と、「2月から」 で、

相関係数を、比較すると、どうか?

↓

A:「 CPI 」 と 「 原油価格 」 の相関係数は、

下記のように、低下した。

・21年6月~23年1月は、0.96

↓

・23年の 2月~5月では、-0.01

-- 消費者 経済 総研 --

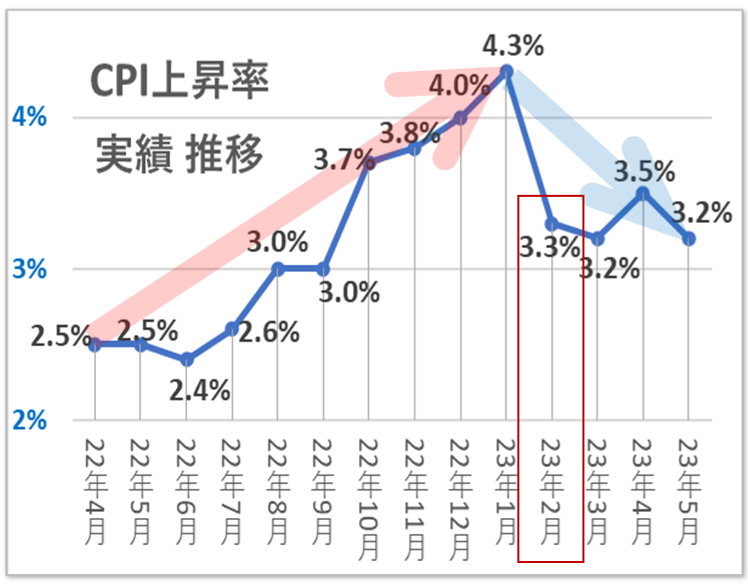

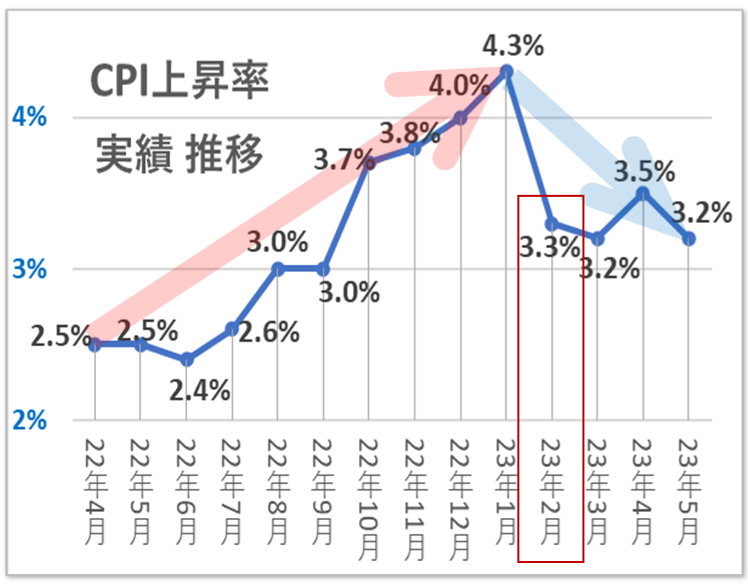

◆2月から、変わった?

下のグラフは、CPIの実績の推移だ。

1月まで上昇し、2月から下落した。

Q:上図で、「 2月 」 から、CPIが、急落した。

その原因は、何か?

↓

A:電気代・ガス代の支援が、始まったからだ。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:電気代・ガス代の支援とは何か?

↓

A:経産省・資源エネルギー庁の負担軽減策で、

名称は「 電気・ガス価格 激変緩和 対策事業 」 だ

この支援は、23年1月~9月まで、行われる。

CPIに、反映されるのは、翌月になる。

よって、2月~10月までのCPIに、影響する。

下のグラフは、CPIの実績の推移だ。

23年2月から、急落したのがわかる。

-- 消費者 経済 総研 --

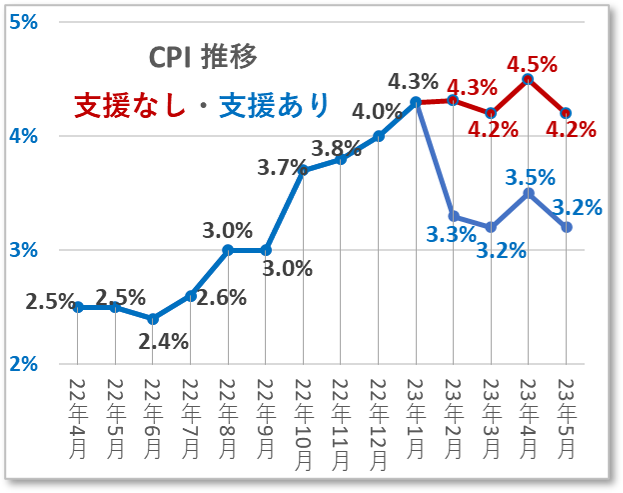

Q:電気ガス代の支援が、

「 なかった場合 」 では、どうか?

↓

A:

支援ありと、支援なかった場合の比較が、

下のグラフだ。

支援ありと、支援なしの差は、1.0%だ。

電気ガス支援で、CPIを、1.0%押し下げたのだ。

23年4月は、3.5%だったが、

支援がなければ、4.5%だった。

もし4.5%なら、ピークの1月の4.3%を超え、

物価上昇が、進んでいたのだ。

支援なし:4.5% → 支援あり:3.5%で、

1%の負担軽減は、大きいのだ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「 原油価格と、CPI 」 の話に、戻る。

23年の2月~5月だけに、

集中した方が、見やすいだろう。

そうすると、どんなグラフ・相関になるか?

↓

A:下のグラフのようになる。

この期間の相関係数は、-0.01で、

CPIと原油の相関は、見られない。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:では、電気ガス支援が、

相関を下げた のではないか?

その支援の影響を排除すれば、

「 原油価格と、CPI 」 は、高い相関か?

↓

A:

違う。 支援を排除しても、相関は低いままだ。

23年2月からは、

電気ガス支援ありの現状で、-0.01

電気ガス支援なしだとしたら、-0.01

支援ありでも、支援なしでも、相関は見られない。

つまり、連動性が、低下した原因は、

電気ガス支援ではない。

23年2月からは、

電気ガス支援でも、原油価格でも、

CPIを説明できなくなった。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「 ①原油 」 では、

説明できなくなったのは、わかった。

では、「 ②ドル円 」なら、説明できるか?

↓

A:ドル円とCPIの関係(23年2月から)を、

次項で見ていく。

- ■ドル円とCPIの相関は、薄れた?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆2月以降は、「②ドル円」の相関も、薄れた?

前項では「 原油とCPI 」 の連動の低下を解説した。

では、 「 ドル円とCPI 」 では、どうか?

23年の2月~5月で見ると、「ドル円とCPI」では、

相関係数は-0.16で、相関は見られない。

「 電気ガス支援が、無し 」 とした場合も、

相関係数は-0.16で、相関は見られない。

23年2月からは、

原油では、CPIを説明できないと前項で解説した。

同様に本稿でも、

ドル円でも、説明できないとわかった。

23年2月からは、

原油でもドル円でも、CPIを説明できない。

Q:では、何が要因となったか?

↓

A:〇〇が、大きく影響している。

次項で、解説していく。

- ■相関低下の原因は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆最近は、CPIを決めるのは、〇〇?

本来は、物価は、

原油価格や、ドル円で、決まるはずだった。

最近の物価は、原油やドル円では、説明できない。

そこで、登場する説明変数は、

「 食品 値上げ数」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

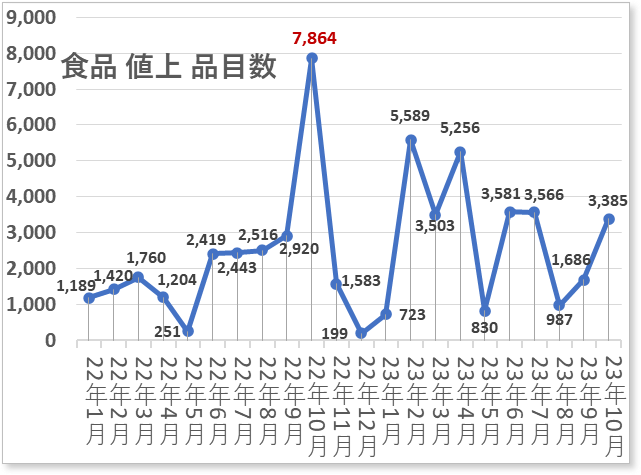

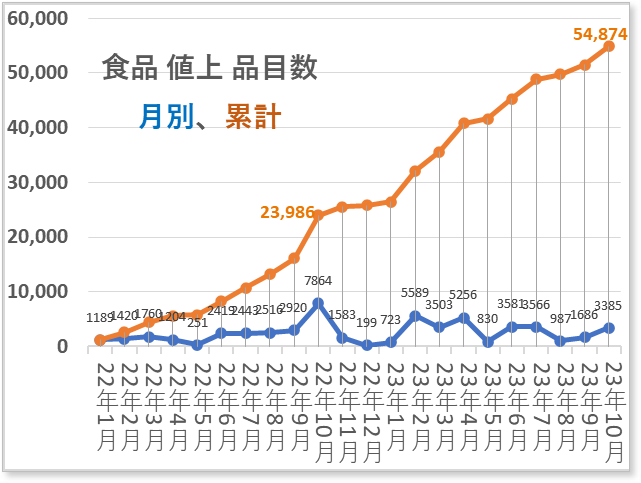

◆「 食品の値上 」 が、強く影響した?

最近は「 食品の 値上げ ラッシュ」 が、続いている。

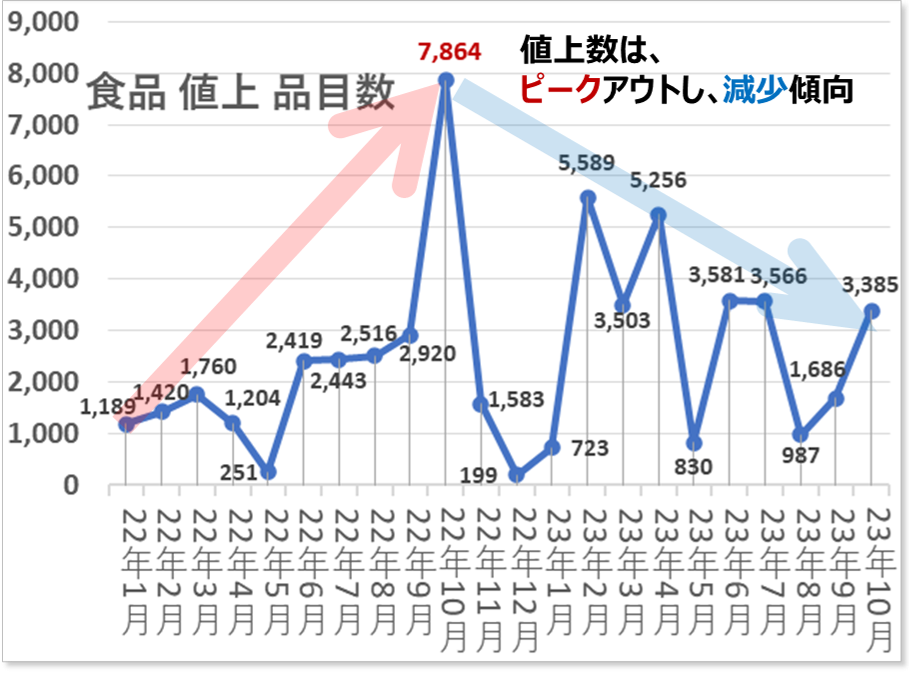

下のグラフは、

毎月の月別の、「 値上食品の 品目数 」 の推移だ。

下のグラフは、上図に、「累計」を加えた図だ。 ※上図2つの出典:

※上図2つの出典:

帝国データバンク|食品主要195社価格改定動向調査|2023年7月

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「 食品値上 」 と 「 CPI指数 」 は、

どの程度、連動するか?

↓

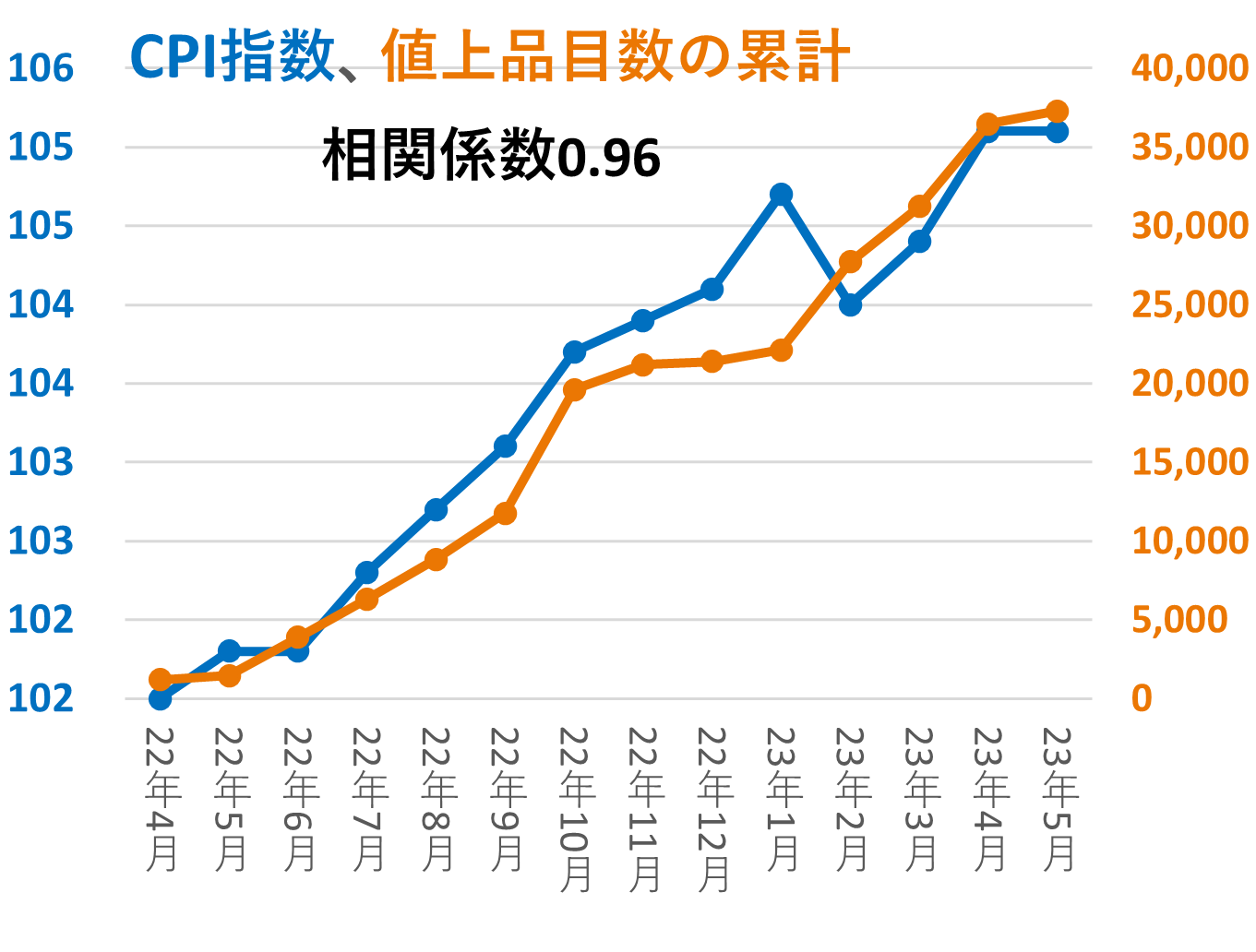

A:下のグラフのように、相関係数は0.96で

相関は、とても高い。

-- 消費者 経済 総研 --

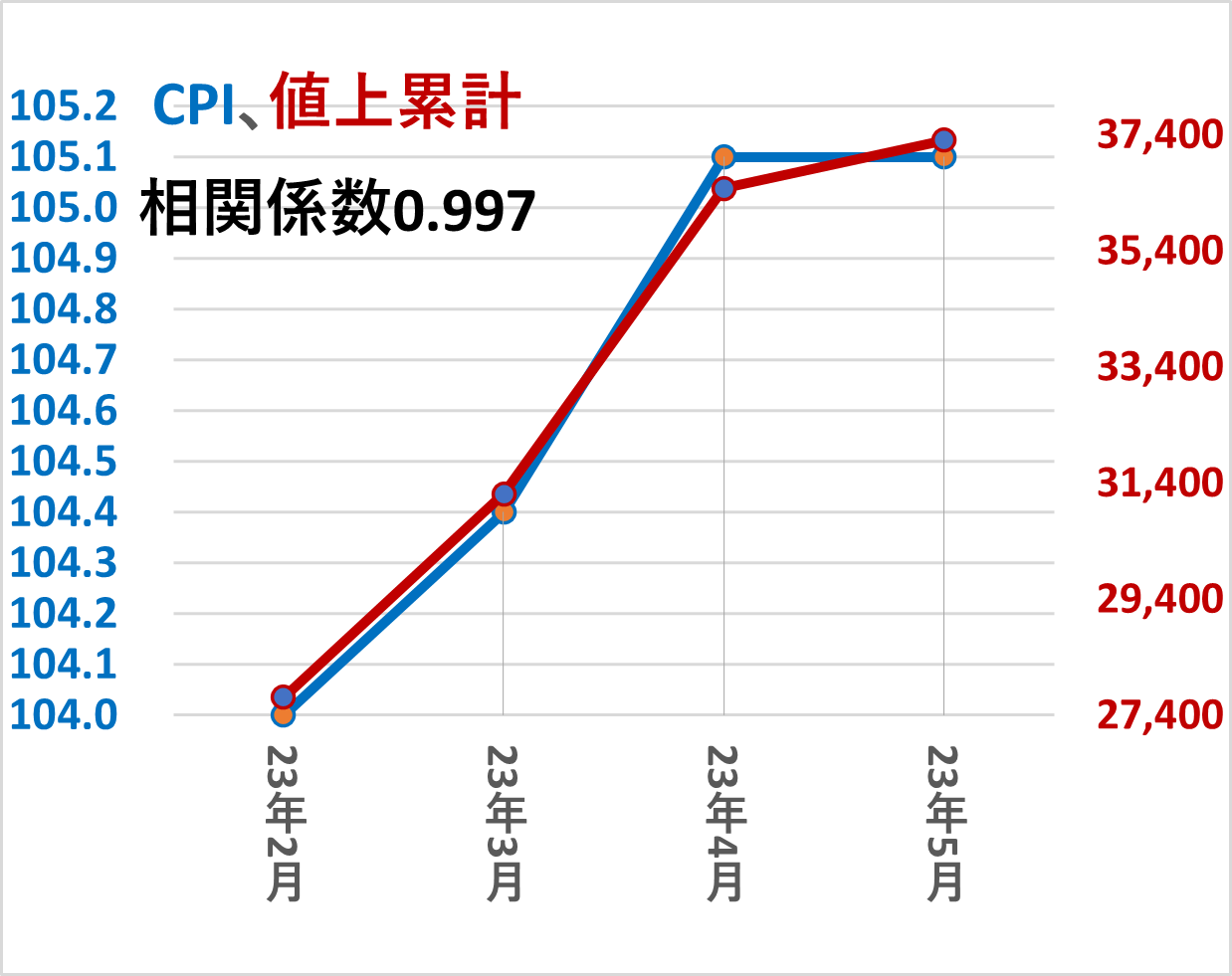

Q:上図は、22年4月からだが、

変化が見られた23年2月からでは、どうか?

↓

A:23年2月~5月では、CPI指数と値上数累計は、

相関係数は、ほぼ1.00で、完全相関に近い。※

※相関係数は、0.99704

-- 消費者 経済 総研 --

Q:ところで、「 CPI 指数 」とは、何か?

↓

A:

前項までは、CPIの推移を、見る際は、

「 前年 同月比 」 のパーセントで、見てきた。

例えば、翌年が、2% 物価上昇し、

翌々年が、前年比 3% 上昇したら、下記の通りだ。

翌年 の CPI 上昇率 : 2%

翌々年のCPI上昇率 : 3%

翌年 の CPI 指数 : 102.00

翌々年のCPI指数 : 105.06 (= 102 × 1.03 )

CPIを発表する総務省は、

基準年の2020年を100として、CPI指数を表す。

-- 消費者 経済 総研 --

◆CPI予測に、値上品目数を

高い相関関係から、

第1に、「値上品目数の累計」から、CPIを予測した。

その後、電気料金等の変動を、加味した。

具体的には、

電気ガス支援の影響や、電力会社の6月の値上げ、

電気代(燃料調整費)の変動予測を加味し、算出した。

▼① 値上の品目数から、CPIを予測

下のグラフのように、

値上数は、22年10月に、ピークアウトした。

23年10月までの値上数の減少推移から、

23年11月~24年3月の月別の値上数を、予測した。

これが、予測の手順の①番目で、

その後、下記②③④の手順で、予測した。

① 値上品目数から、月別のCPIを、予測

↓

② 電気ガス支援の影響を加減

↓

③ 電力会社の23年6月からの値上を、加算

↓

④ 電気代(燃料調整費)の変動予測を加味

( 原油価格から予測 )

-- 消費者 経済 総研 --

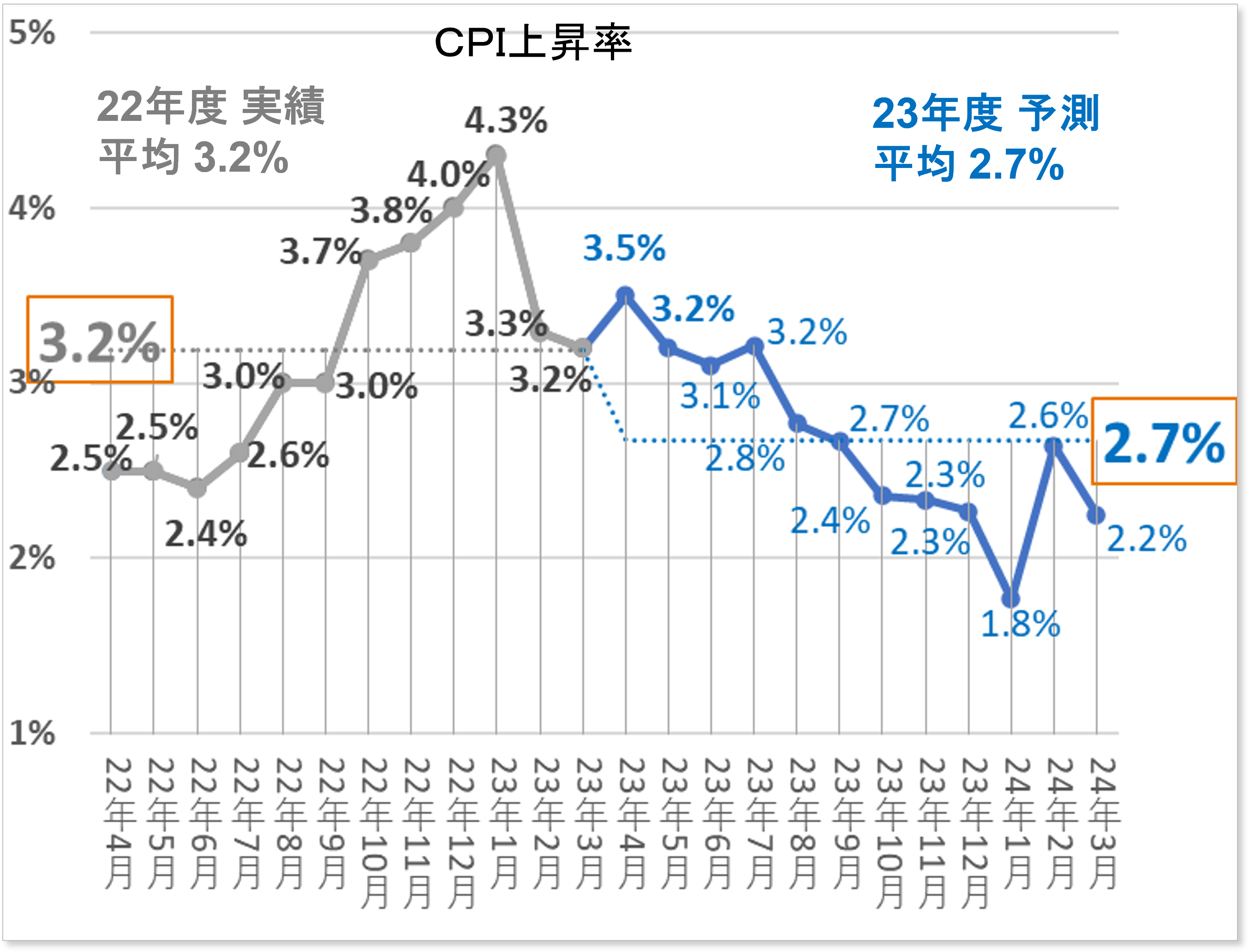

Q:では、①~④で、CPIの予測は、どうか?

↓

A:予測の結果が、下のグラフだ。

22年度のCPI上昇率は、3.2%だった。

23年度のCPI上昇率は、2.7%となった。

但し、 「 電気ガス支援が、24年3月まで継続する 」

との前提での予測だ。

現状では、電気ガス支援は、

23年9月までの予定となっている。

消費者 経済 総研は、電気ガス支援は、

延長される可能性が、高いと見ている。

その理由は後述する。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:では、電気ガス支援が、

予定通り、終了したら、どうなる?

↓

A:下のグラフの赤線のように、なるだろう。

赤線が、電気ガス支援が、終了した場合で、

青線が、電気ガス支援が、継続した場合だ。

緑色の四角い枠は、年度(12ヶ月分)の平均値だ。

支援が打切りになったら、23年度は22年度並みに

物価上昇率が、高くなってしまう。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:CPI上昇率のまとめは?

↓

A:

・22年度 実績 :3.2%

・23年度予測:支援終了:3.1%

・23年度予測:支援継続:2.7%

-- 消費者 経済 総研 --

Q:電気ガス支援は、

延長されると、予測した理由は?

↓

A:

23年度の賃金のベースアップ率は、2.12%だ。

賃金UP率が、2.1%で、物価UP率が3.1%では、

消費者の生活は苦しい。

岸田内閣は、

解散・総選挙を、意識しているとされる。

生活負担を感じされる状況は、避けたいだろう。

※ベア出典:連合|2023春季生活闘争第7回(最終)回答集計結果

- ■関連テーマは?

- 前項までが、CPI上昇率の予測だった。

続いて、関連テーマとして、

「 値上げは、 悪か、善か? 」 を、解説したい。

また「 2023 賃金 予測 」のページもご覧頂きたい。

物価上昇 > 賃金上昇 ならば、苦しいが、

物価上昇 < 賃金上昇 ならば、よい。

前項で、「ベースアップ」の話をしたが、

「ベースアップ」と「定期昇給」の違いも解説中だ。

その関連ページのリンク集が、

本ページの下段に、あるので、ご覧頂きたい。

- ■値上げは、 悪か、善か?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆消費者物価へ、価格転嫁すべき?

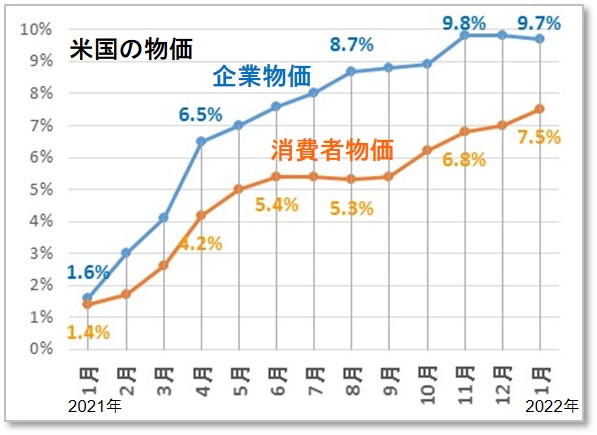

▼米国は、企業物価UP→最終商品価格へ転嫁

日米のインフレへの初期対応を、比較したい

↓

企業物価が、高騰した

↓

米国企業は、最終商品への価格転嫁を、進めた

↓

この価格転嫁は、当然のことである

↓

企業物価には遅行するが、消費者物価も上昇した

↓

-- 消費者 経済 総研 --

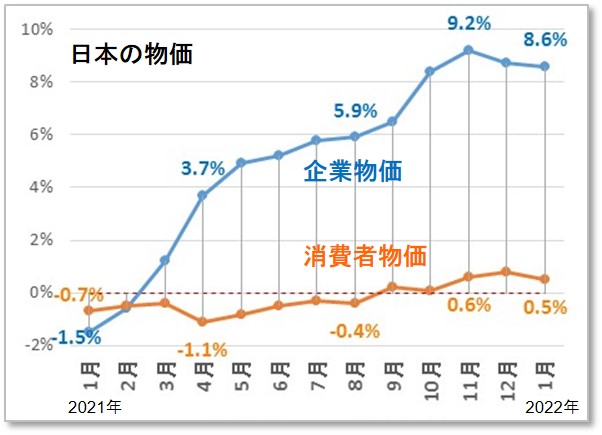

◆日本は、どうした?

企業物価の上昇で、日本の企業は、どうしたか?

↓ ↓

↓

消費者へ売る商品の価格への転嫁は、遅かった

↓

よって消費者物価の上昇率は、小さかった

↓

売値(販売価格) - コスト(原価) = 粗利益 だ

↓

コストUPしたのに、売値が、少ししかUPしない

↓

これでは、企業の粗利益が、減ってしまう

↓

企業の粗利益は、社員の賃金の原資だ

↓

粗利益が減れば、社員の賃金の原資が減る

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本もようやく値上げへ?

高騰した企業物価を消費者物価へ転嫁しないと?

↓

赤字転落する企業も、増えるだろう

↓

値上げを、自社だけ行うと、どうなる?

↓

消費者から、割高と判断され、売上は落ちる

↓

しかし日本も、値上げラッシュを、始めた

↓

他社が値上げなら、自社も値上げとなる

↓

日本は外国よりは遅れて、インフレが進行した

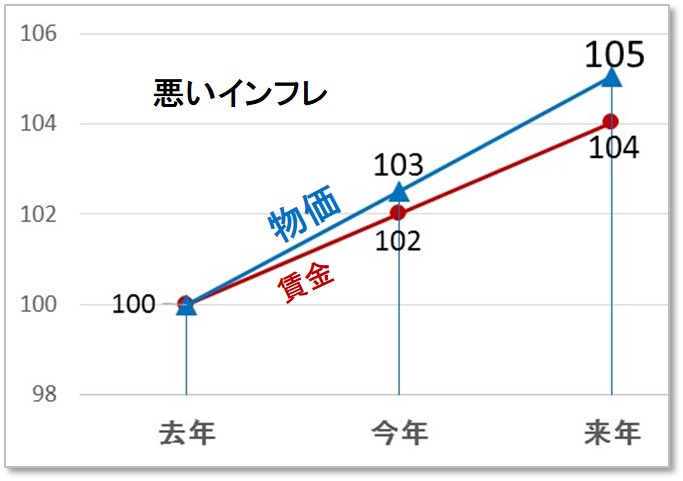

- ■良いインフレか? 悪いインフレか?

- ここまでの話で、最近のインフレは、

「悪いインフレ」だとわかる。

賃金が増えない中での物価上昇は、悪いインフレ

賃金UP >物価UP→ 良いインフレ のイメージ図

↓

物価UP >賃金UP → 悪いインフレのイメージ図

↓

-- 消費者 経済 総研 --

◆価格転嫁が、進まない場合は?

最終商品への価格転嫁が、進まない場合は?

↓

企業の粗利益が、減る

↓

賃金の原資が、減ってしまう

↓

「賃金の減少」を、招きなねない、悪いインフレだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆価格転嫁が、進む場合は?

最終商品への価格転嫁が、進んだ場合は?

↓

最終商品の価格が、上昇

↓

消費者物価が、上昇

↓

賃金が上がらず、物価だけ上がったら?

↓

価格転嫁しても、悪いインフレだ

↓

では、どうすべきなのか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆通常の好景気では?

通常の好景気ならば、企業の売上も利益も、増える

↓

利益が増えれば、賃金も増やせる

↓

賃金が増えたら、消費支出が拡大する

↓

消費拡大で、需要増加となり、物価も適正に上がる

↓

企業は、販売価格・販売数量が上昇で、売上UPだ

↓

プラスが、プラスを生む「好循環」である

↓

プラスの好循環では、

企業の売上・利益も、社員の給料も、物価も、UPだ

↓

この好循環での物価上昇は、良いインフレである

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本の解決策は?

では「プラスの好循環」のためには、どうすべきか?

↓

日本の消費者は、「値上げを許容」するのだ

↓

これで、日本企業の売上と粗利益が、増える

↓

「粗利益」の増加は、「賃金の原資」の増加だ

↓

そして企業は、「賃金をUP」させるのだ

↓

しかし企業は、最終利益を内部留保に、回している

↓

政府が「賃上げを促す税制を、強化」するのだ

↓

これをしなければ、日本だけが、低迷のままだ

これをしないと、悪いインフレのままだ。

消費者も、節約を考えるよりも、

収入を増やす事を、考えるのだ。

節約をすると、回り巡って、

自分たちの収入を、減らしてしまう。

これを経済学では 「 合成の誤謬 」 という。

※合成の誤謬( ごうせいの ごびゅう )とは、

ミクロの視点では、正しいことでも、

それが合成されたマクロの世界では、

必ずしも意図しない結果が生じることを

指す経済学の用語

(※出典:wikipedia)

では、2023年の日本人の年収は、どうなるか?

連載シリーズ・2023年度 経済予測は、

「 年収の予測 」 なども、投稿済みだ。

年収は、月給+残業代+ボーナス+その他の計

物価UP率 と、賃金UP率 は、どっちが、大きいか?

下記の関連ページを、ご覧頂きたい。

- ■関連ページは?

- ◆物価UP率と賃金UP率は、どっちが大きい?

- ◆2023年日本の賃金アップ率,引上げ額の予測

- ◆節約ではなく、収入UPの方法 とは?

- ◆第1部 賃上げ・収入UP方法ベスト10(政策提言)

- ◆インフレ、物価、日銀

- ◆[簡単]インフレ,デフレ,ハイパーインフレとは

◆悪いインフレとは?|日本の値上げの原因理由

◆最近の悪い円安とは?|円安円高のメリットデメリット

◆悪い円安論 は 嘘?|悪い円安,良い円安とは?

◆Vol.1 ウクライナ情勢の日本への間接影響

◆Vol.2 続編 ウクライナ情勢の日本への直接影響

- ◆値上げラッシュ|商品 一覧

- ◆2021年4月からの値上げ・値下げとは?

◆なぜ値上げラッシュ?値上げ食品一覧・原因理由

◆2022年4月から値上げ一覧,原因理由も

◆2022年10月から値上げ一覧,原因理由も

◆2023年2月 値上げ一覧、 値上げ いつまで続く?

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、

消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部

消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。