財政政策の解説 弱い日本経済,停滞の景気を良くするには?成長に必要な政策,問題点の解決策|消費者経済総研

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■連載シリーズ|ニッポン爆上げ作戦

- 【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、

下記の 全3部で、構成

第1部:収 入 爆上げ 作戦

第2部:景 気 爆上げ 作戦

第3部:生産性 爆上げ 作戦

▼第1部は 「 ニッポン賃金収入爆上げ 」

「賃金」のほか、「賃金以外の総収入」も上げる。

賃金・収入UPの 政策 全10選を発表済み

下記ページで、ご覧頂きたい

【 賃上げ 収入 UP 方法 ベスト10 】

▼第2部は 「 ニッポン景気爆上げ 」

日本の「経済全体」 を UPする。

「消費者も、企業も、株主も」 潤う、全体の底上げ。

経済全体をUPし、GDP成長を、高める。

▼第3部は 「 ニッポン 生産性 爆上げ 」

生産性をUPし、ビジネスでの利益をUP

企業の生産性を上げ、企業の利益を上げる。

ビジネス改善の手法を、提言

※第3部は、今後連載予定

-- 消費者 経済 総研 --

◆消費者・働き手も、企業も、株主も?

【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、

企業も、株主も、消費者・働き手も、潤う提言だ。

つまり 「 働き手の 賃金UP 」 だけではない。

企業の 売上UP

↓

企業の 利益UP

↓

働き手の 賃金UP + 株主への配当UP・株価UP

↓

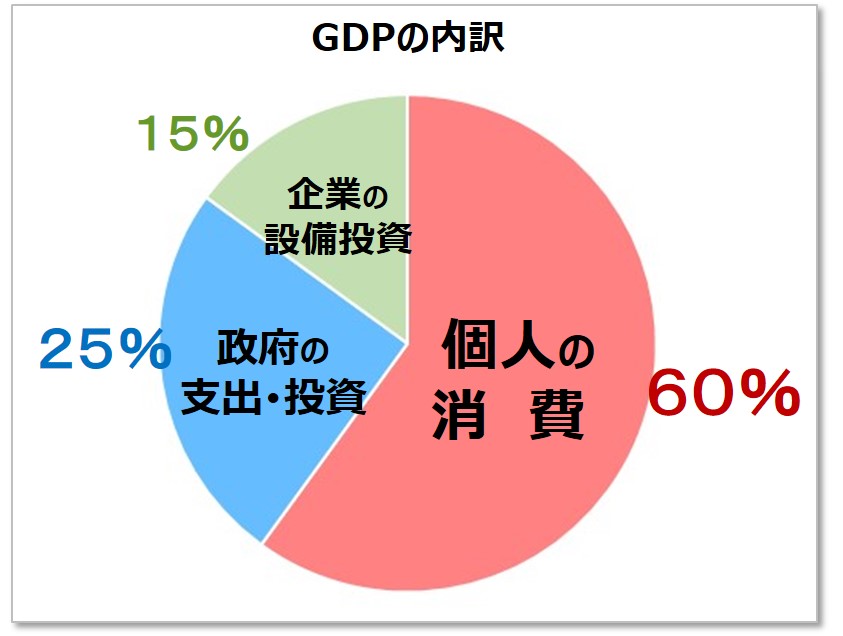

個人消費UP (GDPは、6割が個人消費)

↓

GDPのUP

↓

ニッポン全体がUP

このように、各主体、そして全体が、好循環で、潤う

「ニッポン 爆上げ 作戦」である。

この連載シリーズは、政策提言でもある。

- ■【 爆上 作戦| 景気 編 】

- -- 消費者 経済 総研 --

◆第2部は、景気 UP 編

低成長が続く日本経済

そこで第2部は、景気UP編として、

「GDP拡大・企業売上UP・賃上げ」の政策案を、

消費者 経済 総研が、提言する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「高圧経済」へ向けた 「積極財政」

第2部の1~15回は、「高圧経済」へ向けた

「積極財政」という「財政政策」の強化を提言

▼経済政策の中で、「財政政策」が重要?

[1] 金融政策

[2] 財政政策

[3] 成長戦略

上記の3つが、主な経済政策だ。

「アベノミクスの3本の矢」の3ジャンルでもある。

耳に残るネーミングだから、

アベノミクスは、日本で、よく話題に上がった。

だが、経済政策の上記の 3つのジャンルは、

日本独自ではない。

各国で、この3ジャンルの政策運営が、なされる。

先進国での、共通する経済政策の内容だ。

さて、日本でも、値上げラッシュが、続いた。

日銀総裁の「強制貯蓄・値上許容」の発言もあった。

物価上昇の一因である「円安」も、話題になった。

こうした背景から [1]金融政策 が、話題になる。

しかし金融政策には、変更はない。

変更無いのに、金融政策や日銀の話題が多すぎる。

今の日本で、重要なのは、[2] 財政政策 だ

とても重要なのに、注目度が、低すぎる

連載シリーズ|ニッポン爆上げの第2部は、

「その大変重要な 財政政策」 から、始めた。

-- 消費者 経済 総研 --

- ■その1 なぜ「高圧経済」なのか?

- 2022年 8月 7日に 投稿

Vol.5 (第2部の高圧経済の 1回目)

高圧経済・積極財政 の 内容 と メリット

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 高圧経済 」 の提言 とは?

「 経済の 高圧化 」 で、

GDP拡大、企業売上UP、賃金UPの好循環をつくる。

この好循環の政策を、消費者 経済 総研 が、提言。

具体的には、積極財政で、成長分野等へ投資等だ。

「 高圧経済 」 の 政策を

消費者 経済 総研 が 提言

-- 消費者 経済 総研 --

◆「高圧経済」 で 需要を増やす とは?

「 高圧経済 」 とは、

「 需要の圧力が、高い経済 」 の状態のこと。

一言で言うと、「 需要> 供給 」 の強化 だ。

政策で意図的に、「需要」を、増やすのだ。

「需要> 供給 」 を 強化 する

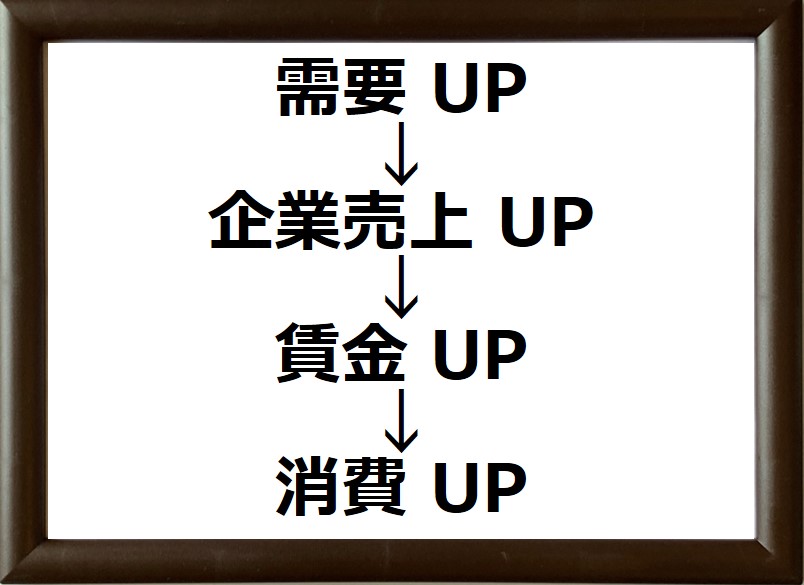

▼プラス が プラスを 生む 好循環?

モノ・サービスへの「需要が、増えたら」、どうなる?

↓

モノ・サービスを、供給する企業は、売上がUPする

↓

企業の売上のほか、利益も、増える

↓

利益が増えれば、「賃金UP」の余地が、増える

↓

賃金がUPすれば、消費者に、余裕が生まれる

↓

余裕ができた消費者は、消費を増やす

↓

消費が増えれば、企業の売上は、さらに増加する

↓

企業の売上UPが続けば、さらに賃金UPできる

↓

さらに余裕ができた消費者は、更に消費を増やす

↓

こうして「増加→増加が続く 好循環」が、できる

需要UP → 企業売上UP

→ 賃金UP → 消費UP

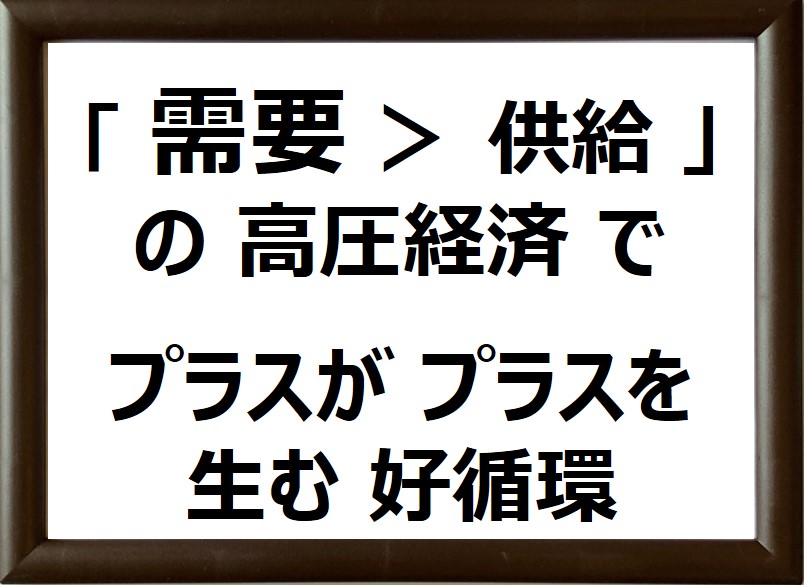

「需要> 供給 」 の高圧経済で

プラスが プラスを 生む 好循環へ

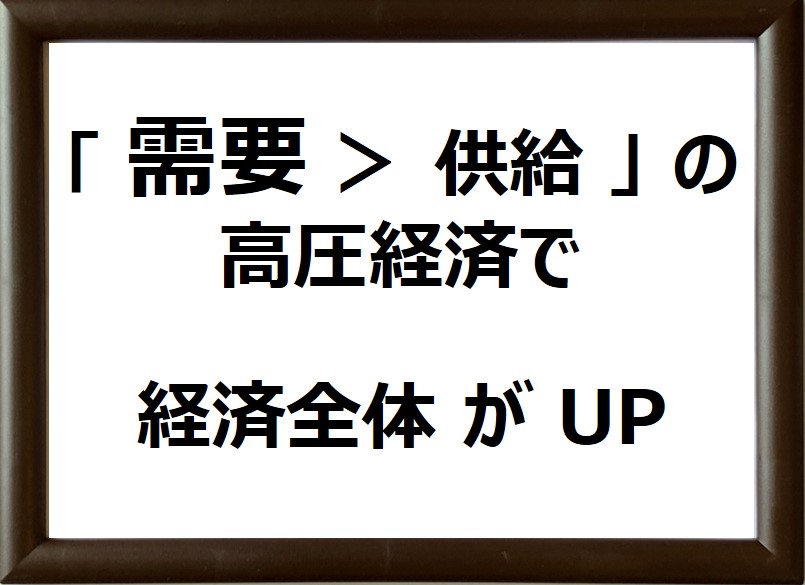

▼GDPは、どうなる?

前述の好循環で、「需要UP → 消費UP」があった

↓

個人消費は、GDPの約6割を、しめる

↓

つまり、GDPのメイン・エンジンは、個人消費だ

↓

「消費」が増加すれば、「GDP」も拡大する

↓

賃金UP、企業売上UP、さらに GDPのUP へ

↓

こうして、経済全体が、UPする

「需要> 供給 」 の高圧経済で

経済全体 が UP

-- 消費者 経済 総研 --

◆現状 と 課題 は?

「 供給 >需要」 が

日本の課題?

日本の「需給」 の現状は、どうか?

↓

残念だが、「需要>供給」 ではなく 「供給>需要」だ

↓

需要が弱いのが、日本の課題なのだ

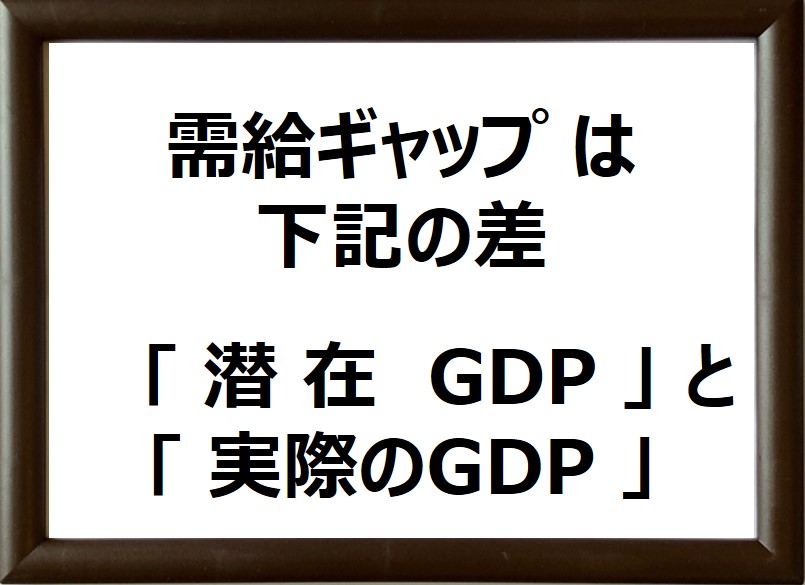

▼需給ギャップとは?

需給ギャップは 、

潜在GDPと 実際のGDP の差?

「需給ギャップ」とは、何か?

↓

需給ギャップは、「GDPギャップ」とも言われる

↓

需給ギャップとは、「潜在GDP」-「実際のGDP」だ

▼「潜在GDP」とは、何か?

↓

潜在的に持っている供給能力でのGDPのことだ。

↓

わかりにくいが、具体的には、どういうことか?

▼「潜在GDP」 の 具体的な 内容は?

・働き手が、フルに仕事に、参加する

・工場などの機械・設備が、フル稼働する

「 潜在GDP 」 は、

フル稼働で、生産・供給された場合のGDPの規模だ

▼需給ギャップは、マイナス?

需給ギャップ(潜在GDP-実際のGDP)は、いくらか?

↓

最近は、20兆円前後のマイナスで、推移している。

↓

潜在GDPと、実際のGDPは、どのくらいの金額か?

↓

時期によって、値は異なるが、概数は下記の通りだ

↓

潜在GDP558兆 -GDP537兆 = 需給ギャップ 21兆

↓

558兆円も供給できるが、需要が537兆円しかない

↓

「供給」よりも、「需要」が、21兆円分、弱いのだ

↓

マイナスの需給ギャップが、日本経済の課題だ

マイナスの 需給ギャップが、

日本経済の 課題

▼需給ギャップ 21兆円の 計算は?

2021年のGDPギャップ(-3.7%) ※1 と、

2021年の実質GDPから、潜在GDPを算出

GDPギャップ=(実際GDP-潜在GDP)/潜在GDP ※2

(単位:10億円、GDPは実質GDPベース)

実際GDP:536,771、潜在GDP:557,394

実際GDP - 潜在GDP = -20,624

※1出典: 月例経済報告|内閣府|

GDPギャップ、潜在成長率(令和4年6月24日更新)

※2出典:内閣府|GDPギャップ/潜在GDPの改定について

▼需要が弱いのは、民間部門か?

「民間部門」 と 「政府部門」を、見ていく

↓

「民間部門」の経済活動の主体は、どこか?

↓

「家計」 と 「企業」 だ。

↓

民間部門(①家計、③企業)、②政府の3つに別ける

↓

家計、企業、政府の 「3件の経済規模」は、どうか?

↓

GDPの中身・内訳で、見てみよう

↓

下記が、近年のGDPの内訳の概数だ

[1] 約 60% : 個人の消費 (家計部門)

[2] 約 25% : 政府の支出・投資 (政府部門)

[3] 約 15% : 企業の設備投資 (企業部門)

[1]+[2] (個人消費+企業投資)が、

日本の民間部門の需要だ

この民間需要は、いまだ、弱さがみられる。

民間(家計、企業)と、政府では、

民間部門の需要が、弱い

▼GDPの 政府部門の 詳細は?

※本稿では、「政府の支出」+「政府の投資」を、

「政府支出」と、略している箇所がある。

GDP統計では、政府部門に、下記の項目がある。

① 政府 最終 消費支出

② 公的 固定資本 形成

③ 公的 在庫変動

本稿では、下記の略称としている。

①を、政府の支出

②を、政府の投資

② (政府の投資) の具体例は、

道路やダム建設などの公共投資・公共事業だ。

① (政府の支出) の わかりやすい具体例は、

〇〇ポイント付与、〇〇補助金などだ。

① (政府の支出) は、他にも様々あるが、

「公共投資以外の政府の出費」と考えた方が早い。

③(公的 在庫変動)は、調整項目であるし、

数値も小さいので、ここでは深入りしないでよい。

※参考文献: Kobe University Repository : Kernel|

近年の政府最終消費支出の動向と民間消費

▼政府の 支出と投資の 大きさは?

政府部門の支出の規模は、

2021年GDP(名目542兆円)を、100%とした場合、

① 政府 最終 消費支出: 21% (116兆円)

② 公的 固定資本 形成: 6% ( 30兆円)

(③の公的在庫変動は、ゼロに近い)

2021年の ①+②は、27%( 21% + 6% )だ。

2019年までの①+②は、25%の年が、多かった。

2020年からコロナ禍で、民間部門が低迷した。

よって民間部門の割合が落ち、

政府部門の割合が、25%→27%へ、上がった。

-- 消費者 経済 総研 --

◆課題への解決策 とは?

▼政府支出UPで、高圧経済へ?

現状の日本は、「 供給 > 低い需要 」 だった

↓

つまり、日本経済は 「低圧状態」 なのだ

↓

「低圧経済」→「高圧経済」 にするには、どうする?

↓

「政府部門の支出・投資」で、高圧にするのだ

▼言葉を変えて、わかりやすく解説する

現状は、民間部門の需要(個人消費+企業投資)が弱い

↓

「 供給 > 需要 」で、需要が20兆円不足している

↓

需要不足の解消には、どうするか?

↓

不足分を 「政府の支出の拡大」 で、埋めるのだ

需要不足を、

政府の支出の拡大で、埋める

▼積極財政とは?

「積極財政」とは、

政府が積極的に、財政支出を、増やすこと。

↓

前項で、「政府支出の拡大」を、述べた

↓

政府が多くのお金を使って、景気拡大させるのだ

↓

不足している需要に、政府の需要を加えるのだ

積極財政で、高圧経済へ

▼「積極財政」の具体例は?

国の予算で「公共事業」などを行っている

↓

その1つの例が、インフラを強靭化する工事だ

↓

防災水準が向上する他、お金が政府→民間へ移動

↓

受託企業の売上や、その社員の給料が、増える

↓

その企業は、仕入先への発注額が、増える

↓

その仕入先企業の、売上・社員の給料が、増える

↓

各社の社員は、増えた給料で、個人消費を増やす

↓

広く世の中へ、経済効果が、循環し広がる

↓

公共事業の対象は、ダムや博物館などか?

↓

コンクリートや、ハコモノが、連想されてしまう

↓

賢い支出(ワイズ・スペンディング)が、必須だ

↓

下記の内容が、その例だ。

▼未来投資

脱炭素化、デジタル化など への 投資

▼人の投資

教育、福祉など

▼クールジャパン等

外人向け観光、アニメ等のカルチャー、和食等

▼防災、経済の安全保障

豪雨被害を救う「防災・強靭化の工事」

半導体、蓄電池など

未来づくり への投資や、

成長分野 への投資を 強化

▼政府支出の増大で、プラスの好循環へ?

既述の通り、需要が20兆円も、不足している

↓

政府が、20兆円を、超える支出をする

↓

これで需要不足を、埋めることができる

↓

政府から事業を、受託する企業は、売上がUPする

↓

企業売上が増えれば、同社の社員の給料が増える

↓

また、その企業は、取引先への発注額が、増える

↓

その取引先の企業の売上や、社員の給料が増える

↓

その社員は、増えた給料で、個人消費を増やす

↓

消費が増えれば、企業の売上は、さらに増加する

↓

企業の売上UPが続けば、さらに賃金UPできる

↓

さらに余裕ができた消費者は、更に消費を増やす

↓

個人消費は、GDPの約6割を、しめる

↓

GDPのメイン・エンジンは、個人消費だ

↓

「消費」が増加すれば、「GDP」も拡大する

↓

賃金UP、企業売上UP、さらに GDPのUP へ

↓

広く世の中へ、経済効果が、循環し広がる

↓

こうして「増加→増加が続く 好循環」が、できる

プラスがプラスを 生む 好循環 へ

政府の積極財政で、「 需要 > 供給 」へ

そして高圧経済で、経済全体が、UPする

-- 消費者 経済 総研 --

◆財政政策は、重要?

物価上昇の一因である「円安」が、話題になった。

こうした背景から [1]金融政策が、話題になった。

しかし金融政策には、変更はない。

変更無いのに、金融政策や日銀の話題が多すぎる。

今の日本で、重要なのは、[2] 財政政策 だ

とても重要なのに、注目度が、低すぎる

連載シリーズ|ニッポン爆上げの第2部は、

「その大変重要な 財政政策」 から、始めた。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「高圧経済」 の 「デメリット」は?

本ページで、「高圧経済」のメリットを解説した。

メリットが、あっても、

デメリットの方が、大きければ、無意味だ。

デメリットは、次回号の続編で、解説する

-- 消費者 経済 総研 --

◆「高圧経済」 の 「財源」は?

「高圧経済」政策は、政府の支出を大幅に増やす。

では、政府の支出の「財源」は、どうなるのか?

「 財源 」 は、次回号の続編で、解説する

- ■関連ページは?

- ▼今回の第2部は 「 ニッポン 景気 爆上げ 」

▼前回の第1部は 「 ニッポン 賃金収入 爆上げ 」

「賃金」のほか、「賃金以外の総収入」も上げる

賃金・収入UPの 政策 全10選を、発表済み

下記ページで、ご覧頂きたい

【 賃上げ 収入 UP 方法 ベスト10 】

- ■「高圧経済」 政策 その2

- 2022年 8月 12日(金)に 新規投稿

Vol.6 (第2部の高圧経済の 2回目)

高圧経済・積極財政の 財源とデメリット

「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ作戦」の6回目は、

「高圧経済」の「その2」である。

前回は「高圧経済」の政策内容・メリットを述べた。

今回は、高圧経済の「財源」と「デメリット」だ。

まず先に、「前回号の概略」を、簡単に掲載する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 高圧経済 」 の政策 とは?(概略 振り返り)

前回号の高圧経済の政策を、簡単に振り返る

↓

日本には、21兆円の需要不足がある

↓

政府の支出を増やして、その需要不足を埋める

↓

つまり 「 積極財政 」 の強化 である

↓

積極財政によって、需要の圧力が強い経済にする

↓

需要の増大で、企業の売上は増え、企業が潤う

↓

賃金UPの余地が、拡大する

↓

個人消費も拡大し、GDPも拡大する

↓

こうしてプラスがプラスを生む好循環の経済に

↓

以上が概略だ。 詳細は「なぜ高圧経済なのか」参照

-- 消費者 経済 総研 --

◆財源は、増税か?

「高圧経済」のために、「積極財政」が必要だった

↓

積極財政で、政府の支出が、増える

↓

政府支出の増加の際の、財源は、何か?

↓

「 増税」 または 「 国の借金の増加 」 である

-- 消費者 経済 総研 --

◆財源が 「増税」 なら、どうなる?

「増税」を実行したら、日本は、どうなる?

↓

法人税の増税は、企業へ、ダメージになる

↓

消費税の増税は、消費者へ、ダメージになる

↓

所得税の増税は、働き手へ、ダメージになる

↓

高圧経済の政策は、各主体を潤すのが目的だった

↓

消費者・働き手も企業も、潤う好循環が、目的だった

↓

増税は、この「好循環作戦」を、台無しにする

財源が、増税では、台無しになる

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 行って 来い 」 になる?

民間から集めた税金で、民間へ支出したら?

「 行って 来い 」 になる?

「 財源が 増税 」では、次の課題もある

↓

日本の需要の不足額は、21兆円だった

↓

政府が、21兆円を支出して、不足分を埋める

↓

21兆円の財源が「増税」の場合の流れを、見ていく

↓

政府が、民間から21兆円を、税金として徴収する

↓

つまり、21兆円が、民間部門から、政府部門へ移る

↓

増税で得たその21兆円は、どうなるか?

↓

政府が、その21兆円を、公共事業等で支出する

↓

よって、21兆円が、政府部門から、民間部門へ移る

↓

民間から徴税した21兆円は、民間へ戻るのだ

↓

つまり 「行って 来い」 に、なってしまう

21兆円増税:民間 → 21兆円 → 政府へ移動

21兆円支出:政府 → 21兆円 → 民間へ移動

-- 消費者 経済 総研 --

◆財源が 「増税」では、意味なし?

需要不足の21兆円を、政府が支出して埋める

↓

これで、需給ギャップ(GDPギャップ)は、解消か?

↓

違う。 需給ギャップは、残ってしまう

↓

民間部門の需要が、「増税で、21兆円 減る」からだ

↓

「 消費税や所得税 」 での増税の場合は、どうか?

↓

消費者の財布からは、21兆円が、減る

↓

個人消費の需要の原資が、21兆円減るのだ

↓

増税方式では、「高圧経済」は、実現しない。

↓

「 行って 来い 」 になり、プラス・マイナス ゼロだ

増税したら、民間部門のお金が、減る

民間のお金が、減れば、民間の需要が、減る

-- 消費者 経済 総研 --

◆「徴税+政府支出」で、今まで 低迷?

「 財源が徴税+政府支出 」 なら、どうか?

↓

乗数効果※が、効果的に、機能すればよい

↓

しかし日本の経済が、低迷しているという事は?

↓

「今までの徴税→政府投資」は、効果が薄い証拠だ

「 徴税 → 政府投資が、上出来 」ならば、

日本の経済は、低迷していない

※乗数効果とは

1兆円の公共投資を、実施した場合、

仮に、乗数の値が 「1.2」ならば、

名目GDPは、1.2兆円 増加 することになる。

政府の投資額 1兆円 × 1.2 = 経済効果1.2兆円

※参考:Wikipedia|乗数効果

-- 消費者 経済 総研 --

◆増税以外の 解決策は?

▼増税せず、財政赤字 でよい?

前項の通り、「財源が増税」では、効果が疑問だ

↓

では、「増税なし」なら、どうなる?

↓

政府支出は増えるから、財政赤字が増える。

↓

財政赤字が増えると、どうなるか?

↓

国の借金が、さらに増える

財政の赤字は、国の借金を、増やす?

増税ではなく、借金増加が、財源?

▼国の借金は、問題ではない?

では、国の借金の増加は、問題か?

↓

国の借金は、問題ではない

↓

国の「借金は悪」ではないのだ

政府の 支出の増加の 財源は、

増税ではなく、借金(国債)でよい

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、借金大国 ではない?

わかりやすい理解のため

1人2役の対話方式を、交えながら解説していく

▼日本は、資産大国?

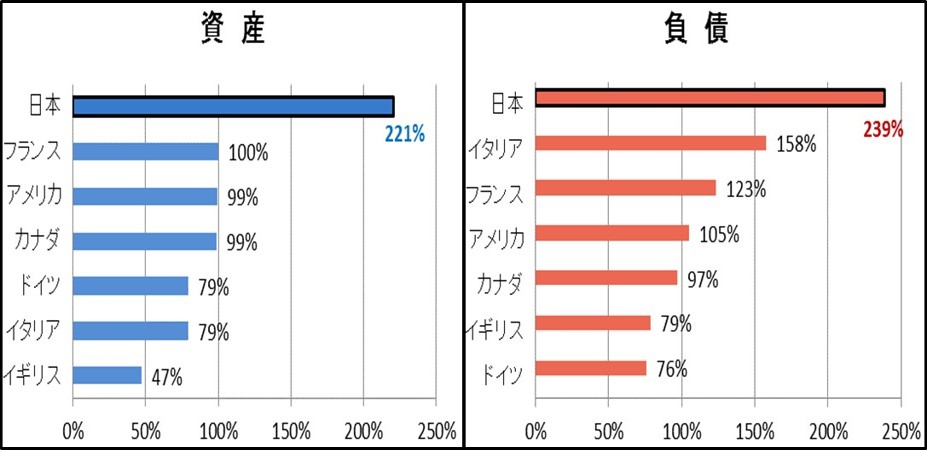

日本は「世界1の借金大国」と、言われるが、嘘か?

↓

それは、嘘だ。 日本は、借金大国 ではない

↓

日本は、「資産大国」でもあるからだ

↓ 上の「負債」から「資産」を引いた「純負債」では?

上の「負債」から「資産」を引いた「純負債」では?※%の値は、対GDP比

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典:IMF| Fiscal Monitor Managing Public Wealth, October 2018

↓

G7(先進七か国)の平均よりも、日本は少ない

↓

G7では、日本は、借金に関し、優等生の側にいる

↓ 借金つまり「負債の部」だけ見ても、しょうがない

借金つまり「負債の部」だけ見ても、しょうがない※%の値は、対GDP比

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典:IMF| Fiscal Monitor Managing Public Wealth, October 2018

↓

財産つまり「資産の部」を、見る必要がある

↓

日本は 「 資産大国 」 でもあるのだ

↓

企業人の多くが、貸借対照表を、知っているはずだ

↓

学生でも、理解できる内容だ

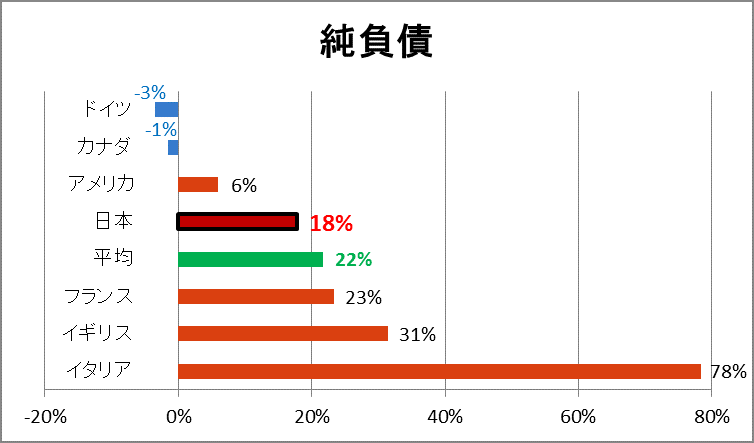

▼民間企業の貸借対照表(バランスシート)は?

日本を代表する民間企業に、トヨタ自動車がある

↓

トヨタ自動車の負債の額は、41兆円もある

1つの企業群だけで、41兆円の負債は、問題か?

↓

何ら問題ではない。 資産が68兆円もある ※金額は連結決算

※金額は連結決算

※出典:トヨタ自動車|2022年3月期 決算要旨|7p-8p

バランスシートの右側だけ見ても、しょうがない

↓

左の資産の部と、右の負債の部の、両方見るのだ

右の負債だけ 見ても、意味なし

左の資産も見て、左右の両方を、見るのだ

▼今後の 借金増加も ok?

わかりやすい理解のため

1人2役の対話方式を、交えながら解説していく

日本が、「借金大国ではない」 ことは、理解した

↓

だが、今後の政府支出の増加で、借金がまた増える

↓

今後の、さらなる借金の増加は、NGか?

↓

今後の借金の増加も、問題ない

↓

国の借金の最大の相手は、「身内の日銀」だからだ

国の借金の 最大相手は、

「 身内の日銀 」 だから、問題ない

▼身内の借金は、他人は、関係ない?

例として、家庭内のケースで、考えてみる

↓

母親に、息子が、マッサージをした

↓

お礼に、小遣いとして千円を、母から息子に払う

↓

千円が、「後払い」なら、どうなる?

↓

息子は千円を貸し、母は千円を借金した事になる

↓

貸し・借りが、発生したが、家庭全体では、どうか?

↓

家計の資産・負債の合計は、増加も減少もしない。

↓

「身内の貸し借り」では、家計は破綻しない

「身内の 親子の 貸し借り 」 では、

家計は、破綻しない

▼身内ではなく、他人の場合は?

家庭内の親子の貸し・借りは、他人には、関係ない

↓

他人である外部のマッサージ師の場合は、どうか?

↓

外部のマッサージ師が来て、施術をした場合は?

↓

当然に、代金の支払い義務がある

↓

身内での貸し・借りが、問題なくても、

他人への支払義務は、チャラにできない

↓

アルゼンチンやギリシャの借金問題は?

↓

2つの国は、外国からの借金が、返せなかった

↓

よって、問題になった

↓

日本政府の身内(日銀)からの借金の分は、問題ない

アルゼンチン や ギリシャは、

身内ではなく、

他人である外国から、借金で問題

▼日銀の親会社は、日本政府?

そもそも「日銀」は、会社か? 役所か?

↓

日銀は「会社」である。しかも上場している会社だ

↓

日銀の筆頭株主は、日本政府だ※

↓

日銀の株の過半(55%)を、政府が保有する※

↓

政府が親会社で、日銀が子会社 という関係だ

↓

日銀は、プライム市場に、上場している※

↓

つまり普通の人も、日銀の株を、買えるのだ。

↓

結局は、買わなかったが、筆者(松田)は、

日銀の株(出資証券)の購入を、検討した事もあった

※日銀の場合、正確な名称は「株式」ではなく「出資証券」

※筆頭株主は、筆頭口主のこと

※以前はジャスダックで、22年度からは、プライム市場

※日銀は株式会社ではなく「認可法人」であり、

通常の株式会社とは異なる部分がある

日銀・政府の関係を、より知りたい場合は、

本ページ下段記載のリンク先を、参照頂きたい

日銀は、政府の 子会社

日本政府は、日銀の 親会社

▼まだ、理解不充分?

ここまで、国の借金は「問題なさそう」とわかった

↓

しかしまだ、ぼんやりとした理解に、とどまる

↓

日銀・政府の関係、他人・身内の借金など、

もう少し、納得したいが、詳しい解説は、あるか?

↓

本ページでは、字数の関係で、部分的な解説のみだ

↓

より詳しい解説は、別ページに特集してある

↓

本ページの下段のリンク先から、読んで頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

◆財源は、借金でよいか?

高圧経済の財源は、借金で、よさそうだな?

↓

そうだ。 借金の増加でよい

↓

借金で政府予算を増やして、民間へ発注だな?

↓

そうだ。 民間企業の受注つまり売上が、増える

↓

企業の売上UP、社員の賃金UP、景気UPだな?

↓

そうだ。 冒頭に既述の通り、好循環になるのだ

↓

政府の借金で、民間部門のお金の量が増えるのだ

政府の借金の 増加で、

民間のお金が、増える

-- 消費者 経済 総研 --

◆借金増加の デメリットは?

▼過剰なインフレならば、デメリットか?

「財源は、増税より、借金が良い」 のは、わかった

↓

一方で、デメリットの有無も、知りたい

↓

借金増加で、民間部門のマネーの量が、増えるか?

↓

そうだ。 増える

↓

「民間部門のお金が増える」ことのデメリットは?

↓

インフレ圧力だ

↓

「お金が増えると、インフレ」の仕組みは、何か?

↓

わかりやすい解説を、別ページに掲載してある

↓

本ページの下段のリンク先から、読んで頂きたい

高圧経済で、マネーの量が、増える

そのデメリットは、インフレ圧力?

▼悪性インフレの 心配ない ?

22年は、日本も、物価が上がったが、大丈夫か?

↓

大丈夫だ。 日本は、まだ「デフレ脱却は未完」だ

↓

最近の日本の物価高は、一時的なのだ

↓

なぜ、一時的なのか?

↓

天候不良、コロナ、戦争が、原因だからだ

インフレは、一時的

日本は、デフレ脱却未完

▼円安は、ピークアウト したか?

物価上昇は一時的な原因(天候、コロナ、戦争)と理解した

↓

だが「円安」でも、輸入価格UPで、物価上昇になる

↓

「 円安で 物価高 」 は、続くか?

↓

円安は、ピークアウトしたので、懸念は減少した

↓

なぜ、円安は、落ち着いたのか?

↓

米国景気が失速し、景気後退の懸念があるからだ

↓

景気後退(リセッション) 懸念とは、具体的には?

↓

米国のGDPは、2期連続マイナスに、なったのだ

↓

よって、ドルが強いドル高のトレンドは、終わった

↓

ドル高が終わったことは、円安も終わったのだ

円安は、既に ピークアウト

▼インフレは、日本に好都合?

日本は、「デフレ脱却 未完」なのは、理解した

↓

デフレ脱却が未完なら、インフレ圧力は、良いか?

↓

そうだ。 インフレ圧力は、逆に好都合なのだ

↓

「低迷→離陸→好循環」 になるまで、高圧をかける

↓

これが、高圧経済である

↓

望まぬインフレになる迄、政府支出を続けられる

↓

「望まぬインフレが 続く」 のは、当分先の話だ

↓

では、どの程度のインフレまで、続けるのか?

↓

少なくとも物価上昇が、安定的に「2%」になる迄だ

↓

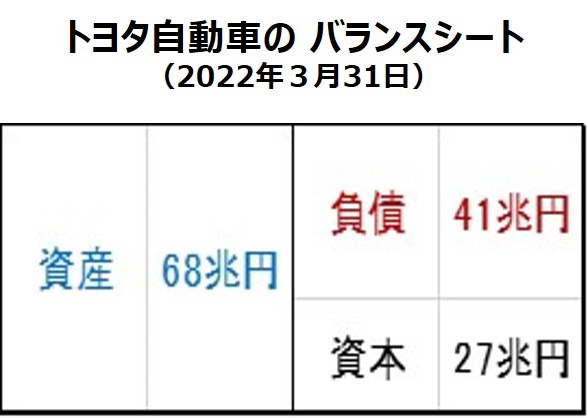

2022年6月は、2.4%の物価上昇になった

↓

既に、2%を超えたが、どうなのか?

↓

2.4%は、原油や食品の 一時的な高騰を、含む

↓

既述の通り、「悪天候、コロナ、戦争」で、高騰した

↓

その一時的な要因を除くと、まだ低い物価水準だ

↓

「食料とエネルギー」 を除くと、下図の通り、低い

↓ ※出典:政府統計の総合窓口|

※出典:政府統計の総合窓口|

消費者物価指数2020年基準消費者物価指数 2022年6月

↓

2022年4月から、プラスになった理由は、何か?

↓

菅 前首相による 「携帯料金の引下げ」 の変動だ

↓

2021年4月から、その効果で、物価は下落した

↓

そこから、12か月が経過した月が、2022年4月だ

↓

2022年4月に、その下駄(水準下落)が、剥落した

↓

22年4月の「プラス化」は、インフレ圧力ではない

↓

携帯料金の下駄(水準下落)が、剥落しただけだ

日本は、デフレ脱却 未完 のまま

▼2%の 物価目標 とは?

「2%目標」をよく聞くが、なぜ、「2%」なのか?

↓

1%や、3%では、駄目なのか?

↓

「目標は、2%である理由」を、別頁に掲載してある

↓

本ページの下段のリンク先から、読んで頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本で 借金が批判される 理由 とは?

なぜ、財政赤字と借金は、日本で批判されるのか?

↓

下記のいずれかだ

[1] そう言った方が、自分が、得をする

[2] そう言わざるを 得ない立場にある

[3] 単純に 情報不足

[3]は、知識の習得で解消する。

[1]と[2]は、ポジショントーク だ。

消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、

特定政党の支援を、する立場でもない。

つまり、当方のポジションは、ニュートラルだ。

「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。

※なお「ポジショントークは直ちにNG」

というわけではない。

借金ダメと言う人は、「だいぶ減った」と感じる。

知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。

筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部

に入学以来、経済を研究している。

しかし本稿は、経済学の知識なしでも

わかるような簡単解説としている。

日本の借金の解説では、筆者の解説は、

「とことん わかりやすい」と思っている。

下段の 「リンク集」 から、

そのわかりやすい解説を、ご覧頂きたい

「日本は、借金大国」は、嘘

▼海外も 日本も 変化?

諸外国は、「 財政赤字 も 借金増加 も 」 容認だ

↓

日本も2019年から急速に、借金容認へ動き始めた

↓

野党では、国民民主も、れいわ新選組も、容認派だ

↓

そしてついに20年から、自民党も容認へ動き出す

↓

野党だけでなく、なぜ自民党までもが借金容認か?

↓

続編の次回号で、徹底解説する

外国は、財政赤字 も 借金増加 も 容認

日本も、2019年から、借金容認へ

-- 消費者 経済 総研 --

◆次回号は?

次回号の 「 自民党も 急速に 変化!? 」 とは?

ついに自民党も、2020年に、〇〇が 発足

続いて 2021年には、◇◇が 設立

翌2022年には、□□が 消滅した

そのきっかけは、令和元年(2019)の●●だった?

-- 消費者 経済 総研 --

◆リンク集

本ページで登場したリンク先での詳細解説

下記の過去号を、ご覧頂きたい。

▼「お金が増えると、インフレ」の仕組み とは?

【簡単】インフレ|ミカンの例で、簡単3分解説

▼日本 借金大国 嘘

日本 借金大国 嘘 Vol.1 バランスシート 編

▼政府と日銀の詳細は

日本 借金大国 嘘 Vol.2 日銀・政府 編

▼2%目標 なのは なぜか?

なぜ、2%なのか?

- ■「高圧経済」 政策 その3

- 2022年 8月 20日 (土) に 投稿

Vol.7 (第2部の高圧経済の 3回目)

海外も、自民党 も 野党も、借金を肯定へ

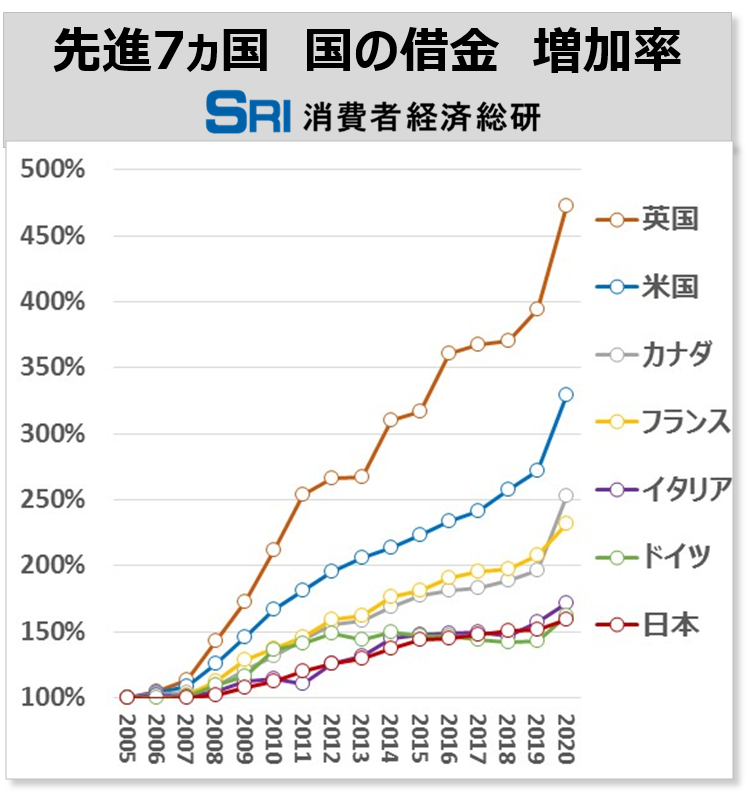

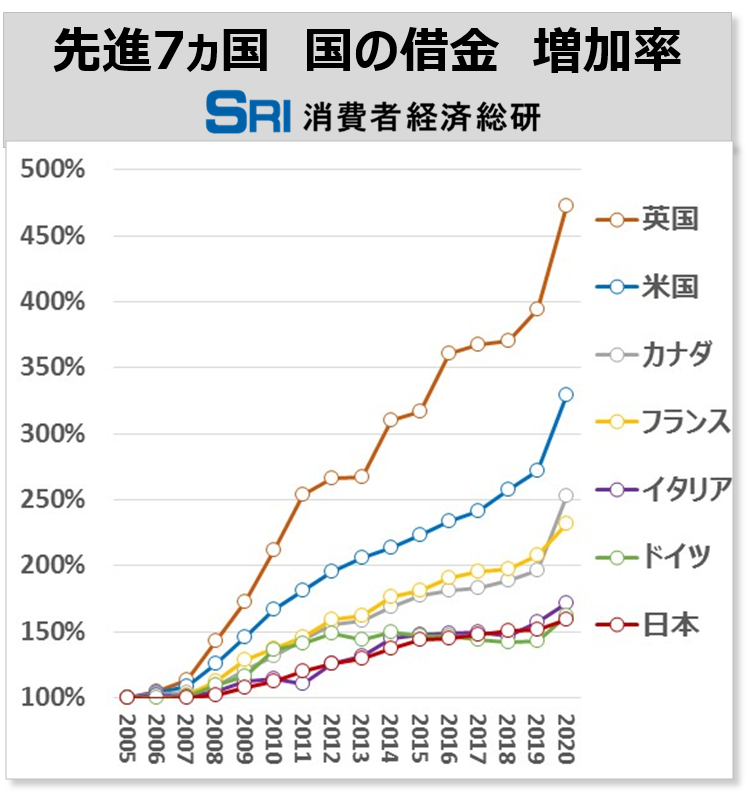

・外国は、借金を大幅に、増加

・外国は、日本よりも、借金増加した

・下記↓の通り、日本の 借金増加は少ない

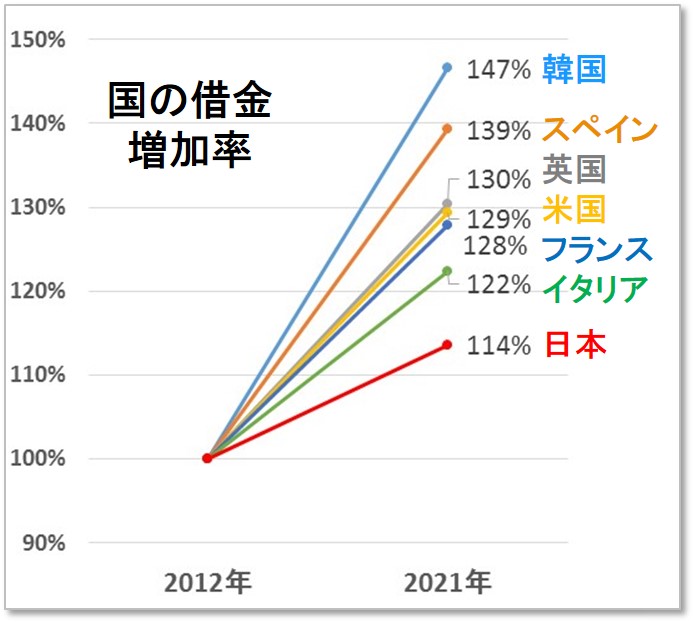

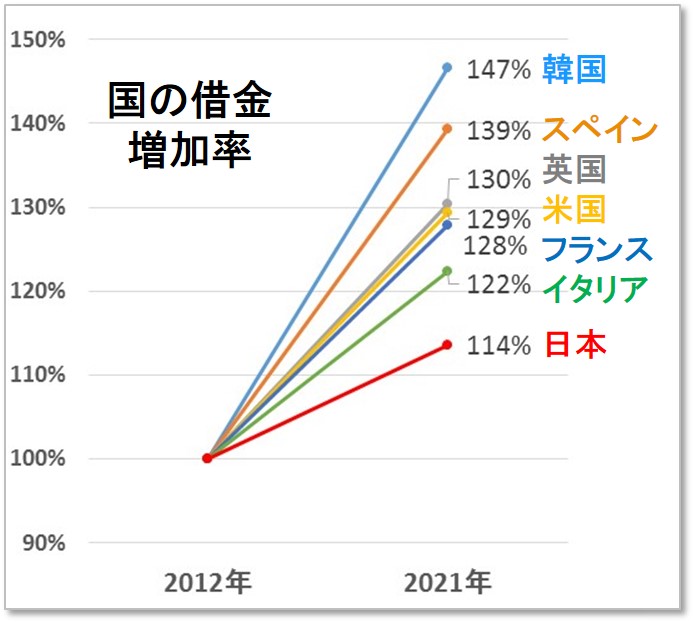

%の値は「債務残高÷GDP」の伸び率で、12年を100とした21年の値

※IMFレポートから、「 消費者 経済 総研 」が、グラフ作成

自民党 が 財政革命 へ

自民党 の 財政革命 が、

令和時代に 始まった?

国の借金増加を、自民党も、賛成へ?

自民党 の 議連 は、

下記が、全て誤りと、掲載した

・日本の財政は 破綻寸前

・国民一人 900万円の 借金

・国債は、必ず返済が、必要

※本件の詳細は後述

「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ作戦」の7回目は、

「 高圧経済 」 の 「 その3 」 である。

その1は、高圧経済の 「政策内容」 と 「メリット」

その2は、高圧経済の 「 財源 」 と 「デメリット」

-- 消費者 経済 総研 --

◆今回号(その3)は?

外国は、積極財政 → 財政赤字 → 国の借金増加

令和は、「 自民党 の 財政革命 」の時代

国の借金増加 自民党も、野党も、賛成へ

令和に、自民党 の 財政革命 か?

自民も、野党も、国の借金 賛成へ?

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 財政赤字 」 と、 「 国の借金 」 の関係は?

政府の税収が、仮に 「100兆円」 だとする

↓

政府の支出が、仮に 「110兆円」 だとする

↓

この場合、「 10兆円の 財政赤字 」 だ

( ▼10兆円 = 100兆 - 110兆 )

↓

この不足分の10兆円を、借金で、まかなう

↓

つまり、積極財政で、政府支出を増やすと?

↓

税収が不変なら、財政赤字と借金が、増える

積極財政 では、どうなる?

・政府の支出が、増える

↓

・財政赤字が、増える

↓

・国の借金が、増える

-- 消費者 経済 総研 --

◆海外は、「借金」を、増やしている?

日本では、「 国の借金への批判 」 が多い

↓

では諸外国は、借金を、減らしているのか?

↓

違う。 先進国は、軒並み、国の借金を増やしている

↓

なぜ、先進諸外国は、借金が増えたのか?

↓

先進国は、財政赤字の国が、多いからだ

↓

先進国は、なぜ、赤字にしてまで、支出拡大なのか?

↓

「 需要 > 供給 」 で、景気UPに、貢献するためだ

海外は、赤字でも、政府支出 拡大

「 需要 > 供給 」 で、景気UPに

-- 消費者 経済 総研 --

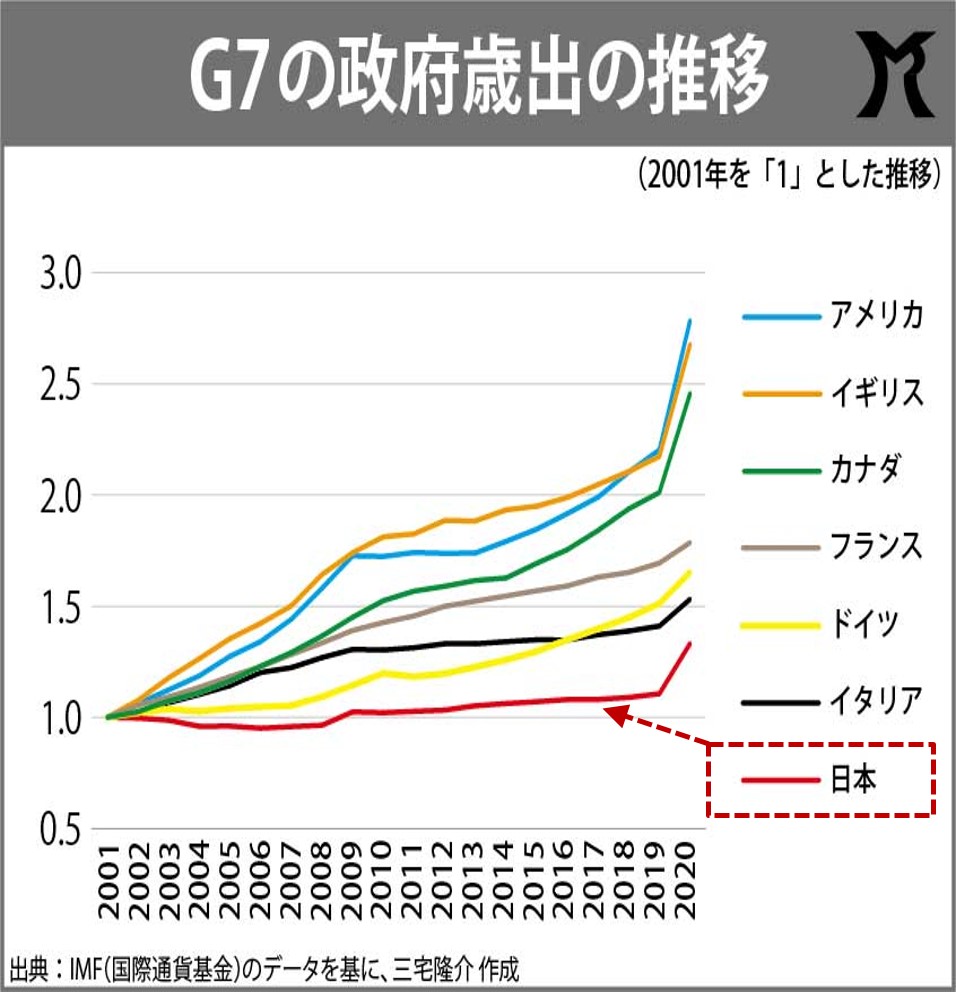

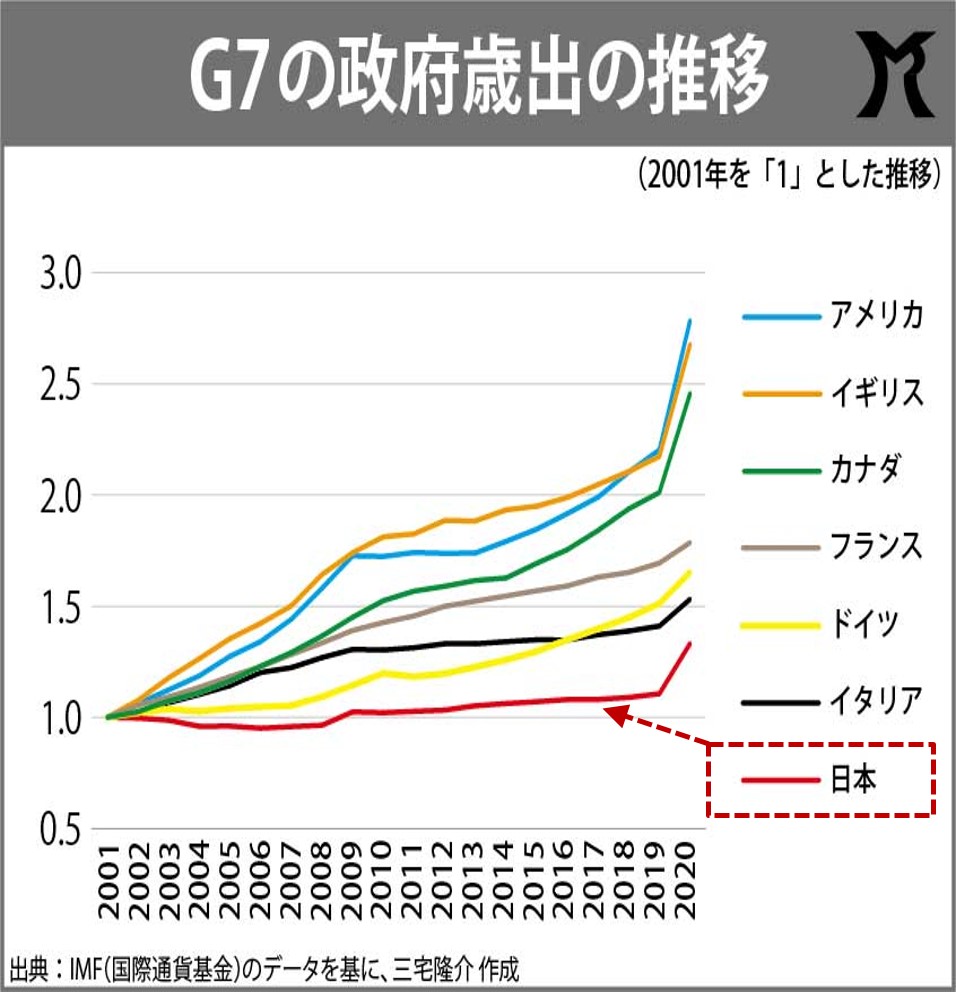

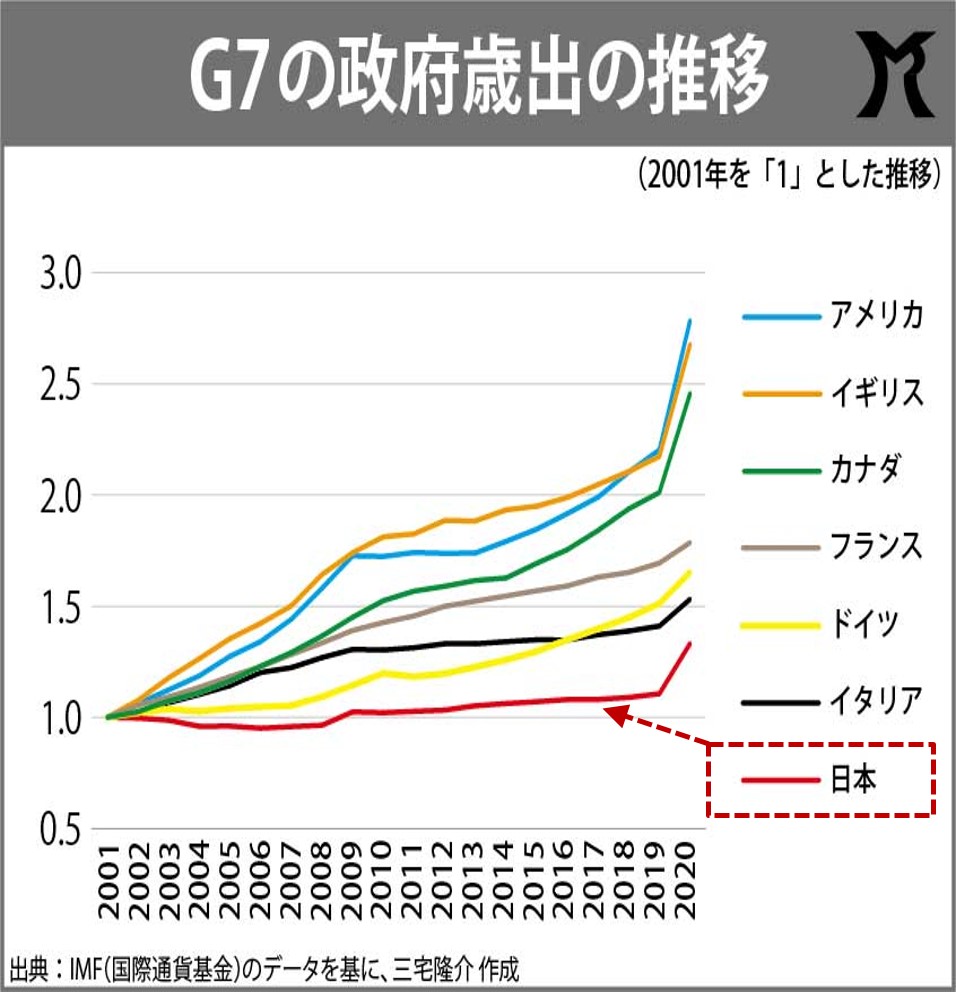

◆海外は、「政府の支出」を、増やす?

先進7か国は、政府支出 拡大

日本は、7か国で、最低水準

諸外国は、政府の支出を、増やしている

↓ -- 消費者 経済 総研 --

-- 消費者 経済 総研 --※グラフ出典:川崎市議会議員 三宅隆介氏|

政府債務残高が増えたのは、政府がおカネを使わないからだ

◆日本は、消極財政?

上のグラフからは、何が、わかるか?

↓

日本は、政府支出の増額幅が、小さすぎる

↓

日本は、「積極財政」ではなく、「消極財政」なのだ

↓

これでは、日本のGDPは、低迷してしまう

外国は、積極財政

日本は、積極財政 ではない から、

日本の企業売上も、賃金も、低迷だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆海外は、国の借金を、どうしている?

借金が増えているのは、日本だけではない外国は、借金を大幅に、増加

外国は、日本よりも、借金増加した

↓

諸外国も、国の借金を、当然に増やしている

↓

2012年~2021年の間で、どのくらい増えたか?

↓

「 借金残高 ÷ GDP 」 の借金指数で、見ていく

↓

日本の2012年を100とした場合、2021年は?

↓

2012年:100 → 2021年:114と、14 pt 増えた

↓

では、諸外国は、どうか?

↓

下図の通りだ

↓

※%の値は、 ①÷②

① 21年の債務残高÷GDP ② 12年の債務残高÷GDP日本の借金の増え方は、少ないのだ※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典:IMF|Strengthening the Credibility of Public Finances

IMF Fiscal Monitor

↓

一方で外国は、日本よりも、借金を増やした

外国は、借金を大幅に、増加

外国は、日本よりも、借金増加した

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本 低迷の 理由は?

なぜ、日本経済は、低迷するのか?

↓

日本の「政府支出と借金増加」が、少ないからだ

↓

既述の通り、先進国・諸外国と、比較すれば明白だ

-- 消費者 経済 総研 --

- ◆日本で 借金が批判される 理由 とは?

- なぜ、財政赤字と借金は、日本で批判されるのか?

↓

下記のいずれかだ

[1] そう言った方が、自分が、得をする

[2] そう言わざるを 得ない立場にある

[3] 単純に 情報不足

[3]は、知識の習得で解消する。

[1]と[2]は、ポジショントーク だ。

消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、

特定政党の支援を、する立場でもない。

つまり、当方のポジションは、中立・客観 だ。

「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。

※なお「ポジショントークは直ちにNG」

というわけではない。

借金はダメ と言う人は、「だいぶ減った」と感じる。

知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。

筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部

に入学以来、経済を研究している。

しかし本稿は、経済学の知識なしでも

わかるような簡単解説としている。

日本の借金の解説では、筆者の解説は、

「とことん わかりやすい」と思っている。

下段の 「リンク集」 から、

そのわかりやすい解説を、ご覧頂きたい

「日本は、借金大国」は、嘘

-- 消費者 経済 総研 --

◆諸外国と、日本の政治家

諸外国は、政府支出を、増やした

↓

諸外国は、財政赤字を、増やした

↓

諸外国は、国の借金を、増やした

↓

一方で、日本では、どうか?

↓

「赤字はダメ 」 「 借金は、ダメ 」 と言われる

↓

日本の政治家は、「赤字と借金」を、どう考えるか?

わかりやすい理解のため

1人2役の対話方式を、交えながら解説していく

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本の国会では、借金は、悪か? 善か?

日本の国の予算は、国会で決められる

↓

国会議員は皆が、「借金は悪」と、考えているのか?

↓

違う。 「借金は、良い」 は、主張されている

↓

「借金は良い」は、誰が、言うのか?

▼自民党は?

自民党の大物議員も、「借金を肯定」している

↓

それは、だれか?

↓

著名人では、安倍元首相、高市氏などだ※

自民党 大物議員は 借金肯定

▼野党は、どうか?

与党に借金の肯定が増えても、野党は借金反対か?

↓

違う。 国民民主や、れいわ新撰組も、借金肯定派だ

野党にも 借金の肯定派 あり

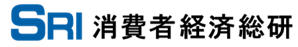

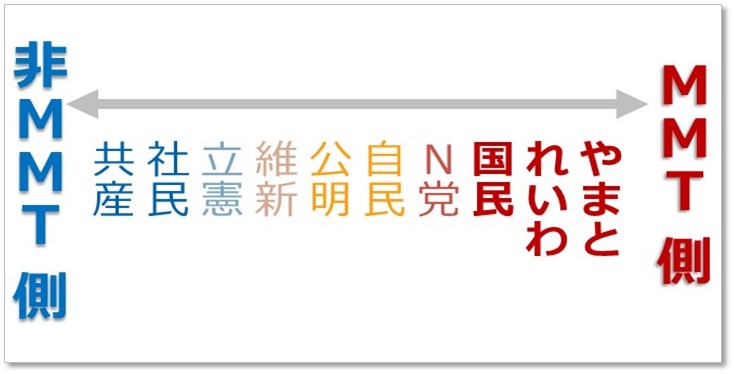

▼政党別では、どうか?

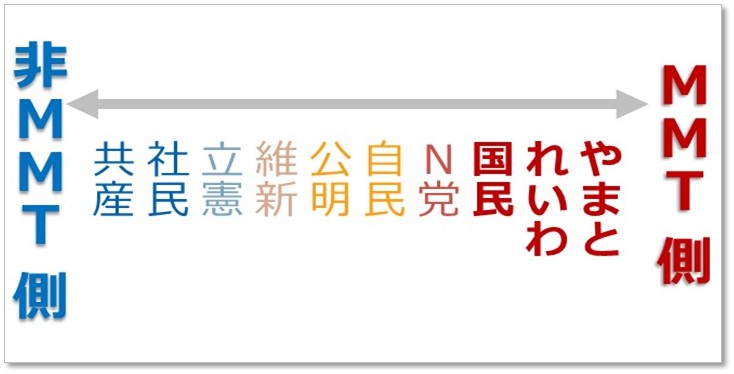

借金へのスタンスは、政党別の違いは、どうか?

↓

2022年の参院選の公約等からは、下図であろう

↓ ※消費者 経済 総研が、上図を作成

※消費者 経済 総研が、上図を作成

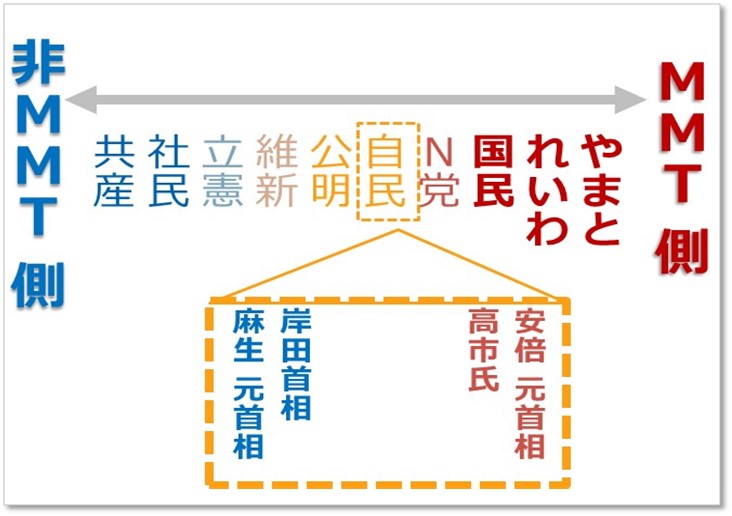

▼自民党内の温度差は?

同じ自民党の中でも、スタンスは違うのか?

↓

そうだ。 かなり違う

↓

故安倍元首相や、高市氏は、「肯定側」だ

↓

岸田首相や、麻生元首相は、「消極側」だ ※消費者 経済 総研が、上図を作成

※消費者 経済 総研が、上図を作成

政策 本部 vs 健全化 本部 とは?

※肯定側には、

高市政調会長の直轄の「財政政策 検討本部 」がある。

安倍元首相が、最高顧問を務めていた。

この組織については、下段で、後述する。

※消極側には、

岸田 総裁直属の「 財政健全化 推進本部 」がある

麻生元首相が、最高顧問を務める※安倍氏、高市氏をはじめ肯定派であっても、

「借金は善」のような明確な表現は避けて、

回りくどいが、借金は悪ではない趣旨を言っている。

▼借金の 「 肯定派 」 が、増えた?

政治家は、借金の 「 肯定派 」 が、増えたのか?

↓

そうだ。 与党も野党も、肯定派が、近年増加した

-- 消費者 経済 総研 --

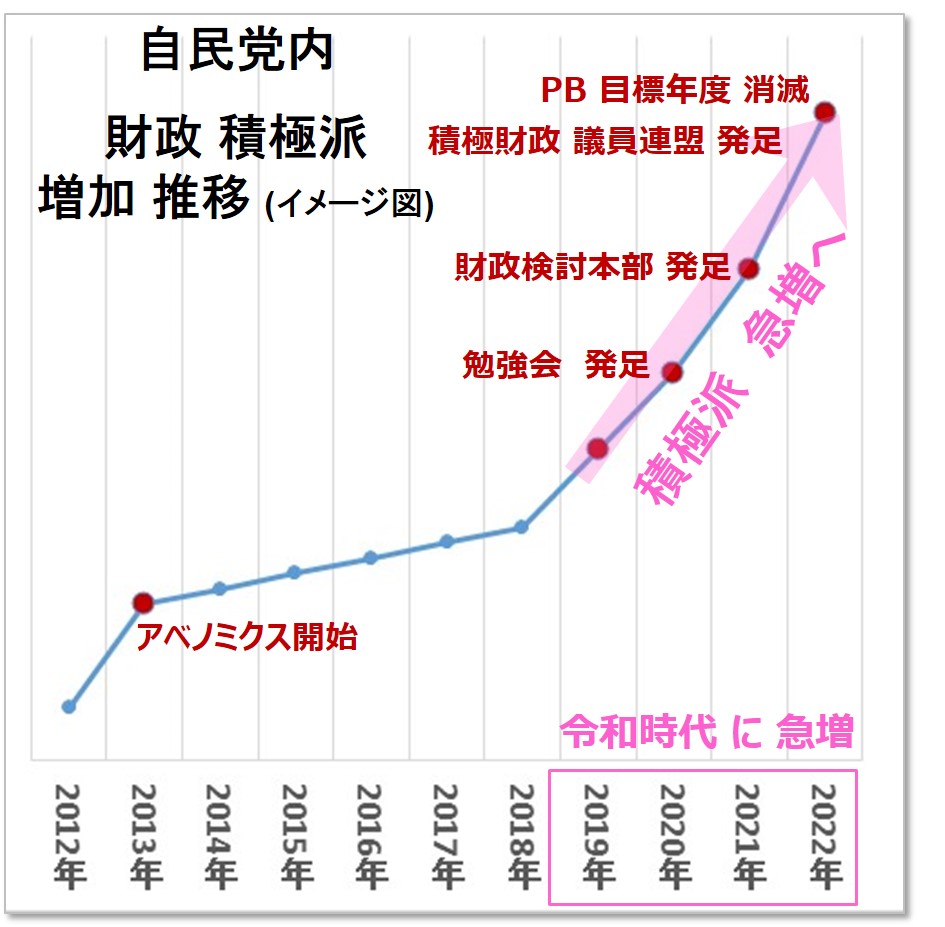

◆自民党は、どう増えたのか?

自民党は、近年は、どのように変化したか?

↓

令和時代から、自民党の借金の肯定派が、急増だ

自民党で 借金の肯定派が 急増

▼2020年 の 自民党は?

20年に「日本の未来を考える勉強会」が発足した

↓

「日本の未来を考える勉強会」 の性格は?

↓

財政赤字容認、消費税減税などの積極財政派だ

↓

自民党に、他の動きは、あるか?

▼2021年 の 自民党は?

21年に「財政政策 検討本部」を、自民党内に設立

↓

「 財政政策 検討本部 」 の性格は?

↓

「積極財政」を、提言する組織だ

↓

誰がメンバーか?

↓

故安倍元首相、高市氏などだ※

※財政政策検討本部

本部長:西田昌司氏、幹事長:城内みのる氏

元最高顧問:安倍元首相、役員:高市早苗氏

自民党に、他の動きは、あるか?

▼2022年 の 自民党は?

常識が、全て誤り だと 確信?

22年は、財政黒字の目標年度の記載を、消した

↓

どこで、消したのか?

↓

経済財政の基本方針である 「 骨太の方針 」 だ

↓

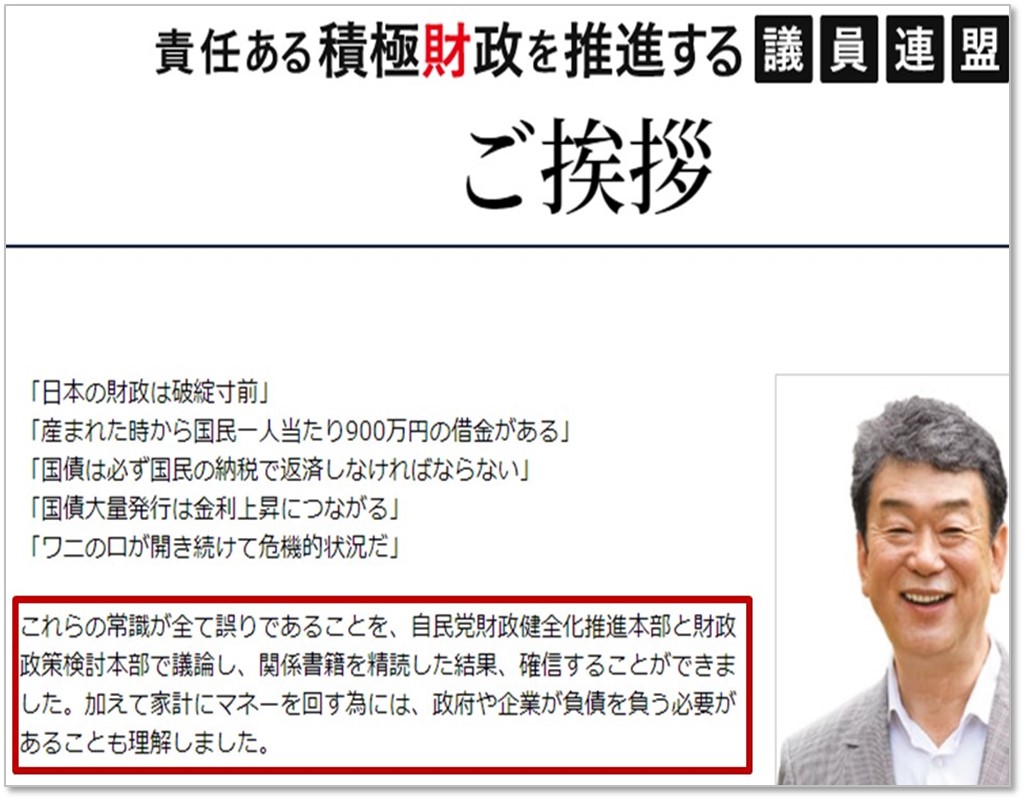

また22年は、下記の議員連盟が、設立された

↓

「 責任ある 積極財政を 推進する 議員連盟 」

↓

文字通り、「積極財政の推進派」である

↓

この連盟は、かなり強いメッセージを、出している

↓

下記が、その抜粋だ

※...は省略箇所を示す(以下同じ)。「 日本の財政は 破綻寸前 」

「...国民一人当たり 900万円の 借金がある」

「 国債は 必ず...返済しなければ ならない 」

これらの常識が、

全て誤りであることを...確信。

※上の赤字化・大文字化、下の赤枠化は、筆者による

※出典:ご挨拶|責任ある積極財政を推進する議員連盟

常識が、全て誤り だと 確信

-- 消費者 経済 総研 --

◆令和の自民党 積極派 が 急増

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 野党 」 の変化は?

与党ではなく、野党の方は、どうか?

↓

れいわ新選組は、マクロ経済学の理解が深い

↓

国民民主党も、経済政策の水準が高い

↓

この2つの党は、借金肯定の政党だ

↓

2021年、立憲民主も党内に、変化が見られる

↓

原口氏が「日本の未来を創る勉強会」を立ち上げた

↓

この会は、「積極財政」等を、考える勉強会だ

↓

日本維新の会も、21年→22年で変化した

↓

維新の会の公約は、青字部分が、22年に加わった

中央銀行をもつ国家と

地方自治体は異なることを前提に...

過度なインフレを招かない範囲で

積極的な財政出動・金融緩和を行います。

※出典:維新マニュフェスト|

2021年版 14P|2022年版 9P

大阪市や大阪府は、地方自治体だ

↓

地方自治体は、通貨発行が、できない(お金を作れない)

↓

地方自治体ではなく、国レベルでは、どうか?

↓

政府は硬貨を、中央銀行(日銀)は紙幣を、発行する

↓

お金の発行は、自治体は、できないが、国はできる

↓

自治体は節約姿勢で、国は積極姿勢を、示唆する

↓

維新は、国政では、積極財政の姿勢を、強めた

▼与党も野党も 「借金 問題なし」 に気付いた?

与党も野党も「借金は問題なし」に、気付いたのか?「 借金は 問題なし 」 と、

与党も 野党も 気付いた?

↓

そうだろう。 「借金は問題なし」 が、徐々に進む

↓

徐々にではなく、抜本的に、進めればよいのでは?

↓

与党も野党も、今までの発言を、急には変えにくい

↓

「 ばつが悪い 」 ということか?

↓

そういうことだろう。

↓

しかし、議論・整理をして、早く改善して頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

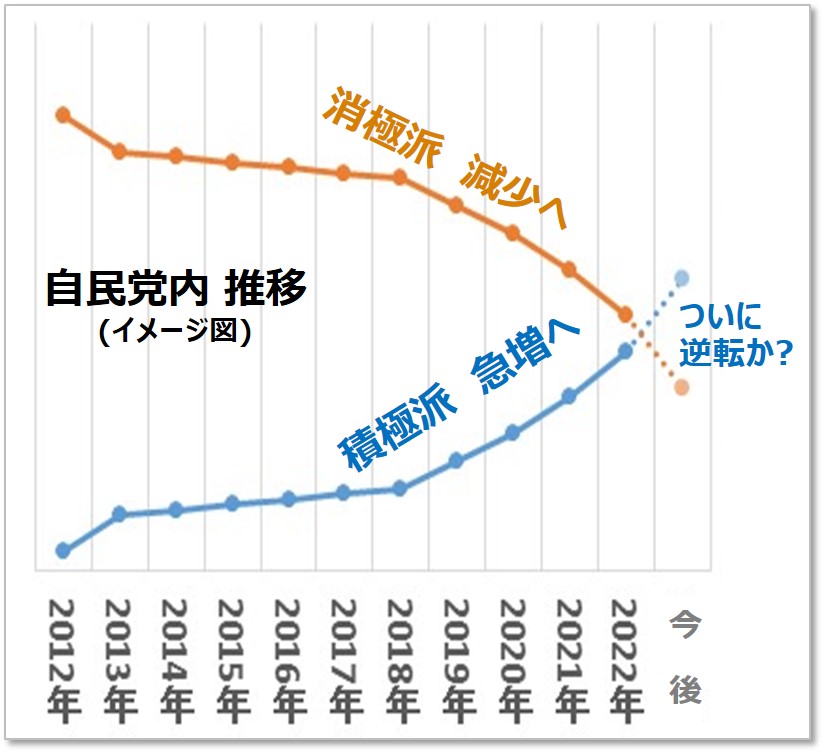

◆借金 肯定派 vs 否定派 どちらが多い?

自民党も、借金の肯定派が、増えた

↓

そこで、肯定派と否定派と、どちらが多いのか?

▼若手は?

自民党の若手では、肯定・否定は半々くらいだろう

↓

しかし借金の肯定派は、急速に増加している

↓

やがて自民党若手は、肯定派が過半になるだろう

※参考:責任ある積極財政を推進する議員連盟

|会員一覧|会員数 85人 ↓|

▼ベテランは?

自民党の 「 ベテラン 」 は、どうか?

↓

長年にわたり「財政黒字の目標」を、うたってきた

↓

長年の主張を、あっさり変更するのは、できるか?

↓

さずがに、「 あっさり変更 」 は、バツが悪いだろう

▼若手 vs ベテラン ?

過去の党の経緯・歴史に、若手は影響受けにくい

↓

ベテランが高齢になり、いずれは引退する

↓

否定派が多いベテラン割合が、減っていくだろう

↓

よって、年月を経て、肯定派が増えていく

-- 消費者 経済 総研 --年月を経て、肯定派が 増えていく

◆自民党も、やがて、「積極派が主流」に?

自民党も、やがて、「 積極派が 主流 」 になるか?

↓

そうなれば、今後の日本の経済は、明るい

↓

ようやく、低迷から、脱出できるのだ

▼安倍元首相は?

安倍氏は、消費税の増税を、回避できなかった

↓

しかし党の経緯に関わらず、積極財政 派だった

↓

ベテランでも、積極派に転じる議員も、出るだろう

▼岸田首相は?

岸田首相の経済政策のスタンスは、どうなのか?

↓

財政健全化推進本部は、岸田総裁の直轄の組織だ

↓

よって、積極派ではなく、緊縮派であろう

↓

2021年総裁選から「聞く力」を、アピールしている

↓

ぜひ「積極財政・高圧経済」論を、聞いて頂きたい

↓

そして高圧化で、日本経済を元気に、して頂きたい

↓

本稿は、消費者 経済 総研からの政策提言でもある

↓

自民党の財政革命で、日本も、ようやく成長加速へ

自民党 の 財政革命 で、

日本も、 ようやく 成長加速へ早期の 積極財政・高圧経済 を、

「 消費者 経済 総研 」 が、政策提言

- ■「高圧経済」 政策 その4

2022年 8月 28日 (日) に 投稿

Vol.8 (第2部の高圧経済の 4回目)

国の借金 過去最大 の発表を 丸無視

この連載シリーズは、政策提言でもある

日本の 「 金融政策 」 には、変更はない

変更無いのに、金融政策や日銀の話題が、多すぎる

今の日本で、重要なのは、「 財政政策 」 だ

とても重要なのに、注目度が、低すぎる

連載シリーズ|ニッポン爆上げは、

その重要な財政政策の中の「 高圧経済 」を、連載中

-- 消費者 経済 総研 --

わかりやすく、理解するため、

1人2役の対話方式を、交えながら、解説していく

◆海外は、国の借金で、騒がない?

「 国の借金は、けしからん 」 が、日本で多い

↓

日本ではなく、「 海外 」 ではどうかを、知りたい

↓

例えば、米国では、どうなのか?

↓

米国も、国の借金問題で、騒いでいるはずだ

↓

違う。 米国は、国の借金で、騒いでない

↓

米国では、国の借金には、そもそも注目してない

米国は、国の借金に、注目してない

-- 消費者 経済 総研 --

◆米国で、国の借金は、ニュースになるか?

筆者(松田)は、毎朝、海外の経済情報を、見ている

↓

米国で、国の借金のニュースは、まず無い

↓

米国経済を、毎日チェックしてる人なら、知ってる

↓

米国で、「国の借金額」は、話題にならないのだ

↓

日本だけが、「国の借金問題」で、騒ぐのか?

↓

そうだ。 日本は「国の借金問題」で、過剰に騒ぐ

国の 借金問題 で、

過剰に、日本は騒ぐ

-- 消費者 経済 総研 --

◆米国で注目されるのは、「 物価 」と「 雇用 」?

では米国では、何に、注目しているのか?

↓

「 インフレ率 」 (物価上昇率)と、 「 雇用の動向 」だ

↓

「物価」の安定と、「雇用」の拡大が、関心の対象だ

↓

具体的には、何を目指すのか?

↓

「物価」では、 安定的な「2%の物価上昇」を、目指す

↓

「雇用」では、 失業率の低下と、賃金UPを、目指す

↓

物価上昇率を超える、賃金上昇率を、目指すのだ

米国で、注目されるのは、

「物価」 と 「雇用」 の指標

-- 消費者 経済 総研 --

◆先進国での 重要な 経済指標は?

こうして経済政策は、「雇用」と「物価」を、重視する

↓

「インフレ率」と「失業率・賃金UP率」が重要指標だ

↓

それは、米国だけの話か?

↓

違う。 米国に限らず、先進国は同じだ

↓

「 国の借金の金額 」 は、重要指標ではない

↓

「国の借金の額」は、下位・低位の指標である

↓

借金増加は、インフレの原因の1つでしかない

↓

インフレ(物価高)の原因は、何があるか?

↓

需要、供給、税率、金利、マネーストック等、様々だ

↓

これらの指標は、借金増加よりも、物価に影響する

↓

借金増加は、インフレの原因の1つでしかない

↓

しかも借金増加は、インフレへの影響度は、小さい

先進国では、 借金の額は、

低位・下位の 指標

-- 消費者 経済 総研 --

◆最近の米国は、インフレ率に注目?

「雇用」と「物価」の指標が、重要なのは、理解した

↓

最近の米国で、「特に、注目される指標」は、何か?

↓

米国雇用は堅調なので、雇用指標の注目度は低い

↓

最大の注目指標は、物価上昇率(インフレ率)だ

↓

物価上昇率は、CPI(消費者物価指数)の指標で見る

↓

2022年の夏は、8%~9%台ものインフレになった

↓

この急激な物価高から、米国では、CPIに注目する

米国で、最大の 注目指標は、

CPI ( 消費者 物価 指数 )

-- 消費者 経済 総研 --

◆FRBが 物価を、金利で 制御?

そこで物価高を、抑制するため、金利を上げる

↓

「 金利を上げる 」 と、「 物価が下がる 」 のだな

↓

このメカニズムを、知りたい

↓

「 金利 政策 とは? 」 の解説を、ご覧頂きたい ↓

↓

米国の金利を、コントロールするのは、どこか?

↓

米国の中央銀行のFRBだ

↓

FRBが、金利の上げ・下げ等で、物価を制御する

↓

米国の経済ニュースは、FRBの話で、持ち切りだ

↓

FRBのニュースとは、具体的には、何か?

↓

「 政策金利の 次の利上げは、 何%?」 などだ

FRBの 利上げに 大きな注目

-- 消費者 経済 総研 --

◆FRBは、CPIを、注視?

最近のFRBの 最大の仕事は、インフレ退治だ

↓

CPIに応じて、FRBは、政策金利を変える

↓

政策金利が、上がれば、どうなるのか?

↓

市場金利も、(先回りしながら) 連動して、上がるのだ

↓

市場金利とは、具体的には、何か?

↓

例えば、住宅ローンや、マイカーローン などだ

↓

金利の上昇で、住宅ローン等の金利も、上がる

↓

家・車を買う際の「本体価格+ローン支払」が増える

↓

購入を、見送る人も増えて、家・車の需要が、減る

↓

需要が減るのは、家・車の需要だけ ではない

↓

それらの部品・部材・資材・原材料の需要も、減る

↓

こうして、需要の減少は、幅広い業界におよぶ

↓

需要が減れば、価格は下がるので、物価低下になる

↓

こうして、政策金利UPで、需要減・物価低下になる

↓

最近のFRBの 最大の仕事は、インフレ退治だ

↓

FRBは、物価の指標のCPIを、注視しているのだ

↓

金利水準を、決める要素は、「CPI」だ

↓

CPIが、米国での最大注目の 経済の指標だ

米国で、最大の 注目指標は、

CPI ( 消費者 物価 指数 )

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利UPで、ドル高・円安 へ?

米国の金利が、上がれば、ドル高・円安になる

↓

米国金利の上昇で、「ドル高・円安」 になる理由は?

↓

米国金利が上がると、米国での利息は、多く貰える

↓

日本での利息より、米国での利息の方が、多くなる

↓

よって、円からドルに、換える人が、増える

↓

つまり、円を売って、ドルを買う人が、増える

↓

こうして米国金利の上昇で、「ドル高・円安」 になる

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利UPで、株安 へ?

金利が上がると、「 株価 」 は、下がる

↓

なぜ、株価は、下がるのか?

↓

金利が上がると、企業の支払利子が、増える

↓

支払利子が増えると、その分、企業の利益が減る

↓

よって、企業の株価は、下がるのだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利しだいで、金融市場が動く?

こうして、政策金利によって、金融市場は変動する

↓

金融の市場参加者・投資家は、金利に大注目なのだ

投資家は、政策金利に、大注目

-- 消費者 経済 総研 --

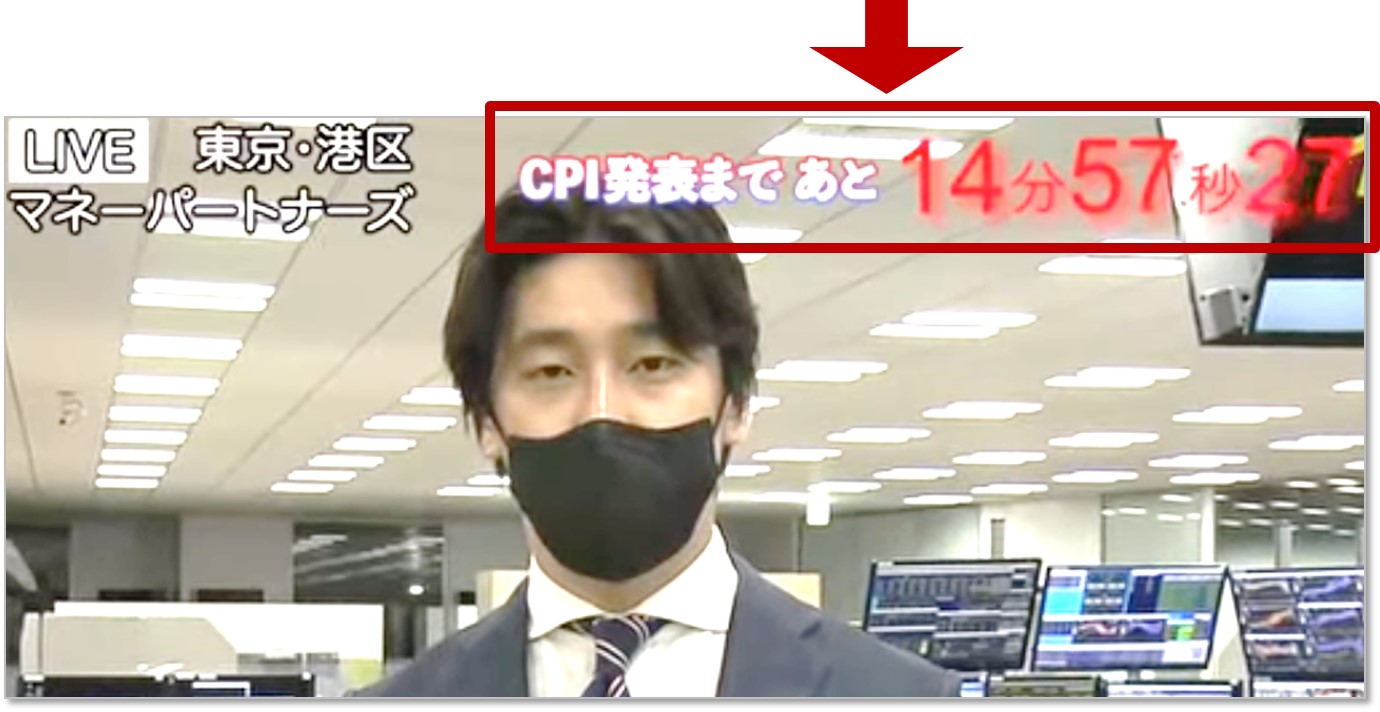

◆米国CPIは、日本でも、大注目?

政策金利を決める時、CPIを考慮するのは理解した

↓

だが、米国のCPIで、そこまで騒ぐとは、思えない

↓

違う。 日本でも、ものすごく注目を、集めるのだ

↓

テレビ東京は、米CPIの緊急ライブ特番を配信した

↓

筆者(松田)も、21時15分から、観ていた

↓

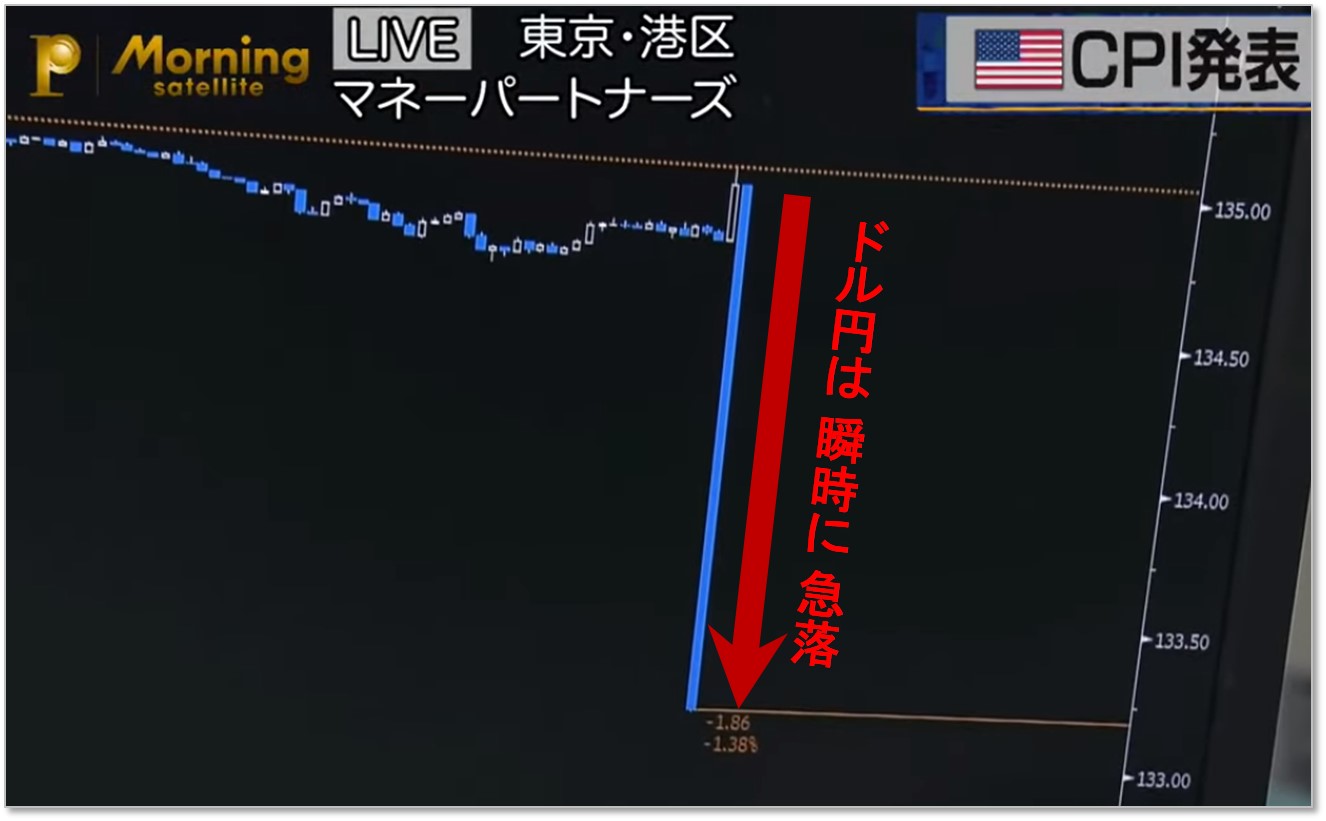

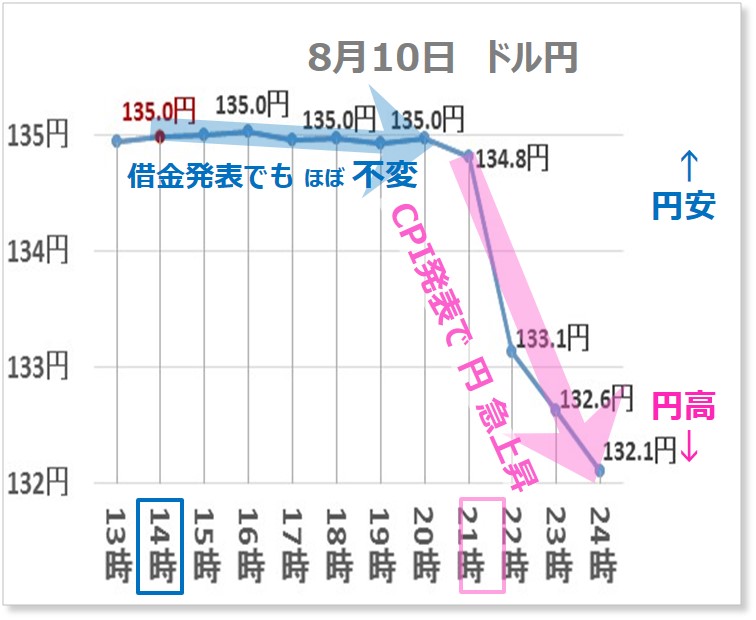

米国のCPIは、8/10(水)の21:30に、発表された

↓

テレビ東京はその15分前からライブ放送を始めた

↓

発表まで、100分の1秒のカウント・ダウンをした

CPIは、21:30に、前年比8.5%上昇と、発表された

↓

為替(ドル円)は、その瞬間から、急落 した

↓

※赤矢印・赤枠は、筆者が加入

※画像出典:テレ東BIZ|【緊急ライブ】米CPI発表の瞬間

下記に、テレビ東京の公式動画がある

↓

関心が非常に高いことを、感じてもらえるだろう

↓

また、秒刻みの緊迫感も、感じてもらえるだろう

↓

テレ東BIZ|【緊急ライブ】米CPI発表の瞬間

-- 消費者 経済 総研 --日本でも、 米国CPIに、 大注目

◆まとめ|米国の注目の 経済指標

インフレ率のCPI、そして金利が、注目される

↓

米国の国の借金のニュースは、取り上げられない

↓

日本だけが、国の借金の額で、大騒ぎしている

国の借金で 騒ぐのは、日本だけ

米国では、話題にならない

-- 消費者 経済 総研 --

◆「日本の借金が、過去最高」 発表で、暴落?

金融関係者は、日本の借金額に、どう反応したか?

↓

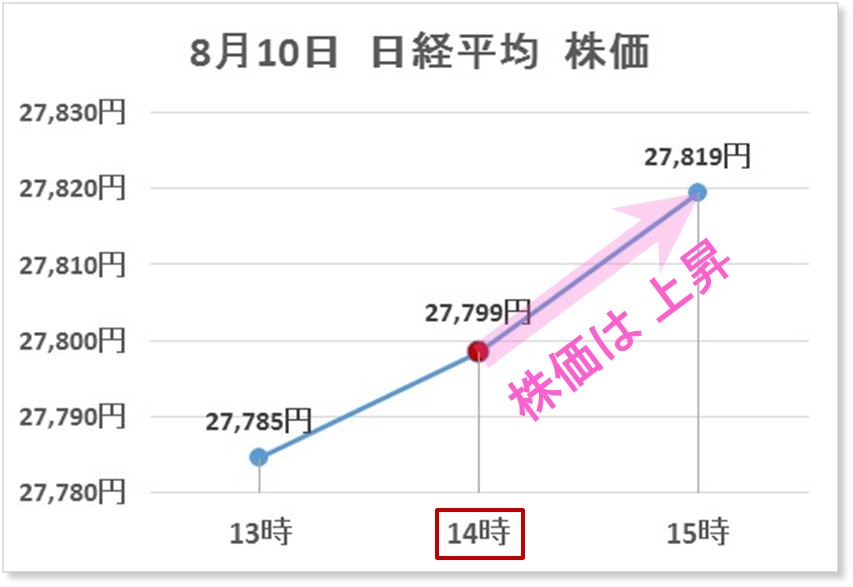

22年8/10(水)14時に、「国の借金額」が発表された

↓

日本国の借金は、1255兆円で、過去最大となった

↓

日本の金融の市場は、暴落したか?

↓

違う。 株価は、上昇した

↓

日本の借金 過去最高で、

株は、下落どころか 上昇

-- 消費者 経済 総研 --

◆株よりも 「金利」 が、借金に 反応?

前項では、「 株価 」 について、述べた

↓

借金の増減は、株よりも、「 金利 」の方に、影響する

↓

金利の高・低の原因を、わかりやすく解説してみる

↓

A お金を、返さなそうな人 ( 破綻しそうな人 )

B お金を、しっかり返す人 ( 健全な人 )

↓

Aに貸すのは不安だ。 金利が低いなら貸さない

Bに貸すのは安心だから、金利が低くても貸す

↓

借金大国・日本は、財政破綻の寸前と言う人がいる

↓

その借金大国の日本が、更に借金が増えたら?

↓

「 破綻リスクが、より高まる 」 と言う人がいる

↓

リスクが高まれば、低金利では、貸し借りできない

↓

よって、リスクが高まれば、金利は上昇する

↓

つまり、借金増加の発表で、金利は上昇するはずだ

↓

国の借金で、直接的に影響を受ける指標は、何か?

↓

それは、国債の「金利」だ

↓

「 国の借金 」と 「 国 債」 の関係を、知りたい

↓

「 そもそも 国債 とは? 」 を、ご覧頂きたい

↓

借金の増加で、「 国債の金利は 上昇 」 するはずだ

借金増加が リスクなら、

国債の金利は 上昇 するはず

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利は、急騰したか?

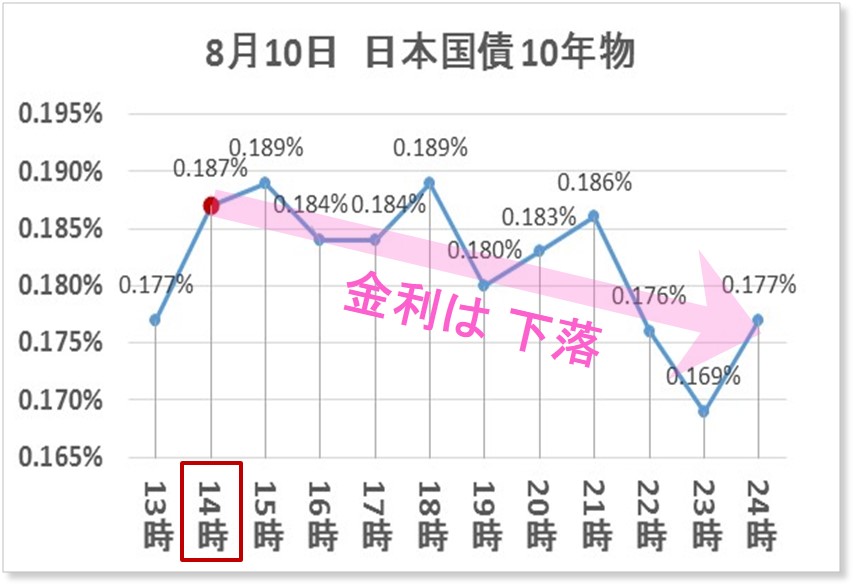

借金の発表で、日本国債の金利は、どうなったか?

↓

8月10日14時の借金額の発表で、金利急騰だろう

↓

違う。 日本の国債の金利は、低下した

↓

過去最大に、借金増加しても、

金利は、上昇どころか、下落した

-- 消費者 経済 総研 --

◆借金増加でも、 「 日本円 」 は、不変?

「 国の借金 のせいで、日本円の 信頼が、下がる 」

「 よって、円は暴落する リスクがある 」

↓

こんなことを、言う人がいる

↓

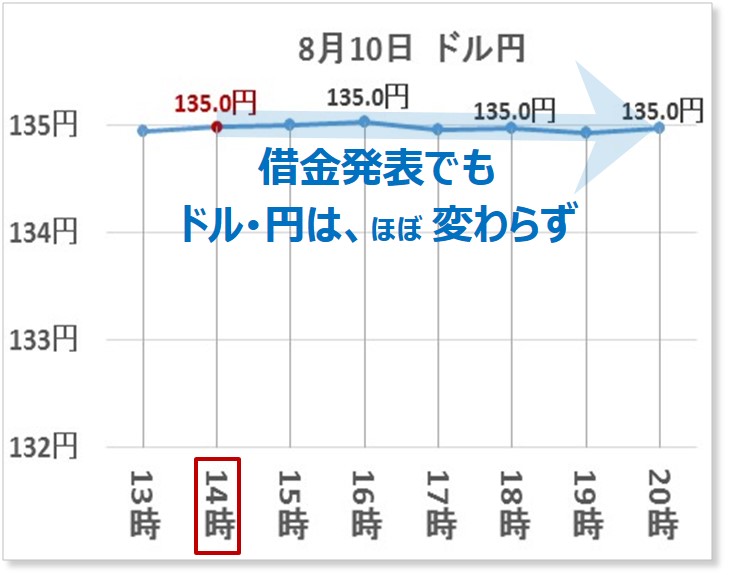

では、過去最大の国の借金の発表で、円は暴落か?

↓

違う。14時の発表後、円は下がらず、横ばいだった

↓

米国CPI発表と日本の借金発表は、8月10日だった

↓

たまたま、同じ日だった

↓

14時に日本の借金発表で、21:30に米国CPI発表だ

↓

日本の借金発表では、円は反応せず、横ばいだった

↓

だが21:30、米CPI発表で、急激な円高へ(ドル急落)

↓

日本円は、借金に無反応で、米CPIに強く反応した

↓

日本の国の借金増加で、日本円の信頼は落ちない

借金増加でも、円の信頼は不変

米国CPIの方が、はるかに重要

金融市場の参加者は、多数いるが、

彼らは、借金の増加を、無視した

-- 消費者 経済 総研 --

◆個人投資家は、国の借金を、無視する?

日本人は、預貯金が多く、株等への投資は少ない

↓

少ないながらも、成人の約2割が、投資経験者だ※

※出典:日本証券業協会|中間層の資産所得拡大に向けて

成人の約2割とは、人数では、約2000万人だ

↓

日本での割合が小さくても、人数では、結構いる

↓

これだけ多くの人は、借金額の発表で、どうした?

↓

過去最大になった借金の増加に、反応しなかった

↓

金融の理解者は、「国の借金 問題無い」だからだ

国の借金を、

個人投資家は、無視している

-- 消費者 経済 総研 --

◆プロの 機関投資家は、どうした?

前項は、日本の 「 個人投資家 」 に、ついてだった

↓

「プロの機関投資家」は、国の借金を、どう考える?

↓

筆者(松田)は、プロ機関投資家と、交流をしている

↓

債権、株、為替のトレーダーに、調査した事がある

↓

日本で 「何が、重要指標か?」とのアンケートをした

↓

1位 GDP

2位 日銀短観

3位 CPI

4位 鉱工業指数

5位 機械受注

6位 設備投資

7位 小売売上高

8位 有効求人倍率

9位 景気動向指数

10位 景気ウォッチャー調査

↓

上から順番に、重要度が高い

↓

国の借金を、プロの機関投資家は、無視している

プロの 機関投資家 は、

国の借金を、無視 している

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本も海外も、投資家は、無視?

外人の投資家も、日本の金融市場に、参加する

↓

世界中で、多くの投資家が、日本金融市場に参加だ

↓

これだけ多くの人が、借金増加発表に、反応しない

↓

金融がわかる人は、「 国の借金 問題無し 」だからだ

金融に詳しい人は、

日本も、海外も、

日本の借金額を、無視する

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本で 「借金は問題」 と、言う理由は?

[1] そう言った方が、自分が、得をする

[2] そう言わざるを 得ない立場にある

[3] 単純に 情報不足

[1]と[2]は、ポジショントーク だ。

有名な肩書きを、持つ人でも、言う人がいる

-- 消費者 経済 総研 --

◆続編は?

▼なぜ、ポジショントークが、出て来る?

▼金融界は、意図的にポジショントークだらけ?

▼報道界は、なぜ、借金NGか?

▼ポジショントークや、セールストークから、

自分の身を守るには?

これらを、続編で、取り上げたい

-- 消費者 経済 総研 --

- ◆本ページを、リンク等で広めて、頂きたい

- 日本には、将来に不安を、持つ方も多い

↓

「 借金は、将来世代へ、付け回し される 」

「 日本の将来は、借金で、破綻する 」

↓

このように、言われたからだ

↓

既述の通り、日本の国の借金は、問題ない

↓

過度な不安を、持たなくて良い。 楽観してよい

↓

将来不安に、おびえると、日本は、一層低迷する

↓

若者が夢や希望を、持たなく なってしまう

↓

明るい未来のために、本ページを、広めて欲しい

↓

本ページへのリンク設定の協力を、お願いしたい

松田からのお願いです。リンクをお願いします 消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸

消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸

- ■MMT理論とは?|高圧経済 その5

- 2022年 9月 4日 (日) に 投稿

Vol.9 (第2部の高圧経済の 5回目)

令和1年から急激注目の「MMT理論」とは?

◆「3分でわかる MMT」 の簡単解説

今回は「要約・ポイント編」で、3分でわかる MMT

MMT 理論 とは? 一体何者か?

令和から 急に注目が 集まった MMTを、簡単解説

◆メリット・デメリットは?

MMT理論では、財政赤字も、肯定される。

MMT理論では、国の借金も、肯定される。

だが、MMTには、問題点が、指摘される事がある。

「MMTは間違いだ」との批判が、される事もある。

MMT理論の反対派からは

「嘘だ、おかしい」とも言われる事もある。

机上の空論か? 危険な理論なのか?

逆に、MMTを評価するリフレ派の賛成派もいる。

はたしてMMTは、正しいのか? 正しくないのか?

こうして、賛否あるなか、MMTの概要と

デメリット(欠点)と、メリット(利点)を、見ていく。

日本の国の借金は、MMT理論で、どうなる?

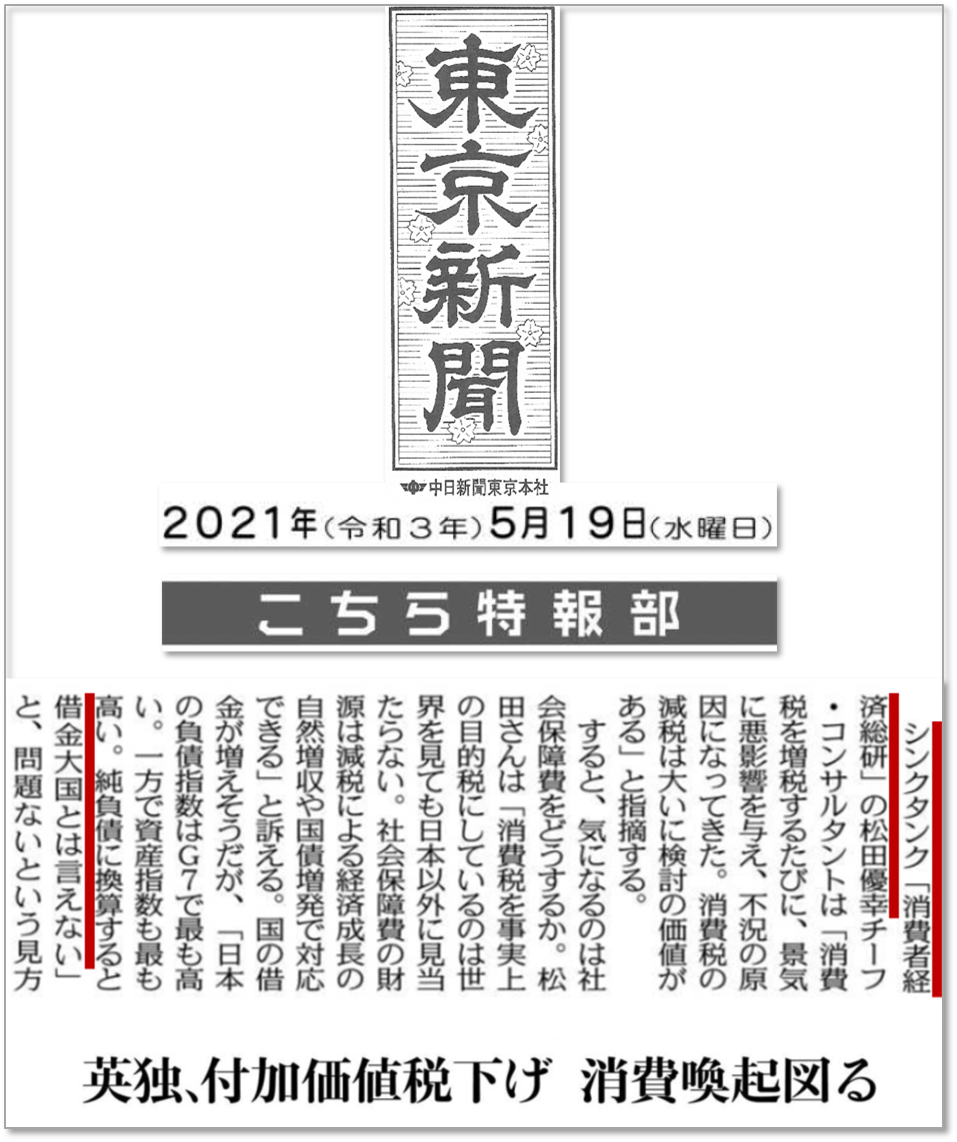

- ■東京新聞に掲載

- 「 日本は 借金大国 とは言えない 」

筆者(松田)が、取材を受け、

準全国紙・東京新聞に、掲載された。

- ■MMT理論の 要約・ポイント編

- MMT 理論 とは?

MMTの メリット・デメリット は?

令和から 急に注目が 集まった MMTに迫る

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「 MMT 理論 」 とは、何か?

簡単に、わかりやすく、知りたい

↓

A:政府がお金を、集める手段は、

「 税金 」 でも、「 国の借金 」 でもない。

政府が、自らお札を刷って、

お金を生み出す、という理論だ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「財源が、税金ではない」 ならば、

政府の支出で、政府は財政赤字に、なるか?

↓

A:そうだ。 政府は、財政赤字になる

-- 消費者 経済 総研 --

Q:政府の赤字は、何で埋め合わせを、するのか?

↓

A:日本も含め、今までの先進諸国は、

「国の借金」を増やして、赤字に対応した

-- 消費者 経済 総研 --

Q:MMTは、国の赤字と借金を、どう評価するか?

↓

A:国の 「 財政赤字も、借金も、問題なし 」 だ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「 財政の赤字額 」 が、増えると、

その赤字額の分だけ、「 国の借金 」が増える。

なぜ、国の借金は、問題ないのか?

↓

A:麻生元首相の説明が、わかりやすい。

それは、次の有名なフレーズだ

「 国の借金?

お金を刷って、返せばいい。 簡単だろ? 」

-- 消費者 経済 総研 --

Q:MMTのメリットは、何か?

↓

A:「 財政赤字は、OK 」 になる

「 国の借金も、OK 」 になる

政府は、多くのお金を使って、よいのだ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:増えたお金を手にした政府は、何をするのか?

↓

A:政府は、財政支出を、拡大できる。

それによって、景気を拡大できる

赤字でも、借金増加しても、問題なく、

政府は、支出を増やせるのだ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:政府の財政支出で、具体的に、何をやるのか?

↓

A:災害予防の工事や、教育予算を増やしたり、

幼稚園・保育園の充実、福祉の充実や、

AIなどへの未来投資・・など、様々ある。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:国民に、役立つモノが、増えるのだな?

↓

A:そうだ。 国民のメリットは、とても大きい。

さらに、企業にも、メリットがある

-- 消費者 経済 総研 --

Q:企業のメリット とは、何か?

↓

A:政府が、工事を始め、様々な発注をする。

その仕事を、受注するのは、民間企業だ。

政府の発注 (政府の支出) の増加で、

企業の売上が、増えるのだ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:企業の売上が増えると、私たちの賃金は?

↓

A:売上増で、賃金UPの原資が、増える

-- 消費者 経済 総研 --

Q:ということは、それも国民のメリットだな?

↓

A:そうだ。 下記2つの国民へのメリットがある

① 防災・教育・福祉・未来投資などの充実等

② 賃金UPの原資が 増える

-- 消費者 経済 総研 --

Q:他に、日本の国民のメリットは、あるか?

↓

A:税は主財源ではないので、重税感がなくなる

-- 消費者 経済 総研 --

Q:MMTは景気にも、企業にも、国民にもプラスで

メリットが、多いのだな?

↓

A:そうだ。 MMTには、メリットが多い

-- 消費者 経済 総研 --

Q:MMTのメリットは、わかった。

では、デメリットは、何か?

↓

A:MMTのデメリットは 「 インフレ圧力 」 だ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:なぜ 「インフレ圧力」 に、なるのか?

↓

A:MMTでは、お金を増やせる。

お金が増えれば、インフレ率は高まる

-- 消費者 経済 総研 --

Q:お金が増えると、インフレ圧力との仕組みは?

↓

A:増えたお金で、政府は、様々な支出をする。

つまり、政府の 「 需要が、増える 」

「 需要 > 供給 」は、価格を上げる作用がある

また、別のロジックでも、簡単解説している

「ミカンの例で、簡単3分解説」をご覧頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

Q:日本は、インフレになっても、よいのか?

2022年は、値上げラッシュが、続いているぞ

↓

A:2022年の値上げは、

悪天候、コロナ、戦争の一時的な要因による。

「 一時的な 値上げ 」 であって、

日本は、まだ 「 デフレ脱却 」 していない

-- 消費者 経済 総研 --

Q:デフレ脱却が未完なら、インフレは良いのか?

↓

A:そうだ。 デフレの日本には、

インフレ圧力は、逆に好都合なのだ

お金の増加で、インフレ圧力が、かかり、

日本は、デフレ脱却できる

-- 消費者 経済 総研 --

Q:でも、インフレが、過剰になったら、心配だ

↓

A:心配ない。

その時は、政府はブレーキを、かけるからだ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:どうやって、ブレーキを、かけるのか?

↓

A:「 増税 」 を、するのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

Q:増税すると、なぜ物価が、冷えるのか?

↓

A:増税すると、民間部門のお金が減る。

お金の量が減れば、需要も減る

需要減で、「供給>需要」となり、物価は下がる

-- 消費者 経済 総研 --

Q:ということは、MMTでの税金は「調整機能」か?

↓

A:そうだ。 MMTでの税金は、

「 財源 機能 」ではなく、「 調整 機能 」だ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:政治家は、MMTを、導入しないのか?

↓

A:政界でも、令和元年から、急激に、

MMT側に、傾いてきた

-- 消費者 経済 総研 --

Q:「 MMT側に、傾く 」 とは?

↓

A:MMTを、標榜するのは、まだ一部の政党だ

MMT的な路線の理解が、増えたという段階だ

-- 消費者 経済 総研 --

Q:自民党や野党は、どう考えるのか?

↓

A:本ページのこの先に、進んで頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

- ■自民党・野党と、MMTは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆MMTや、財政姿勢 への 分類

MMTに 遠い側と、MMTに 近い側 の分類では、

国の借金や、財政収支 への姿勢なども分類できる。

-- 消費者 経済 総研 --

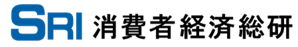

◆政党別では、どうか?

MMTに近い政党と、MMTに遠い政党は、どこか?

↓

21衆院選・22参院選の公約からは、下図であろう

↓ ※消費者 経済 総研が、上図を作成

※消費者 経済 総研が、上図を作成

「 新党やまと 」 は、

政策公約に、「 MMT 」 を、明記し標榜した。

「 れいわ新選組 」 と 「 国民民主党 」 は、

MMTの言葉は、使わないが、かなり「 MMT側 」だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆自民党内 の 温度差 は?

同じ自民党の中でも、スタンスは違うのか?

↓

そうだ。 かなり違う

↓

故安倍元首相や、高市氏は、「MMT側」だ

↓

岸田首相や、麻生元首相は、「非 MMT側」だ

↓ ※消費者 経済 総研が、上図を作成

※消費者 経済 総研が、上図を作成

※自民党の 「MMT側 」 には、

高市氏の直轄の 「財政政策 検討本部」がある。

安倍元首相が、最高顧問を、務めていた。

※自民党の 「非 MMT側 」 には、

岸田総裁直属の「 財政健全化 推進本部 」がある。

麻生元首相が、最高顧問を務める

この2つの本部は、下記ページで、解説している。

「 政策本部 vs 健全化本部 とは? 」-- 消費者 経済 総研 --※安倍氏、高市氏をはじめ借金肯定派であっても、

「借金は善」のような明確な表現は避けて、

回りくどいが、借金は悪ではない趣旨を言っている。

◆ 「MMT側」 が、増えた?

政治家は、 「 MMT側 」 が、増えたのか?

↓

そうだ。 与党も野党も、MMT側が、近年増加した

↓

自民党は、近年は、どのように変化したか?

↓

自民党は、令和元年から、MMT側が急増だ

↓

令和から、急増したのは、なぜか?

↓

令和元年の講演が、影響したのだろう。

この元年の講演の件は、次回以降で、解説する

- ■連載|日本は借金大国ではない?

- 「 日本は 借金大国ではない 理由 」 を、

過去2回、連載してきた。

その前編2つは、下記をご覧頂きたい。

*Vol.1【バランスシート編】日本借金大国は嘘?

負債だけではなく資産も含めた純負債で優等生

*Vol.2【日銀・政府編】なぜ借金大国ではない?

国の借金は、親子関係にある日銀が、担う

今回の本ページは、その続編 Vol.3 に相当し、

「 MMT理論 」と「 MMT的な理論 」の解説だ

本ページは「ニッポン 爆上げ作戦 その9」でもある

- ■「借金は悪」と、言われる理由とは?

- 「次世代への、借金の先送りは、ダメ」

「日本は借金大国なので、増税が必要だ」

「日本の財政支出を、減らす必要がある」

上記のフレーズが、しばしば聞かれる。

しかしいずれも、問題視する必要はない。

なぜ「先送りはダメ」等のフレーズを言うのか?

その理由は、下記3つの、いずれかだ。

[1] そう言った方が、自分が、得をする

[2] そう言わざるを得ない立場にある

[3] 単純に情報不足

[3]は、知識の習得で解消する。

[1]と[2]は、ポジショントーク だ。

消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、

特定政党の支援を、する立場でもない。

つまり、当方のポジションは、ニュートラルだ。

「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。

※なお「ポジショントークは直ちにNG」

というわけではない。

先送りダメと言う人は、「だいぶ減った」と感じる。

知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。

筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部

に入学以来、経済を研究している。

しかし本稿は、経済学の知識なしでも

わかるような簡単解説としている。

MMTは、筆者(松田)の解説が、

「 とことん わかりやすい 」 と、思っている。

- ■MMT続編|高圧経済6|爆上げVol.10

- 2022年 9月 10日 (土) に 投稿

Vol.10 (第2部の高圧経済の 6回目)

MMT-2:なぜ、日本円なら、借金OKか?

今回号は、MMTの続編で、

高圧経済その6|ニッポン爆上げVol.10 に、相当

-- 消費者 経済 総研 --

◆積極財政で、高圧経済へ?

「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦」

の第2部は、「景気 UP 編」だ。

「 積極財政 」で「 高圧経済 」の実現

このテーマを、現在、継続中。

さて、日本の 「 金融政策 」 には、変更はない。

変更無いのに、金融政策・日銀の話題が、多すぎる。

今の日本で、重要なのは、「 財政政策 」 だ。金融政策よりも、財政政策が重要

とても重要なのに、注目度が、低すぎる

「 その 大変重要な 財政政策 」 に、

「 高圧経済 」 の政策がある。

高圧経済という 財政政策を、提言

積極財政で、高圧経済を、実現へ

-- 消費者 経済 総研 --

◆財源は?

高圧経済のために、「 政府の支出 」を、増やす。財源は、 税金 or 国の借金 ?

すると 「 財源は、何? 」 となる。

従来までの財源は、「 税金 or 国の借金 」 だった。

今注目される 「 MMT 」 での財源は、何か?

「 政府が自ら、お札を印刷して、お金を増やす 」

これが、MMTの財源である。

前回号は、「 要約編 」として、簡単解説だった。

MMTの利点と、欠点の両方を、簡単解説した。

今回号は、より詳しく、解説する。

- ■政府支出は、国民と、景気のため?

- 「高圧経済」にするために、「政府の支出」を増やす。

では、近年の「政府の支出」の「額・内容」は、どうか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆GDPと政府の支出

日本のGDPの内訳は、次の通りだ。

① 60%が、個人の消費

+

② 25%が、政府の支出・投資

+

③ 15%が、企業の設備投資

+

④ 純輸出は、1%未満

※上の %の値は、近年での概数

-- 消費者 経済 総研 --

◆政府支出は、国民と企業に、プラス?

GDPでの政府の支出・投資の額は、どのくらいか?

近年(直近10年平均)は、年間約135兆円だ。

※「 政府の支出・投資 」は、以降 「 政府の支出 」 と略す

そもそも、「政府の支出」は、何のためか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆国民の便益 のため?

②の政府の支出では、何をするか?

建設工事や、社会福祉、防衛など様々だ。

つまり、国民の役に立つ、物事への支出だ。

その政府の支出の予算が、増えれば、どうか?

災害予防の工事や、教育予算を増やしたり、

幼稚園・保育園の充実、福祉の充実や、

AIなどへの未来投資・・など、様々できる。

政府の支出が、増えれば、

国民の役に立つ便益が、増えるのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆景気拡大 のため?

また同時に、「 景気拡大 」の意味もある。

政府の支出(発注)で、民間企業が、受注する。

それで、民間企業の売上は、増加する。

民間企業部門の「売上増加」で、景気拡大する。

売上増えれば「 私達の賃金UPの原資 」も、増える。

企業にも、そして、働き手(消費者)にも、プラスだ。

国民の便益のため、景気拡大のための政府支出だ。

これは、海外の先進諸国でも、同じである。

政府の支出は、国民の便益のため

政府の支出は、景気拡大のため

-- 消費者 経済 総研 --

◆目的を、再確認する

「 ①景気UP ②企業売上UP ③賃金UP 」

本連載は、上記3つを、目的としている

「 ③ 私たちの 給料を 増やす 」

本連載は、その③までが、目的だ。

そのための 「 積極財政 による 高圧経済 」 だ。高圧経済で、私たちの給料も UP

お金を増やして、政府の支出を、増やすのだ。

それで 「 景気UP・企業売上UP・賃金UP 」 にする。

この目的の実現のために、MMTの理解が需要だ。

※政府の支出の増加で、

景気・売上・賃金が、UPする 仕組みは、下記参照

「過去号・その1|なぜ「高圧経済」なのか?」

- ■財源は、どうなる?

- 高圧経済・積極財政では、政府の支出を、増やす。

では、「 政府の支出を、増やす 」 と、どうなるか?

↓

「増税 無し」 なら、財政赤字が、増える

↓

その赤字の分だけ、国の借金が、増える

-- 消費者 経済 総研 --財源は、どうなる?

・政府の支出が、増える

↓

・財政赤字が、増える

↓

・国の借金が、増える

◆財源問題が、課題?

高圧経済のための積極財政では、

「 財源 」 が、課題になる。

- ■借金が悪なら、 増税?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆借金が悪なら、 増税しかない?

日本では、「 国の借金は、けしからん 」と言われる。

借金がダメなら、 「 財源は、 増税 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --借金ダメなら、 増税か ?

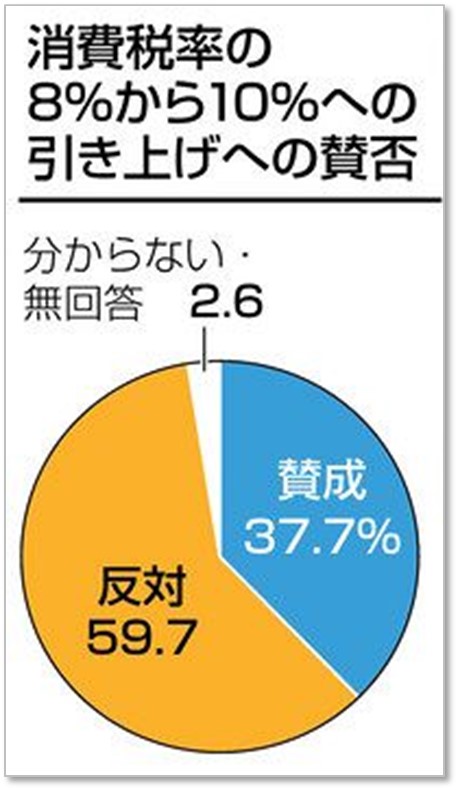

◆国民は、 増税を、求めてない?

ならば、日本国民は、「 増税を、求めている 」 のか?

「 増税希望! 」 なんて言う人は、少数派だ。 ※出典:東京新聞TOKYO Web|消費増税、反対60% 全国世論調査

※出典:東京新聞TOKYO Web|消費増税、反対60% 全国世論調査

◆増税では、日本は、低迷する?

消費税の増税で、

失われた20年が、起きたことを、知っている。

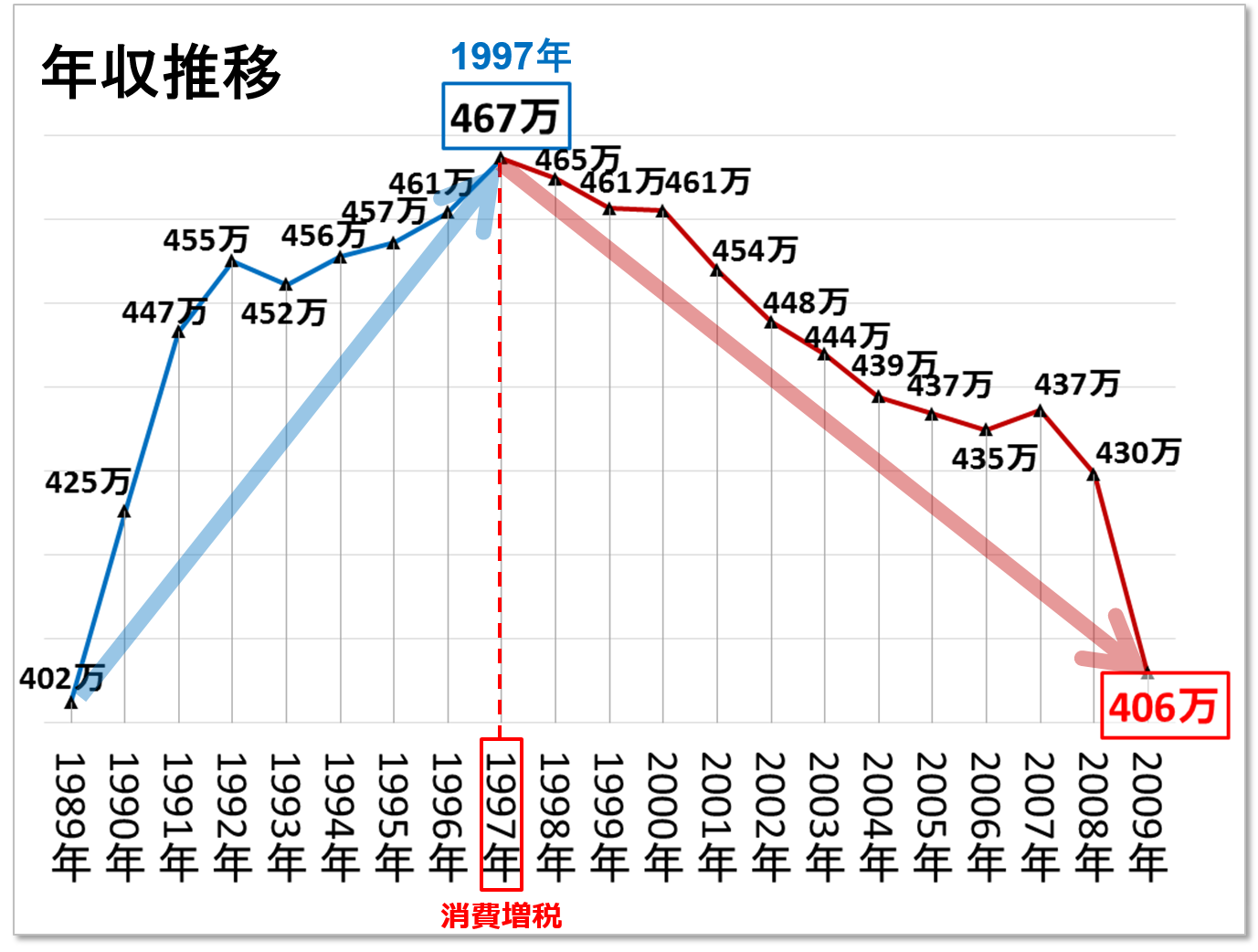

消費増税 ( 1997年 )で、私たちの賃金は下落した

↓ 1997年に消費税の増税

1997年に消費税の増税

増税で、日本の低迷 スタート

増税は、私たちの給料を、下げる

-- 消費者 経済 総研 --

◆増税以外の選択肢が、必要?

本連載は、下記3つを、目的としている

「 ①景気UP ②企業売上UP ③賃金UP 」

「 ③ 私たちの 給料を 増やす 」

本連載は、その③までが、目的だ。

「 増税以外 の 財源 」 を、選択するのだ。

増税以外 の 財源 を、選択

- ■なぜ、 「 MMT 」 なのか?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆MMTを理解し、財源を理解

連載シリーズで、MMTを解説する目的は、何か?

それは、 「 財源 」 への理解の促進だ。

日本では、「 財源問題 」への「 誤解 」が、多すぎる。

それは、なぜか?

原因は、不十分な義務教育である。

金融・経済の義務教育が、少なすぎる。

よって金融・経済のリテラシーが、不足してしまう。

日本人の金融・経済のリテラシーが、低いことが、

既に、指摘されていた。

自分の国の財政の状態が、わからないのは、問題だ。

小中の義務教育から、高校までで、

金融・経済の教育を、拡充すべきである。

そうしないと、日本は、どうなる?

誤った判断や、誤った決定を、してしまう。

日本国と、日本国民が、誤った道を、進んでしまう。

というより、誤解によって、

既に、誤った道を、歩いてきた。

世界の各国に比べて、日本は、低迷している。

早く、改める必要が、あるのだ。

- ■3つの目の 財源 とは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆3つの目の 財源を、選択?

政府の支出を、増やすための、財源は何か?

今までの財源は、下記の2つだ。

[1] 増税、または、[2] 国の借金

では、MMTの財源は、何か?

MMTの財源は、 「 政府が自ら、お札を印刷 」 だ。

MMTの最大の特徴は、

「 財源は、政府が自ら、お札を印刷 」 である。

MMTの 最大の特徴 は、

財源は、政府が自ら、お札を印刷

-- 消費者 経済 総研 --

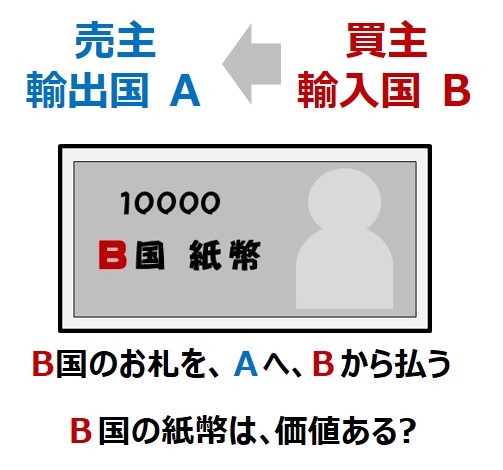

◆3つの目の 財源は、政府の発行?

[1] 増税、[2] 国の借金 でもない。

[3] 政府が自ら、お札を印刷 が、3つ目の財源だ。

- ■用語の解説

◆用語の解説

後で、出てくる用語を、先に解説する。

「 自国通貨 」とは、

日本国の通貨で、つまり「 円 」のこと

「 債務 」とは、

お金を支払う義務

「 政府債務 」とは、

日本政府の、借金を返す義務

「 債務残高 」とは、

返すべき借金の、合計額のこと

「 デフォルト 」 とは、

債務不履行のこと。

債務(義務) を、 履行(実行)できない。

つまり「 借金を返す義務が、実行できない 」こと

「 国債 」とは、

国の借金は、大半が、国債の売買で、なされる。

詳しくは「そもそも「国債」 とは?」を参照

- ■MMT とは?

- ◆MMTとは、何の略?

MMTとは、「 Modern Monetary Theory 」の略で、

「 現代貨幣理論 」 と、訳される。

-- 消費者 経済 総研 --

◆MMTでの、財源とは?

MMTを完全導入したら、政府支出の財源が変わる。

政府の財源として、「 税金は、不要 」 だ。

政府の財源として、「 借金(国債)も、不要 」 だ。

政府の財源は、税でも、国債(国の借金)でもない。

政府は、通貨(お金)を、自ら発行 するのだ。

「 政府が 通貨を 発行 」 とは、

政府自身が、お札を刷ったり硬貨を製造する事だ。

それが、政府の財源だ。 財源を、自ら生み出すのだ。

「政府が生んだ通貨」で、国民のための支出をする。

公共事業、防衛費、社会保障などの財源は、

税や国の借金ではなく、政府が発行した通貨だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆MMTの最大の特徴は?

再掲するが、MMTの最大の特徴は、

「 財源は、政府が自ら、お札を印刷 」 である。

この点を強調しないと、次項以降、混乱を招く。

再度、このMMTの最大の特徴を、再確認頂きたい。

MMTの 最大の特徴 は、

財源は、政府が自ら、お札を印刷

-- 消費者 経済 総研 --

◆「MMT」のポイントを、まとめると?

消費者経済総研が、わかりやすく要点を整理する。

↓

政府の財源は、通貨を自ら発行して、まかなう

↓

その通貨で、政府は、積極的に、財政支出をする

↓

それにより、需要が拡大し、景気は良くなる

↓

同時に、国民の役に立つ物が、作られ、増える

↓

財源は、「 新たな通貨発行 」で、税も国債も不要

↓

税と国債は、調整弁として使い、主な財源ではない

↓

お金の増やし方は「増税」や「借金」ではない

↓

国が、お金を「新たに発行」するのだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆MMT の メリット ・ デメリット は?

▼メリットは?

政府の支出の拡大で、国民の便益UP・景気拡大へ。

財源は、増税や借金でなく、政府が自ら、通貨発行。

MMTによって、政府の支出の財源が、豊富になる。

▼デメリットは?

MMTのデメリットは、 「インフレ圧力」だ。

デメリットの詳細は、追って、解説する。

- ■日銀と財務省の見解は?

- ◆日銀の黒田総裁は?

日銀の黒田総裁は、MMTを、次のように述べた。

「自国通貨建て政府債務はデフォルトしないため

財政政策は、財政赤字や債務残高等を考慮せずに

景気安定化に専念すべき 」 という理論

※各用語の解説は、上段の「用語の解説」を参照

上記を、日本に当てはめて、簡単にすると、下記だ。

「日本円での返済義務は、果たせるので、

国の赤字や、国の借金額を、気にせずに、

景気を良くするための財政政策に、専念すべき」

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本は デフォルト するか?

上の黒田氏の発言の中に、「デフォルト」があった。

日本国は、デフォルトするのか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆デフォルトに関する 財務省の見解は?

▼財務省 個人発言では?

氷山(借金の塊)に衝突し、タイタニック(日本)が沈む

上記のような趣旨を、財務省 事務次官が発言した。

これを、上司の鈴木財務相は「個人的発言」 とした。

▼財務省 公式見解では?

財務省の公式サイトの中には、下記の記載がある。

「日・米など 先進国の自国通貨建て 国債の

デフォルトは 考えられない。」

財務省は、「 日本は、デフォルトしない 」と言う。

これが、財務省の公式見解だ。

※出典:財務省 公式サイト

-- 消費者 経済 総研 --

◆デフォルトした 外国の事例は?

▼アルゼンチン政府では?

アルゼンチンの自国の通貨は、「ペソ」だ。

「ドル」は、他国の通貨で、自国の通貨ではない。

アルゼンチンは、「自国通貨 ペソ」を発行できても、

「他国の通貨 ドル 」の発行は、当然できない。

アルゼンチン政府は、外国から「ドル」で借金した。

それが返済不能になったので、デフォルトした。

アルゼンチンの2001年デフォルトでは

アルゼンチンは、世界金融市場から締め出された。

▼日本円は、日本の自国通貨?

日本の「円」は、日本の自国の通貨だ。

ドルでの借金ではなく「円」での借金ならどうか?

円建て借金が、返せないなら、日本は、どうする?

「円のお札を、刷って、借金を返せばいい 」のだ。

- ■MMTの解説は、様々あり

- ◆MMT理論 の解説 とは?

MMTは、確立された理論ではなく、

様々な人が、様々な解説を、している。

その中では、概ね下記の内容である。

「 自国通貨の発行権 を、持つ国家は、

国の財政が、赤字でも、問題ない。

国の借金も、問題ない。

財政破綻する リスクも ない。」

上記を、もっと簡単に、理解するには、、

「国の借金は、国がお札を刷って、返せばよい」

と、とらえれば、よい。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 非・MMT の 日本 」 に、MMTを適用?

・MMTの財源は、「政府が発行する通貨」

・今の日本の財源は、「税金+国の借金」

今の日本は、「MMT」ではない。

今の日本の財源は、

「政府発行通貨」ではなく、「税+借金」だからだ。

「国の借金は、国がお札を刷って、返せばよい」 は、

非・MMT の日本に、MMTを、援用した話である。

-- 消費者 経済 総研 --

◆MMTを、今の日本に、援用すると?

MMTの考えを、今の日本に、あてはめてみる

↓

今の日本のお金の集め方は、「増税」や「借金」だ

↓

なお、借金は増加を、続けている

↓

そのお金で、政府は積極的に、財政支出をする

↓

それにより、需要が拡大し、景気は良くなる

↓

同時に、国民の役に立つ物が、作られ、増える

↓

日本の借金残高は、千兆円超だが、破綻しない。

↓

国の「借金」があっても、さらに増えても、問題ない

↓

お金を、新たに作って、借金を返せば良いからだ

↓

よって、借金を気にせずに、お金を増やして使おう

↓

政府の支出を増やして、景気に貢献すべきである

- ■ MMTを、実行する国 とは?

- MMTを、実施している国は、どこか?

あるいは、それに近いことを、行う国はどこか?

ここまで読んで、気づいた方も、いるだろう。

実は日本は、MMT的な事を、既にやっているのだ。

また日本だけでなく、海外の先進7か国も、同じだ。

-- 消費者 経済 総研 --日本は、「 MMT 」 ではない

先進7か国も、 「 MMT 」 ではない

だが、「 MMT的」な事は、実施済み

◆次回・続編は?

実は日本は、MMT的な事を、既にやっている?

先進7か国も、MMT的な事を、既にやっている?

「既にMMT的な事を実行」とは、具体的には、何か?

これらを、次回の続編で、解説していきたい。

- ■MMT -3|高圧経済7|爆上げVol.11

- 2022年 9月 14日 に 新規投稿

Vol.11 (第2部の高圧経済の 7回目)

MMT-3:なぜ、親子合計なら、借金ゼロか?

「純粋MMT」と、「MMT的 理論」 の違いは?

今回号は、MMTの3回目で、

高圧経済その7|ニッポン爆上げVol.11 に、相当

-- 消費者 経済 総研 --

◆積極財政で、高圧経済へ?

「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦」

の第2部は、「景気 UP 編」だ。

「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現

このテーマを、現在、継続中。

-- 消費者 経済 総研 --

◆今回号は?

日本は、MMT ではない。

しかし、「 MMT的 な事 」は、日本は、実施済み?

上記を、前回号の文末で、述べた。

「 純粋MMT 」と、「 MMT的 理論 」 の違いは、何か?

日本は、「 MMT的 理論 」を、実施済み なのか?

「 純粋MMT 」と、「 MMT的理論 」を、解説していく

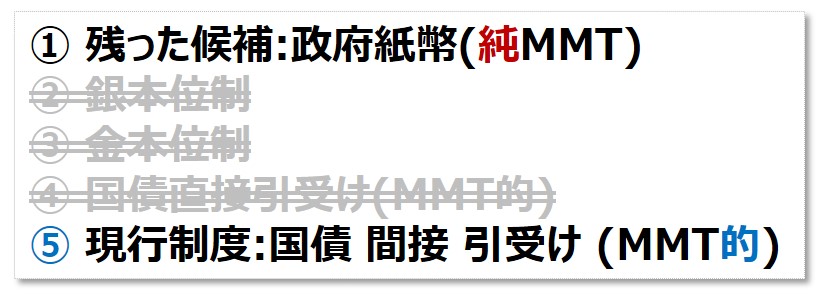

- ■純MMT と MMT的 の違いは?

- 日本は、、まだ「 MMT 」を、やっていない。

だが、「 MMT的 理論 」 を、既にやっている。

では「 純MMT 」と「 MMT 的 理論 」 の違いは何か?

▼両者の 違う点は?(財源)

まずは、「 財源 」に、注目して、解説する。

・純粋MMT は、 「 通貨の 新規発行 」 が、財源

・MMT的 の方は、 「 税+借金 」 が、財源

政府の財源は、

・純MMTは、 「 通貨の 新規発行 」

・MMT的は、 「 税 + 借金 」

▼両者の 違う点は?(通貨の発行者)

続いて、「通貨は、誰が発行?」 を、解説する。

・純MMTは、「 政府が、通貨を発行 」 する

・MMT的 では、「 中銀が、紙幣を供給 」 する

純MMTの方は、中銀の役割は、かなり小さくなる。

※「 中銀 」 とは、中央銀行の略で、

日本なら日銀、米国ならFRB

※「 通貨 」 とは、

狭義では、「 紙幣(お札) + 硬貨(コイン)」

広義では、「 紙幣+ 硬貨+預金 」

通貨の中の「 預金 」を、深入りすると、横道にそれる。

まずは、「 通貨とは、お札のこと 」 と、理解しても良い。

「通貨」、 「マネー」、 「お金」 は、

いずれも 「 お札 (紙幣) 」 と理解しても、まずは、よい。

・純MMT:政府が、自ら通貨を発行

・MMT的:中銀が、紙幣を供給

▼共通点は、「 財政赤字の肯定 」

前項では、「 違い 」 についてだった。

続いて、「 共通点 」 についてだ。

純MMTと、MMT的の共通点は、何か?

共通点は、「 財政赤字 の 肯定 」 だ。

両方とも、「 政府の支出を、増やす 」からだ。

政府の財源のお金を、増やす

↓

その増えたお金で、政府の支出を、増やす

↓

それにより、景気を拡大させる

↓

同時に、国民の役に立つ物を、作り・増やす

↓

政府の支出の増加で、赤字が増えても良い

↓

財政赤字は、肯定される

純MMTと、MMT的の 共通点は、

・財政赤字を肯定

・政府の支出 を 増やす

- ■3つの財源とは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆3つの財源 とは?

財源を、増やして、政府の支出を、増やす。

その財源を、増やす方法は、何か?

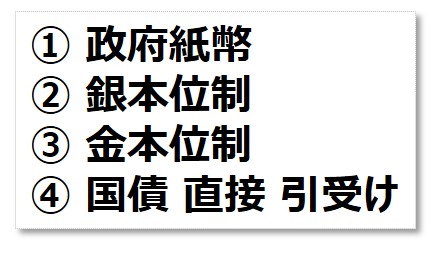

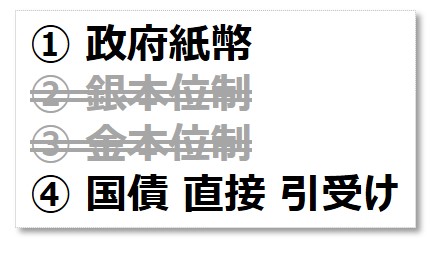

それは、下記の3つの、どれかだ。

[1] 増税 [2] 国の借金 [3] 政府通貨発行

-- 消費者 経済 総研 --

◆3つのうち、どれが良い?

[1] 増税は、

景気を、良くするどころか、悪くする。

下記の2つの、どちらかを、選択するのだ。

[2] 国の借金 or [3] 政府通貨発行

財源は、[1]増税 ではなく、

[2]国の借金 or [3]政府通貨発行

-- 消費者 経済 総研 --

◆[1] 「 増税 」 は、良くない?

[1] 増税は、財源として、どうか?

「 増税 」 では、民間からお金を、国が吸い上げる。

よって、民間部門のお金が、減ってしまう。

お金が減れば、民間需要も、減ってしまう。

需要を減らしたら、経済は縮小する。

経済が縮小したら、景気は、良くならない。

増税は、景気へ、プラスではない。

増税は、景気へ、マイナスに働く。

-- 消費者 経済 総研 --増税したら、

民間の お金・需要 を、

減らして しまう

◆[2] 「 国の借金 」 は、どうか?

[1] 増税 では、民間のお金が、減ってしまう。

[2] 国の借金型では、民間のお金は、減らない。

だが国の借金型でも、民間のお金は、最初は減る。

しかし民間へ、お金は、後に戻る。

よって、民間のお金は、減らないのだ。

▼ 「減って、戻る」 とは?

民間のお金が「減って、戻る」とは、どいう事か?

国の借金は、「国債の発行」によるのが、大半だ。

国債を、政府が販売し、民間の銀行等が買う。

この国債の販売額を、仮に、2兆円とする。

民間の銀行等が、購入代金(2兆円)を、支払う。

政府が、販売代金(2兆円)を、受け取る。

この時点 (前半) では、

国債の購入代金(2兆円)が、民間から減る。

前半は、民間から、2兆円が減る

その後(後半)、民間の銀行等は、日銀へ国債を売る。

日銀が、購入代金(2兆円)を、支払う。

民間の銀行等が、販売代金(2兆円)を、受け取る。

この時点 (後半) では、2兆円が、民間へ戻る。

後半は、民間へ、2兆円が戻る

国債の売買代金は、

前半:民間から→政府へ。 後半:日銀から→民間へ

前半: 民間から、2兆円が 減る

↓

後半: 民間へ、2兆円が 戻る

こうして、民間のお金は、「 減って、戻る 」のだ。

つまり、「 借金 」型では、民間のお金は、減らない。

民間の需要は、減らずに、維持される。

借金型では、

民間の お金・需要 は、

減らない

※「そもそも国債とは?」も参照

-- 消費者 経済 総研 --

◆[3] 「 政府通貨発行 」 は、どうか?

[3] 政府通貨発行も、民間のお金は、減らない。

政府通貨発行では、単純に、新たに、お金を作る。

お金は、増えるだけで、減るタイミングは無い。

-- 消費者 経済 総研 --[2]国の借金と、[3]政府通貨発行は、

民間の お金と需要 を、減らさない

◆なぜ、増税では、ないのか?

純MMTの財源は、増税ではなく「政府通貨発行」だ。

MMT的の財源は、増税ではなく、「借金の増加」だ。

なぜ、両方ともに、「 増税を、選択しない 」 のか?

理由は、増税すると、景気は悪くなるからだ。

過去の増税で、失われた20年が、始まった。

過去の増税で、私たちの給料の下落が、始まった。

増税で景気悪化は、下記過去号で解説した通りだ。過去の 増税で、

失われた20年 スタート

「増税では、日本は、低迷する?」

- ■MMT的での、国の借金は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆MMT的では、国の借金はOK?

積極財政では、政府の支出を、増やす。

その「財源」のお金も、増やすことが、必要だった。

MMT的理論の財源は、

増税ではなく、「 国の借金の 増加 」 だ。

MMT的理論では、国の借金の増加は、肯定される。

-- 消費者 経済 総研 --

◆国の借金 今も、今後も OK?

▼国の借金 今は、問題なし

「日本は資産大国なので、国の借金は問題ない」と、

消費者経済総研の、複数の過去号で、解説した。

日本の国の借金は、現時点は、問題ない。

▼国の借金 今後の増加も、問題なし?

・借金は、現在、問題なしで、今後も、問題なしか?

・借金は、現在、問題ないが、今後は、問題ありか?

答えは「 今後の、更なる借金増加も、問題なし 」だ。

今後、さらに増えてもOK の理由 とは?

-- 消費者 経済 総研 --

◆今後、増えてもOK の2つの理由

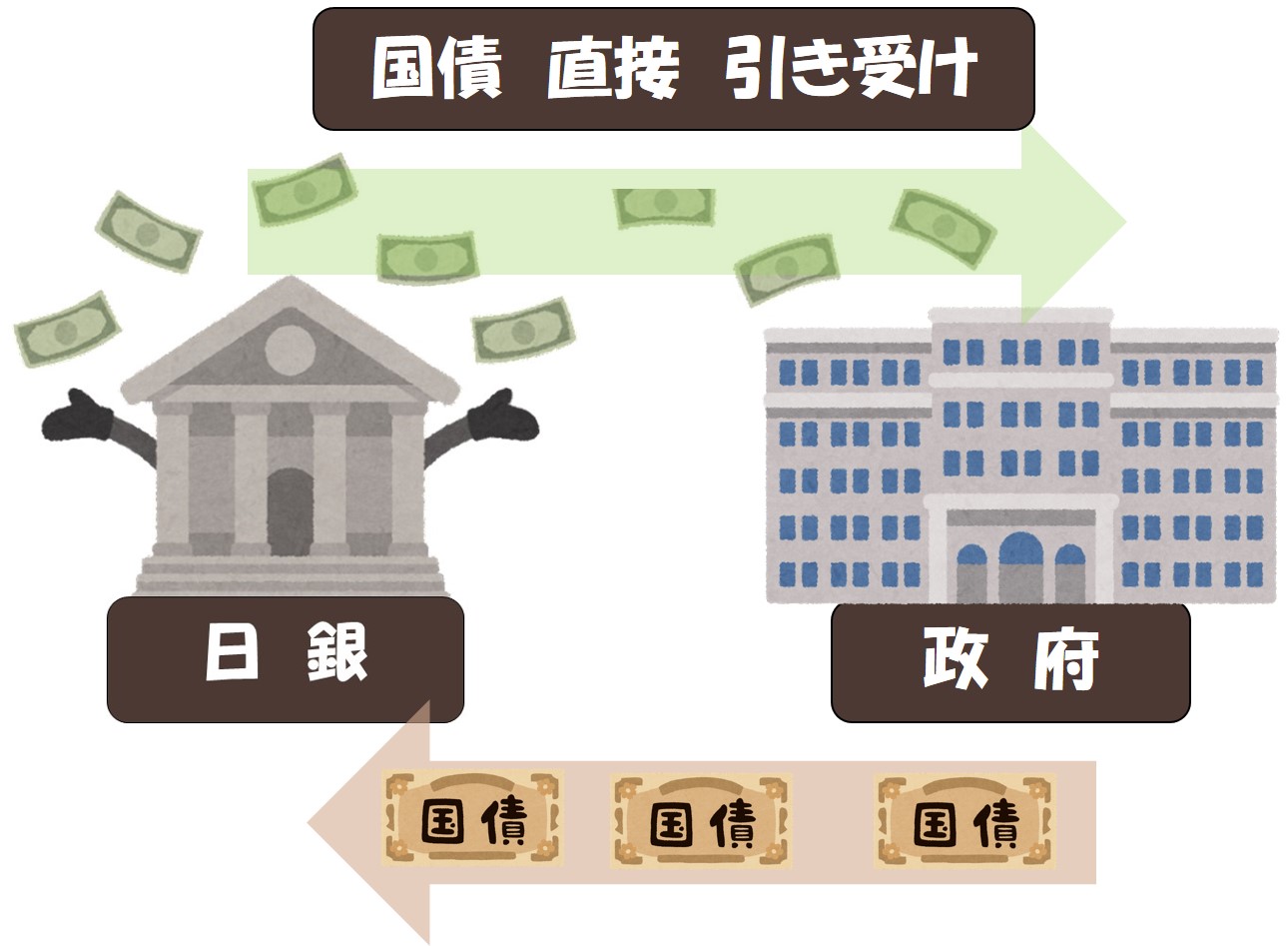

▼① 国の借金 引受け者は、日銀

政府の借金の 最終の引受け者は 子会社の日銀

▼② 新たに、通貨を、発行

返済必要でも、お札を刷って、返せばよい

上記の①②を根拠とし、「借金増えても、問題なし」

とするのが、MMT的理論である。

借金増加は、今後も、OKの理由

① 政府は、日銀(子)から、借金

② 新たに、通貨を、発行

(お札を刷って、返せばよい)

なお、「純MMT」での財源は、「政府の発行通貨」だ。

借金は、主な財源ではない。

よって、国の借金の問題は、

MMT的で登場するが、純MMTでは、登場しない。

-- 消費者 経済 総研 --

◆① 国の借金 引受者は 子会社の日銀

▼連結会計 とは?

上場企業には、「連結会計」をする義務がある。

連結会計とは、

親会社・子会社等を、合体させ、

「 全体を、1つの会社 」 とみなす会計だ。

親・子に、貸し・借りが、ある場合は、どうするか?

つまり、親子間の「 債権・債務の処理 」である。

次のケースで、見ていく。

親会社は、子会社から借金した「債務」がある。

子会社は、親会社へ貸し付けた「債権」がある。

連結会計では、親会社と子会社を、連結させる。

債権・債務は、親と子の、合わせた値で、発表する。

連結会計で、親子間の債権・債務は、相殺される。

連結会計で、

親子間の 「 債権・債務は、相殺 」

▼日銀に、当てはめて、みると?

日銀は、役所ではなく、会社である。

東京証券取引所に、上場している上場企業だ。

だが、日銀は、上場企業ではあるものの、

一般の上場企業とは、異なる点はある。

ここでは日銀を、一般の上場企業と、

同じ視点で、見た場合の解説を、してみる。

財政赤字で、政府の借金が、増加してもよい。

↓

新たな借金増加も、(間接だが) 日銀が、引き受ける

↓

つまり、「 政府が日銀から、借りたお金 」 が、増える

↓

政府は、日銀の株の55%を、保有している(出資証券)

↓

つまり、「日銀は、政府の子会社」だ

↓

政府(親)は、日銀から借金した「債務」がある

↓

日銀(子)は、政府へ貸し付けた「債権」がある

↓

連結会計では、親会社と子会社を、合算させる

↓

連結会計で、親子間の債権・債務は、相殺される

↓

親の債務530兆円と、子の債権530兆円は、相殺だ

↓

親と子の合計では、「借金は無い」になる

・政府(親)の 債務 530兆円

・日銀(子)の 債権 530兆円

上の2つは、相殺で、借金ゼロ

▼「統合政府」 とは?

上記の連結の見方は、新たに登場のものではない。統合政府 =政府 + 日銀

前から「 統合政府 」の見方として、言われてきた。

22/5/9に、安倍元首相は、下記趣旨の解説をした。

「 日銀は、政府の子会社 」

「 返済期限が来たら、

返さないで、借り換えて構わない。 」

安倍氏の解説は、この「統合政府」の視点に基づく。

▼統合政府を、親子の例で、簡単解説

統合政府を、親子の例で、簡単な解説をする。

山田さんが、銀行から、借金した。

その借金を、返さないと、問題である。

山田花子(親)が、山田太郎(子)に、千円を貸した。

この親子の貸し借りは、他人には、無関係だ。

山田親子の貸し借りは、山田家だけの問題だ。

銀行を始め、他人には、何の問題もない。

だが、山田花子が、銀行からの借金を、返さないと?

既述の通り、それは、問題になる。

政府(親)が、日銀(子)に、返さない事で、困る人は?

親子の問題であって、他人で困る人は、いない。

親子の 貸し借りは、

親子以外には、無関係

▼統合政府の視点で、借金増加も、OK

国の借金の引受者は、子会社の日銀

↓

借金は、問題ではないので、増加してもよい

↓

財政赤字でも、積極的に財政支出をする

MMT的理論 では、国の借金を、

子会社・日銀が、引受けるからOK

-- 消費者 経済 総研 --

◆② 返済となっても、お札を刷ればよい

政府は、日銀から返済を、迫られるか?

↓

仮に、返すことに、なったとしたら、どうする?

↓

お札を刷って、返せば良い のである

仮に、返すことに、なっても、

お札を刷って、返せば良い

▼MMT的理論の支柱は、通貨発行

MMT的理論での「 借金増加 OK 」の根拠の一つが、

「 借金は、お札刷って、返せばいい 」 だ。

「 お札を刷る 」とは、

「 政府が、通貨を、発行する 」 ということだ。

「 政府通貨発行が、財源 」は、純MMTの特徴だった。

MMT的理論は、

純MMTの財源理論を、援用して説明されるのだ。

-- 消費者 経済 総研 --MMT的理論で、返済する場合は、

お札刷って、返せばよい

- ■目的を、再確認する

- 「 ①景気UP ②企業売上UP ③賃金UP 」

本連載は、上記3つを、目的としている

「 ③ 私たちの 給料を 増やす 」

本連載は、その③までが、目的だ。

そのための 「 積極財政 による 高圧経済 」 だ。

お金を増やして、政府の支出を、増やすのだ。高圧経済で、私たちの給料も UP

それで 「 景気UP・企業売上UP・賃金UP 」 にする。

この目的の実現のために、MMTの理解が需要だ。

なぜMMTを、考えるかの意義を、再確認だ。

積極財政のために、政府の支出を増やす。

そのために、財源を、増やすのだ。

財源の理解のために、MMTに注目なのだ。

-- 消費者 経済 総研 --財源の理解 のために、MMT

◆国民の便益 のため?

政府の支出では、何をするか?

建設工事や、社会福祉、防衛など様々だ。

つまり、国民の役に立つ、物事への支出だ。

その政府の支出の予算が、増えれば、どうか?

災害予防の工事や、教育予算を増やしたり、

幼稚園・保育園の充実、福祉の充実や、

AIなどへの未来投資・・など、様々できる。

「 保育園落ちた 日本 ■ね!」 の話が以前あった。

政府支出が、増えれば、待機児童問題も、解消へ。

政府の支出が、増えれば、

国民の役に立つ便益が、増えるのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆景気拡大 のため?

また同時に、「 景気拡大 」の意味もある。

政府の支出(発注)で、民間企業が、受注する。

それで、民間企業の売上は、増加する。

民間企業部門の「売上増加」で、景気拡大する。

売上増えれば「 私達の賃金UPの原資 」も、増える。

企業にも、そして、働き手(消費者)にも、プラスだ。

国民の便益のため、景気拡大のための政府支出だ。

これは、海外の先進諸国でも、同じである。

政府の支出は、国民の便益のため

政府の支出は、景気拡大のため

※政府の支出の増加で、

景気・売上・賃金が、UPする 仕組みは、下記参照

「過去号・その1|なぜ「高圧経済」なのか?」

次回号は、「MMT的理論」の

日本、米国、先進国での、導入状況を、解説予定。

- ■MMT -4|高圧経済8|爆上げVol.12

- 2022年 9月 18日 (日) に 新規投稿

Vol.12 (第2部の高圧経済の 8回目)

MMT-4:日本低迷の理由は、少ない借金?

今回号は、MMTの続編で、

高圧経済その8|ニッポン爆上げVol.12 に、相当

-- 消費者 経済 総研 --

◆積極財政で、高圧経済へ?

「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」

の第2部は、「景気 UP 編」だ。

「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現

このテーマを、現在、継続中。

-- 消費者 経済 総研 --

◆前回号と、今回号は?

▼前回号は?

前回号で、純MMTと、MMT的の「違い」を解説した。

「 財源 」 は、下記の様に、違いがあった

・ 純MMT:政府が、自ら通貨を発行

・ MMT的:中銀が、紙幣を供給

一方で、2つの 「共通点」は、

「財政赤字を、肯定」と「政府支出を、増やす」だった

▼今回号は?

日本も、米国も、先進7か国も、MMT ではない。

しかし、「 MMT的 な事 」は、実施済み?

今回号は、日本・米国・先進国の

「 MMT的 理論 」 の導入の現状を、解説していく

- ■日本では、どうか?

- -- 消費者 経済 総研 --

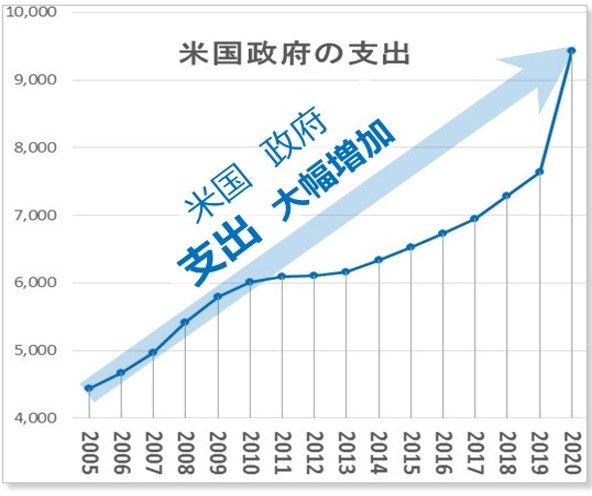

◆日本は、 「政府の支出」を、増やした?

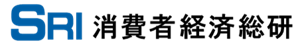

日本は、「政府の支出」を、増やしてきた。

下図は、2005年支出を100%とした場合の推移だ。

↓ なお2020年に、大幅増加したのは、

なお2020年に、大幅増加したのは、※JPN. G.G. Expense

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典 :IMF| Statement of Operations -IMF Data

コロナ対策の支出が、増えたからだ。

-- 消費者 経済 総研 --

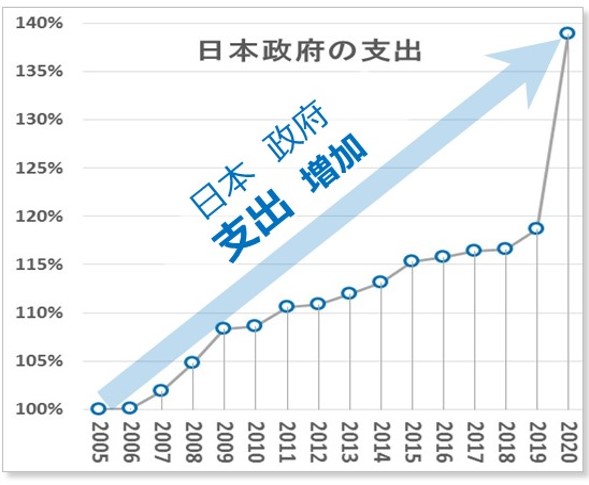

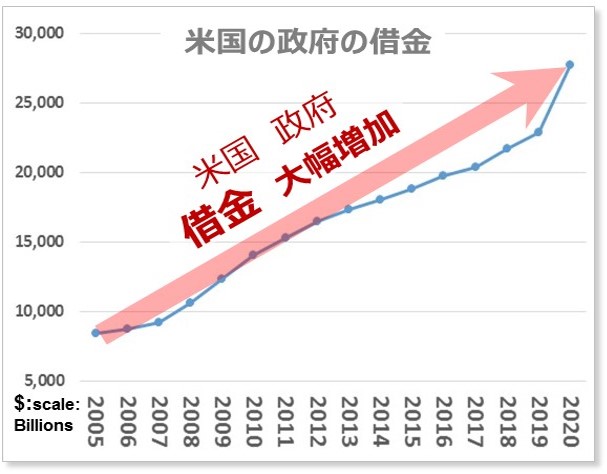

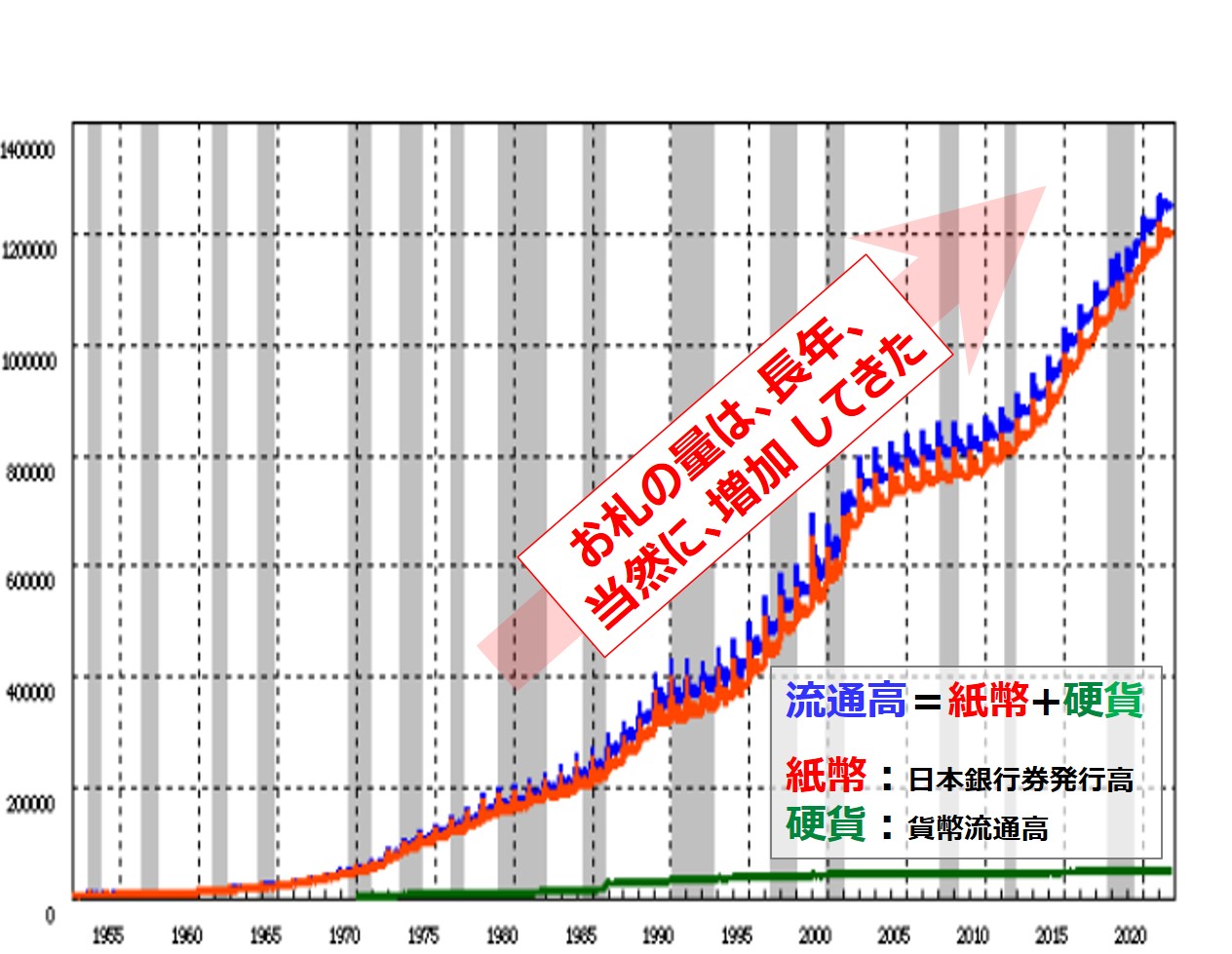

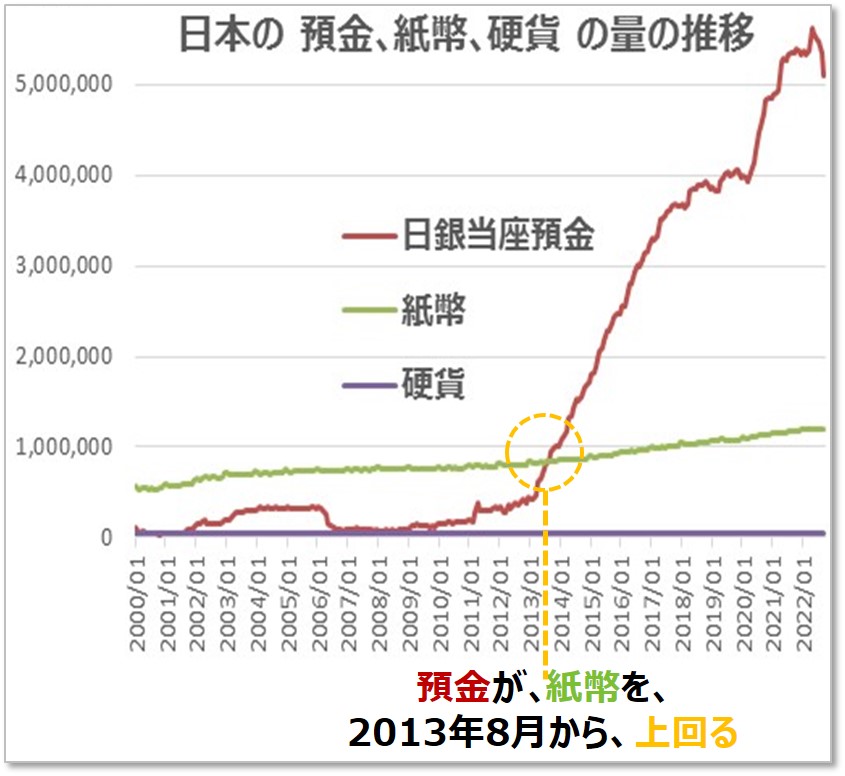

◆日本は、 「国の借金」も、増やした?

前項の通り日本は、「政府の支出」を、増やした。

それにより、日本の「国の借金」は、どうなった?

日本は、「 国の借金 」 を、増やしてきた。

下図は、2005年借金を100%とした場合の推移だ。

↓ 政府支出を増やし、財政赤字で、借金も増えた。

政府支出を増やし、財政赤字で、借金も増えた。※JPN. G.G. Liabilities

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典 :IMF| Balance Sheet -IMF Data

よって、日本は、「 MMT的 」なのだ。

日本は、「 MMT 」 ではない

だが、「 MMT的」な事は、実施済み

- ■米国では、どうか?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆米国は 「政府の支出」を、増やした?

米国は、「政府の支出」を、増やしてきた。

下図の通り、「 大幅に 増やした 」 のである。

↓ -- 消費者 経済 総研 --

-- 消費者 経済 総研 --※金額は、 単位$、Scale: Billions

※※対象は、U.S. G.G. Expense

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典 :IMF| Statement of Operations -IMF Data

◆政府の支出の 財源は?

政府支出を増やすには、財源も増やす必要がある。

では、財源は、何か? 下記の3つのどれかだ。

① 「 増税 」

② 「 国の借金増加 」

(増税無しでは、借金は増加する)

③ 「 政府が通貨発行 」

(政府が、自らお札を、印刷する)

米国は、上記 ① ② ③ の、どれか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆米国は 「国の借金」も、増やした?

前項の通り米国は、「政府の支出」を、増やした。

それにより、米国の「国の借金」は、どうなったか?

米国は、「 国の借金 」 を、増やしてきた。

下図の通り、「 大幅に 増やした 」 のである。

↓

※金額は、 単位$、Scale: Billions

※対象は、U.S. G.G.Liabilities (IPSGS(年金等) を除く)

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典 :IMF| Balance Sheet -IMF Data

あなたの わからない を

わかるに 変える

- 消費者 経済 総研 -

- ■日米比較は?

- -- 消費者 経済 総研 --

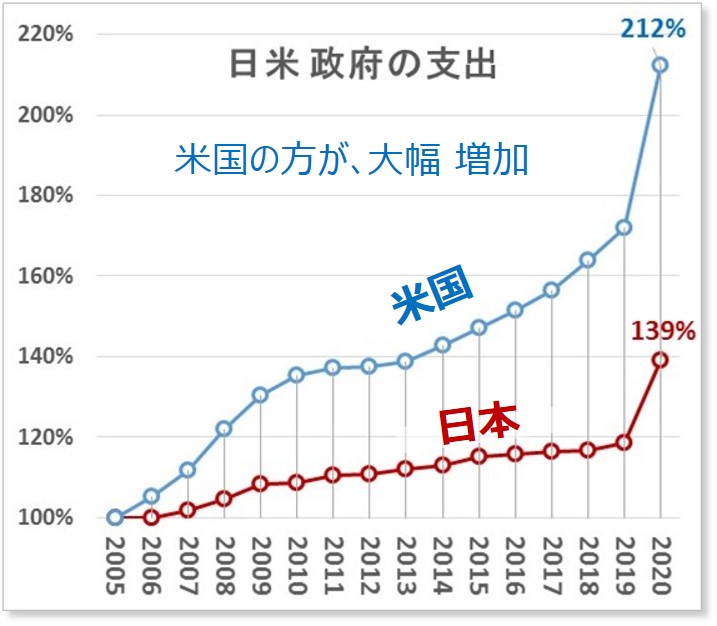

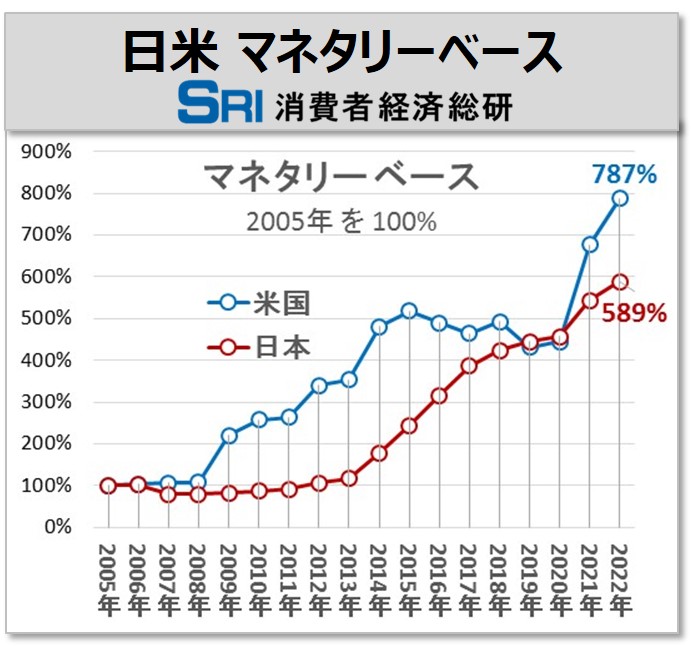

◆日本と、米国を、比較すると?

前項の米国のグラフは、ドルベースの金額推移だ。

続いてここでは、「日米の比較」を、してみる。

2005年の額を、100とした場合の推移の比較だ。

▼政府の支出の日米比較

▼政府の借金の日米比較

政府の 「 支出 」 も 「 借金 」 も、

日本より、米国の方が

はるかに、増やしている

- ■海外と日本の MMT的理論

-- 消費者 経済 総研 --あなたの わからない を

わかるに 変える

- 消費者 経済 総研 -

◆海外は、赤字で、借金増加?

財政赤字は、日本、米国だけではない。

2020年のG7(先進7国)では、7か国は、全て赤字だ。

コロナ前の2019年でも、大半が赤字国だ。

財政赤字は、何も特別なことではない。

赤字なら、その赤字分は、「国の借金」で、調達する。

つまり先進諸国は、国の借金を、増加させている。

先進7か国は、

・政府支出を、増やした

↓

・財政は、赤字

↓

・国の借金も、増加した

外国は、借金増加で、政府支出の財源を、増やした。

それで、「 需要 > 供給 」 にして、景気UPさせた。

また同時に、政府支出の増加によって、

国民に役に立つ便益を、増やした。

政府の支出の増加も、国の借金の増加も、

景気拡大のため、国民の便益のためだ。

国民のための、政府の借金増加

-- 消費者 経済 総研 --借金の増加は、国民のため

「 景気拡大+国民の便益 」 のため

◆先進国は、MMT的なのか?

政府の「支出」を増やし、「借金」も、増やしたので、

先進7国は、MMT的理論を、実践中なのだ。

先進7国は 「 純MMT 」 ではない

だが、「 MMT的」な事は、実施済み

-- 消費者 経済 総研 --

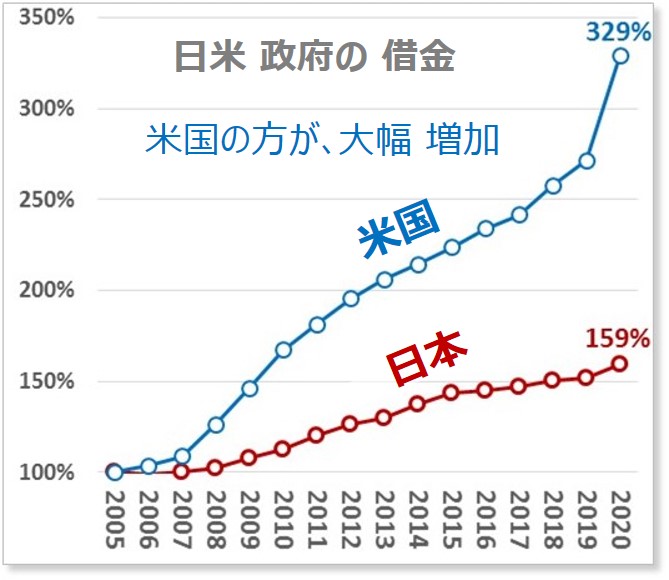

◆先進7国の 借金は?

G7(先進7ヵ国)の 借金は、どう増えたか?

↓

2005年を100とした場合の、2020年の増加率だ

↓ ↓

↓

英 国 473%

米 国 329%

カナダ 253%

フランス 232%

イタリア 172%

ドイツ 162%

日 本 159%

↓

日本が、最も借金の増加が、少ない

-- 消費者 経済 総研 --

※上のグラフの対象は、Liabilities

(IPSGS(年金等)ある場合は、それを除く)

※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成

※出典 :IMF | Balance Sheet-IMF Data

◆日本の 借金の増加 は、少なすぎる?

「 国の借金の増加 」 は、先進諸国では共通だ。

日本では、「 国の借金は ダメ 」と、言う人がいる。

国の借金は、問題ないのだ。

それどころこか、日本の借金増加は、少なすぎる

-- 消費者 経済 総研 --日本の 借金の増加 は、

少なすぎる

◆日本の政府の支出は、少なすぎ?

日本の 「 借金の増加が、少ない 」 のは、なぜか?

日本の 「 政府支出が、少ない 」 からだ。

下図がその証拠だ。

↓

※グラフ出典:川崎市議会議員 三宅隆介氏

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、消極財政?

上のグラフからは、何が、わかるか?

↓

日本は、政府支出の増額幅が、小さすぎる

政府の支出の増加は、

日本は、少なすぎる

日本は、「積極財政」ではなく、「消極財政」なのだ

↓

これでは、日本のGDPは、低迷してしまう

↓

しかも、国民に役立つ便益も、増えない

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本だけが低迷 その原因は?

国の借金が増えたのは、日本だけではない。

先進諸国は、軒並み、借金を、増やしてきた。

その中でも、日本の借金の増加率は、低いのだ。

外国は、借金を増やして、政府予算を増やした。

借金増は、景気UPと、国民の便益UPのためだ。

日本低迷の理由の1つは、借金増が少ないからだ。

日本経済が弱いから、借金を増やした のではない。

借金増加が少ないから、日本経済が低迷したのだ。

世間の常識とは違うが、これが真実である。

この真実に、与党も野党も、気づき始めた。

日本が低迷から、脱出するために、

このページ内容は、広がって欲しい。

ぜひ、このページへリンク設定、をお願いしたい。

日本は、外国よりも、

・借金増加が、少なすぎる

・政府の支出が、少なすぎる

借金と支出が、少なすぎるのが、

日本低迷の 原因の1つだ

- ■日本政府と自民党の 見解は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、肯定しないが、実行中?

MMT的なら、財政赤字は、積極的に肯定される。

だが、日本政府は、「赤字の肯定」は、していない。

財政赤字を、肯定しないが、実行中の状態なのだ。

さらに、自民党と政府には、

財政スタンスの変化が、みられる。

自民党も政府も「赤字の肯定」の側に、近づいた。

つまり、MMT側に、近づいたのだ。

では、「 日本が、どう変化したか 」で、

「政府の変化」、続いて「自民党の変化」を見ていく。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 日本政府 」 は、どうか?

日本も、「 MMT的理論の 実行国 」だ。

では、赤字・借金・MMTへの、政府の見解はどうか?

下記は、元財務大臣の麻生氏の発言だ。

「 国の借金? お金を刷って返せばいい。簡単だろ?」

麻生氏は、上記 の発言とは別に、次も発言した。

「 日本を、MMTの実験場に、する気はない 」

では、政府の公式見解は、どうか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆政府の公式見解は?

政府は、純MMTも、MMT的理論も、肯定してない。

政府の公式見解は、

「 財政健全化への旗を、降ろさない 」である。

日本政府は、財政の黒字化の道を、捨てていない。

日本政府は、

「 黒字化 」 の姿勢を維持

-- 消費者 経済 総研 --

◆政府の公式見解の 推移(財政の黒字・赤字)

黒字化を目指すと言う政府にも、変化がある。

政府は、どう変化したか?

徐々に、MMT側へ、近づいたのか?

▼2017年 12月8日|閣議決定

「2020年度での黒字化目標の達成は困難。

ただし、財政健全化の旗は、決して降ろさず、

黒字化を、目指すという目標自体は、堅持する。」

▼2018年 6月15 日|閣議決定

「財政健全化に着実に取り組み、

" 2025 年度の 黒字化 " を、目指す。」

▼ 2022年 6月7 日|閣議決定

「財政健全化の「旗」を下ろさず、

これまでの財政健全化目標に取り組む。」

しかし、骨太方針2018で掲げた

" 2025年度の黒字化 " は、削除された。

つまり、財政の健全化(黒字化)は、維持するが、

「 黒字化は、いつか 」 の時期目標は、捨てたのだ。

つまり黒字化は、トーンダウンしたのだ

「 黒字化 」 の目標年度は、

削除された

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本政府も、若干、MMT側へ

22年の骨太方針で、黒字化の目標年度が、消えた。

「黒字化が、トーンダウン」したので、

政府も、若干だが、MMT側に、寄ってきたのだ。

「 積極 財政 派 」 の勢いが、増加したからだ。

非MMT側から → MMT側へ、 若干だが接近中だ。

日本政府も、MMT側へ、若干接近

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 政府 」 ではなく 「 自民党 」 は?

前項は、「 日本 政府 」 についてだった。

では、「 政府 」 ではなく 「 自民党 」 は、どうか?

「自民党で、借金肯定派が、急増」 と以前、解説した。

自民党は、どう変化したのか?

政府より、自民党の方が、積極的にMMT側に接近。

自民党の議連は、「 下記は、全て誤り 」 と表明した。

・日本の財政は 破綻寸前

・国民一人 900万円の 借金

・国債は、必ず返済が、必要

上記を、「 全て誤り 」 としたのだ。

これは、「過去号 その3」で、解説した。

詳細は、「 自民党も野党も、借金肯定へ 」 を参照

自民党も、MMT側へ、近づいた

-- 消費者 経済 総研 --

◆野党は、どうか?

「 新党やまと 」 は、「 新党やまと 」 は、

MMTを 明記

政策公約に、「 MMT」 を、明記し標榜した。

「 MMTで 豊かな日本を! 」 が、

新党やまとのメイン・フレーズだ。

それは、下記公報の1ページ目の左上にある。

※出典:衆議院 ( 比例代表選出 ) 議員選挙広報

れいわ新選組と、国民民主党は、かなりMMT側だ。れいわと、国民民主は、

かなり MMT的

MMTの用語を使わないが、MMT経済学を、

「れいわ」と、「国民民主」は、良く理解している。

また、立憲民主党、維新の会にも、変化がみられる。

「自民党・野党も、MMT側へ変化」の詳細は下記参照野党も、MMT側へ、近づいた

過去号・高圧経済3|自民党も野党も、借金肯定へ

-- 消費者 経済 総研 --

◆MMT側が、増えたのは、いつ?

日本の国会は与党も野党も、急にMMT側に寄った。

MMT側が、増えたのは、いつからか?

令和元年 (2019年) からである。

令和元年に、ケルトン氏が、来日した。

ケルトン氏は、国会内で、MMTの講演をした。

ケルトン氏は、アメリカの経済学者で教授である。

その頃から、日本でMMT側が、増えてきたのだ。

なお令和元年よりも前から日本で、長年にわたり、

「 MMT的な 理論 」 が、議論されていた。

「お金で困るなら、自ら紙幣を、刷れば良い」

「不景気でなら、お金を国民に、配ればよい」

「ヘリコプターから、お金を、ばら撒けば良い」

このように、 MMT ではなくても、

MMT的な議論は、以前から、あったのだ。

それが、令和元年から、増えたのだ。

-- 消費者 経済 総研 --令和元年から、自民党も野党も、

MMT側へ、近づいた

党内変化で、政府も若干変化

◆どこまで、MMT側へ?

こうして、令和元年から、急にMMT側へ、接近した。

では、どこまで「 MMT側に、接近 」 してよいのか?

MMT側に、政策が寄っていくと、どうなる?

MMTのデメリットは、〇〇か?

次回号は、これらを、解説していきたい。

とことん

わかりやすい 解説

- 消費者 経済 総研 -

-- 消費者 経済 総研 --

■関連ページは?

◆日本は、借金大国では、ない

日本の国の借金は、問題ではない。もともと 日本は、

借金大国では、なかった

現状は、日本は、借金大国ではなく、優等生だ

理由は、借金も多いが、財産も多いからだ。

日本は、資産も多く「資産大国」でもある。

負債だけでなく、資産も見る必要がある。

日本は、純負債・純資産で、G7で上位の優等生だ

これは、過去号で、わかりやすく解説してある。

下記の号を、ご覧頂きたい。

*Vol.1「 純負債編|なぜ 日本借金大国は 嘘? 」

-- 消費者 経済 総研 --

◆借金増えても、日銀が対応する

親会社の債務と、子会社の債権は、連結で相殺

更なる借金の増加も、問題ない

国の借金は、子会社である日銀が、担うからだ

これは、過去号で、わかりやすく解説してある。

下記の号を、ご覧頂きたい。

*Vol.2 「 日銀・政府編|なぜ借金大国ではない? 」

-- 消費者 経済 総研 --

◆自民党・野党の MMT側への 変化は?

「自民党も野党も赤字肯定の開始」は、下記を参照

「 「高圧経済」 政策 その3 」

- ■MMT-5|高圧経済9|爆上げVol.13

- 2022年 9月 25日 (日) に 新規投稿

Vol.13 (第2部の高圧経済の 9回目)

MMT-5:デメリットは、ハイパーインフレ?

-- 消費者 経済 総研 --

◆積極財政で、高圧経済へ?

「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」

の第2部は、「景気 UP 編」だ。

「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現

このテーマを、現在、継続中。

-- 消費者 経済 総研 --

◆前回号と、今回号は?

▼前回号は?

日本も、米国も、先進7か国も、MMT ではない。

しかし、「 MMT的 な事 」は、実施済み。

日本・米国・先進国の「 MMT的 理論 」 の

導入の現状を、前回号で解説した。

▼今回号は?

今まで、MMTのメリットを、解説してきた。

今回号は、MMTのデメリットを、解説していく。

-- 消費者 経済 総研 --

- ■MMTの デメリット とは?

- 前回号まで、MMTのメリットを、解説してきた。

では、「 MMTの デメリット 」 は、何か?

先に結論を言うと、

MMTのデメリットは、「 インフレ圧力 」 だ。

MMTでは、物価上昇の力が、働くのだ。

MMTの デメリットは、

「 インフレ圧力 」

-- 消費者 経済 総研 --

◆MMTのメリットは?(再確認)

財政赤字になっても、政府の支出を、増やす。

政府の支出の増加で、下記①と②が、実現できる。

① 景気の拡大

② 国民に役立つ便益の増加

純MMTでも、MMT的でも、上記がメリットだった。

-- 消費者 経済 総研 --

◆財源は?

政府支出の増加の際の「 財源 」は、下記だった

純MMTでは、政府の通貨発行

MMT的では、国の借金の増加

-- 消費者 経済 総研 --

◆民間の需要は、不足?

景気拡大の手段は、様々な方法が、ある。

様々ある中で、「 政府支出の増大 」の役割は、何か?

それは、「 需要強化 」 だ。

日本経済は、「 供給 > 需要 」 である。

需給ギャップ(GDPギャップ)は、現在、マイナスだ。

そのマイナスの需給ギャップを、政府が埋める。

需要 = 民間部門の需要 + 政府部門の需要だ。

日本経済は、民間部門が、弱い。

つまり「民間部門の需要が、少ない」ということだ。

日本は、民間の需要が、少ない

-- 消費者 経済 総研 --

◆民間の不足を、政府が、埋める?

民間の需要不足分を、政府部門がうめる。

そのための 「 政府支出の増加 」 なのだ。

それによって、「 供給 < 需要 」 にするのだ。

民間の需要不足を、政府がうめる

そのために、政府支出を、増やす

それで 「 供給 < 需要 」 に

-- 消費者 経済 総研 --

◆価格は、「需・給」で、決まる?

そもそも 「 価格 」 は、何で決まるのか?

「需要」 と 「供給」 のバランスで、価格が、決まる。

需要が弱い、つまり「供給>需要」だと、価格下落。

需要が強い、つまり「供給<需要」だと、価格上昇。

政府支出の増加で、政府部門の需要が、高まる。

総需要(民間需要+政府需要)が、強くなる。

総需要の大きさで、価格水準が決まる。

総需要の増加で、物価は上昇するのだ。

政府支出の増加で、需要が増えれば、

「インフレ圧力」が、かかる。

この「 インフレ圧力 」 が、「 MMTの 副反応 」 だ。

▼副反応が過剰なら、デメリットへ

「政府の支出の増加→需要増加」が、過剰になれば、

「望まぬインフレ」に、なる可能性がある。

-- 消費者 経済 総研 --政府支出 増加

↓

需要 増加

↓

インフレ圧力

- ■インフレは好都合?

- 純MMTや、MMT的な理論を、実行すると、

インフレになる可能性がある。

MMTのデメリットは、インフレ圧力だ。

しかし日本は、長年デフレに、悩まされてきた。

日本のデフレ脱却は、未完である。

よってインフレ圧力は、「 逆に好都合 」 なのだ。

▼2022年の値上げラッシュは?

2022年は、値上げが続くが、それは一時的だ。

悪天候、コロナ、戦争という一時的な原因による。

「 一時的 」ではなく、「 安定的・継続的 」な2%上昇

まで、政府支出を、増やすのだ。

-- 消費者 経済 総研 --日本は、デフレ脱却 未完

インフレは、逆に好都合

- ■ なぜ、デフレは、だめなのか?

- 日本は、デフレ脱却が、未完の状態にある。

そもそも、なぜインフレ(脱デフレ)を、目指すのか?

-- 消費者 経済 総研 --

◆デフレス・パイラル とは?

デフレ・スパイラルは、下落が、更なる下落を呼ぶ。

そのデフレ・スパイラルを、解説する。

※スパイラルとは、「 らせん 」 のこと

企業の売上が、下がると?

↓

企業の利益が減り、社員の給料も下がる

↓

給料が下がれば、消費支出も減る

↓

消費が減れば、企業の売上も、再度、減る

↓

売上が減った企業は、「取引先」への発注額が、減る

↓

その取引先の企業は、どうなる?

↓

取引先の売上も減り、取引先社員の給料も下がる

↓

こうしてマイナスが、さらなるマイナスを、呼ぶ

↓

これが 「 デフレ・スパイラル 」 である

-- 消費者 経済 総研 --

◆デフレ脱却と、インフレ・スパイラル

デフレ脱却と、インフレ・スパイラルを、解説する。

「物価上昇の目標」を設定し、達成すると?

↓

モノの値段が、上がる

↓

企業の売上額が、上がる

↓

社員の給料も、上がる

↓

中でも国民に、直接に影響するのは「給料UP」だ。

↓

適度なインフレで、プラスがプラスを呼ぶ

インフレは、プラスがプラスを呼ぶ

適度なインフレが良い

- ■適度な「良いインフレ」 とは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆適度な「インフレ率」 とは?

「適度なインフレ率」は、2%だ。

先進国の安定的な物価目標は、2%である。

英国、カナダ、ニュージーランドなどは、

インフレ・ターゲットを、2%としている。

米国も、長期的な物価安定のゴールは2%だ。

日本も、2%目標としていて、同じだ。

つまり2%は、適度なインフレの「 世界標準 」だ。

適度なインフレ率は、2%

2%は、世界標準

-- 消費者 経済 総研 --

◆なぜ、2% なのか?

日本の目標が、2%なのは、

世界標準に、あわせるためだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆物価(モノの価値)と、通貨の価値

物価(モノの価値)と、通貨価値(カネの価値)

この2つは、天秤のシーソーの関係にある。

片方が上がれば、反対側は下がる。

物価が上がれば、通貨価値は下がる。

通貨価値が上がれば、物価は下がる。

▼ミカンの例で、簡単解説をする。

ミカン1個が、100円だった

↓

インフレで、110円に、値上がりした

↓

これは、「 物価の 10%上昇 」 だ

↓

逆の見方では、どうか?

↓

ミカンという「モノ」ではなく、「お金」に注目では?

↓

値上げ後は、100円玉で、ミカンは、何個買えるか?

↓

100円玉では、「 0.91個 」 しか買えない

※110円なら、1個 → 100円なら、0.91個

0.91個 × ( 110円 ÷ 100円 ) = 1個

100円玉の価値が、「1 → 0.91 」へ、下落したのだ

↓

つまり、「通貨の価値」が、「1→0.91」へ下落

↓

物価の上昇で、「通貨の価値」が下がった

-- 消費者 経済 総研 --物価↑ ならば 通貨価値↓

物価↓ ならば 通貨価値↑

◆2%より低いと、どうなる?

次の仮定では、どうなるか?

「米国は、2%物価上昇で、日本は、1%物価上昇」

物価水準は、米国が、日本より、1%分高い。

ならば、「通貨水準」の方は、はどうか?

米国通貨(ドル)より、日本の通貨(円)は、1%分高い

これは「 円高 」 ということだ。

円高だと、日本企業の輸出に、ダメージを与える。

よって、海外の水準に追従する必要があるのだ。

-- 消費者 経済 総研 --世界標準2%より、低いと、

輸出にダメージ

◆円安は、損ではなく、得 の理由は?

最近は、「 円安は悪だ 」 との論調が、増えた。

しかし日本の経済全体には、「円安は得」である。

日銀はそれを、当然に、わかっている。

政府も、円安が有利だと、わかっている。

日銀も政府も、計量モデル式で、それを確認済み。

- 日銀・政府の 円安 「 計量モデル 」は、下記参照

②は、内閣府HPの直リンクで、14p目を参照 - ◆①日銀|Var計量モデル|悪い円安は嘘?

◆② 内閣府|日本経済 マクロ計量 モデル(14P)

9月22日の為替介入は、「円安の是正」ではない。

投機筋による、急激な円売りの排除が、目的だ。

▼かつては、円高で騒動に

かつては「円高」で、悩まされた時代が、あった。

その時、「円高は悪」との円高騒動が、激しかった。

当時の「円高騒動」は、今の「円安騒動」とは、

比較になら無いほどの「騒動」だった。

▼貿易収支と、損・得 のまとめ

貿易収支が、黒字なら、円安が得だ。

貿易収支が、赤字なら、円安が損だ。

最近は、貿易赤字だから、円安は損だ。

この「まとめ」では、「 円安は損 」だ。

では、 「 なぜ 円安は 得」 なのか?

貿易収支では損だが、経常収支で得だからだ。

経常収支は後述するが、まずは貿易収支から見る。

-- 消費者 経済 総研 --

◆貿易赤字なら、円安が損の計算は?

貿易収支が赤字(収入<支出)の簡単式を解説する。

※金額は、仮の数字で実際とは違う (切りのいい値)

▼収入 1兆 > 支出 1.1兆 で、赤字の計算

収入1兆ドル-支出1.1兆ドル=0.1兆ドルの赤字

① 1ドル 100円の場合は、

収入: 1兆 ドル = 100兆円

支出: 1.1兆ドル = 110兆円

② 1ドル 140円 の場合は、

収入: 1兆 ドル = 140兆円

支出: 1.1兆ドル = 154兆円※

※154兆円=1.1兆ドル×140円

① 円高 (1ドル 100円 ) の場合は、

収入100兆円 - 支出110兆円 = 10兆円の赤字

② 円安 (1ドル 140円 ) の場合は、

収入140兆円 - 支出154兆円※ =14兆円赤字

① 円高では、10兆円の赤字 → お得

② 円安では、14兆円の赤字 → 損

②円安 の方が、日本は 損 をする。

-- 消費者 経済 総研 --赤字なら、円安は 損

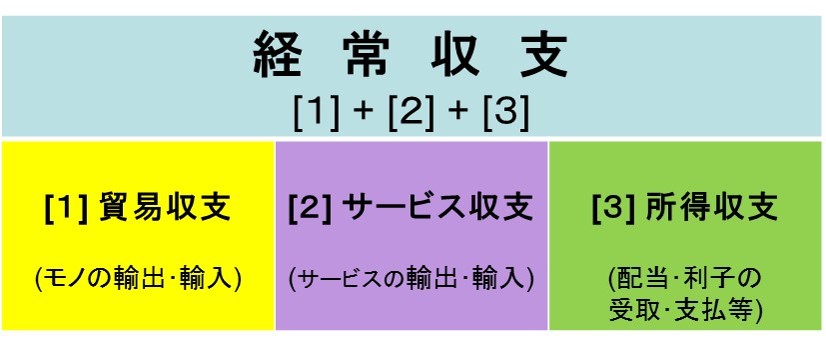

◆貿易(部分的)ではなく、経常(全体)では?

しかし、[1]モノの貿易 以外に、

[2]サービス収支 や、[3]所得収支 がある。

これら全部を合計したのが、「経常収支」だ。

部分的な「 貿易収支 」ではなく、

全体を示す「 経常収支 」で、見ないとダメだ。

「 経常収支 」 は、2022年も、黒字である。× 部分的な 「 貿易収支 」 ×

〇 全体的な 「 経常収支 」 〇

つまり 経常収支は、「 収入 > 支出 」 だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆経常黒字なら、円安がお得 の計算は?

経常収支が黒字(収入>支出)の簡単式を解説する。

※金額は、仮の数字で実際とは違う (切りのいい値)

▼収入 1.1兆 > 支出 1兆 で、黒字の計算

収入1.1兆ドル-支出1兆ドル=0.1兆ドルの黒字

①円高 (1ドル 100円) の場合は、

収入110兆円 - 支出100兆円 = 10兆円の黒字

②円安 (1ドル 140円) の場合は、

収入154兆円 - 支出140兆円※=14兆円黒字

①円高では、10兆円の黒字

②円安では、14兆円の黒字

②円安の方が、日本は得をする。

※所得収支では、「海外現地で、再投資に回るから、

円安効果は、無い 」 と、言う人がいる。

だが、経常収支から、「再投資分」を、引いても黒字だ。

よって、「 経常収支で、円安は得 」なのは,変わらない。

-- 消費者 経済 総研 --日本は、経常黒字

よって、円安が得で、円高は損

◆実際に、円安で、得したのか?

円安効果もあって、2021年4~2022年3月の期は、

トヨタ自動車は、「 過去 最高利益 」を、出した。

2021年4月~2022年3月の期は、

上場企業の 約3割 もが、最高益を出した。

最高益が3割にも至ったのは、30年ぶりだ。※1

理由は、主に「 円安効果 」だ。

その後も、2022年4~6月期・法人企業統計では、

「 全産業の 経常利益の額は、過去最高 」 だ。

(金融・保険除く)※2

※1出典:日本経済新聞 電子版|2022年5月14日

※2出典:日本経済新聞 電子版|2022年9月1日

-- 消費者 経済 総研 --

◆悪いのは、円安ではなく、〇〇だった?

円安で、企業は、過去最高に、儲かっている。

一方、円安で、輸入物価が上がった。

消費者には、値上げラッシュが、きつい。

それでも、結論は、「円安は、悪くない」のだ

問題の源は、円安ではない。

十分な賃上げをしない企業方針が、問題だ。

充分な賃上げにならない政策方針が、問題だ。

「賃上げ税制」の更なる強化が、必要である。

それで、企業の内部留保を、賃金に回すのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆日銀の 2%目標の 論拠は?

物価目標2%の日銀の根拠は、「 世界標準論 」だ。

なお「世界標準論」以外に、下記2件でも、説明する。

「 CPI 上方バイアス論 」

「 金利引き下げ のりしろ論 」

バイアス論の解説は、複雑になり、

のりしろ論は、感覚論的で説得力に欠く。

よって「世界標準論」で理解するので、良いと思う。

※出典:日本銀行 講演|なぜ「2%」の物価上昇を目指すのか

-- 消費者 経済 総研 --

◆失業率と、インフレ率の関係では?

失業率とインフレ率は、経済政策の最重要対象だ。

失業率もインフレ率も、低い方が良い。

景気が良いと、失業率は、下がる。

景気が良いと、インフレ率は、上がる。

よって、失業率とインフレ率は、逆相関の関係だ。

失業率とインフレ率のバランスが、いいのは?

それは、インフレ率が2%程度の時とされる。

失業率とインフレ率のバランスからも、

CPIは2%が、適度なインフレ水準なのだ。

- 日銀・政府の 円安 「 計量モデル 」は、下記参照

- ■日本のインフレ率は、何%?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆日本のインフレ率は、どの程度か?

インフレ率 (物価上昇率) の指標は、

CPI ( 消費者 物価 指数 ) だ。

2022年の日本は、値上げが続いた。

日本のCPIは、2%を、超えた。

しかし、それは一時的なインフレだ。

悪天候、コロナ、戦争という一時的な原因による。

「一時的」 であって、 「 安定的・継続的 」 ではない。

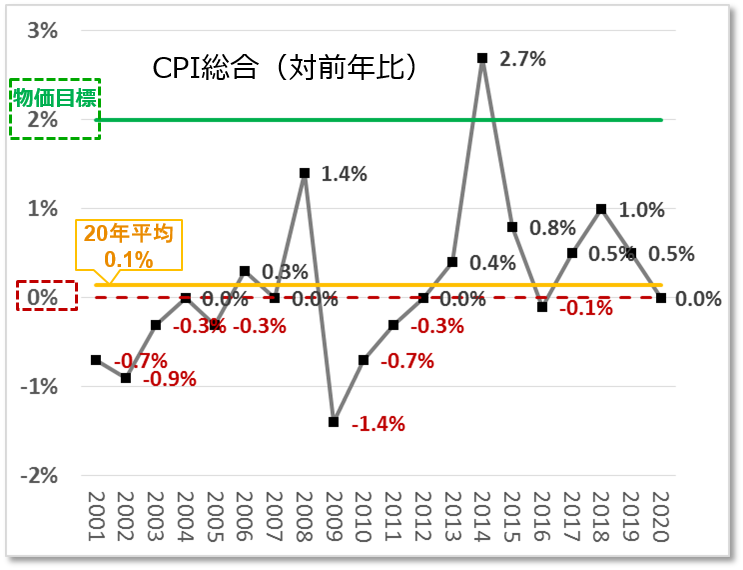

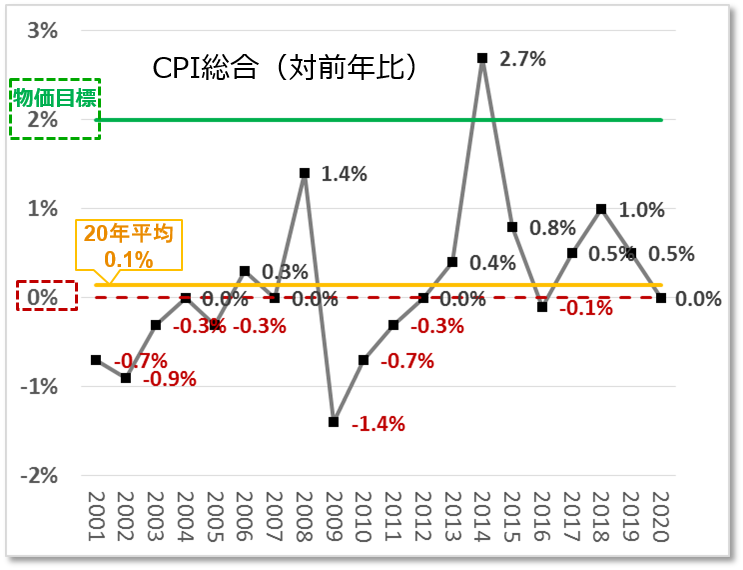

▼20年間のCPIは?

2001~2020年の20年間の

日本のCPIの平均は、0.1%しかない。

2001~2020年のCPIは、マイナスの年が多い。

物価目標2%に、達したのは、2014年だけだ。

しかも2014年は、消費増税の強制値上げによる。

消費税の影響を除くと、20年平均はマイナスだ。 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※出典:総務省統計局|消費者物価指数

CPIが、安定的・継続的に、2%超になるまでは、

お金と政府の支出を、増やしてOKなのだ。

-- 消費者 経済 総研 --日本の物価は、0.1%UPしかない

- ■いくら増やすと、物価は何%UP?

- ◆物価2%上昇には、どのくらいのお金?

お金が、いくら増えると、物価は、何%上昇か?

お金を、〇兆円増やすと、物価は、◇%上昇?

この点に関して、参議院が実施した試算値がある。

国民全員に、毎月10万円を、配った場合の試算だ。

つまり、毎年144兆円を、国が借金し増やして配る。

毎年のインフレ率の試算値は、どうか?

1年目1.2%、 2年目1.4%、 3・4年目1.8% だ。

現在の借金水準に、144兆円もプラスオンしても、

物価は、2%上昇に届かない。

※出典:

・年間144兆円国債を発行してもインフレにならない

・日テレニュース2021/10/16

-- 消費者 経済 総研 --

◆インフレ率が、2%超に、なったら?

2%になるまで、お金を増やしてOKと述べた。

なお、2%を超えたら、直ちにNGでもない。

2%を超えた後、過剰なインフレに、なったら?

その場合は、「政府支出を減少」すればいいだけだ。

他にも、物価を下げる政策は、色々ある。過剰なインフレに、なったら

政府支出を、減らせばいい だけ

それらのマクロ政策で、冷やせばよいのだ。

「増税」も、物価を下げる政策の一つだ。

税制では、「インフレ後に、税率をUP」ではなく、

最初から「 効果的な 累進課税 」に、しておく。

そうすれば、自動的にブレーキが、効いてくる

効果的な累進課税ならば、

不況の時は、低い税率が効き、景気を冷やさない。

一方で、好況の時は、高い税率が効き、

「景気の過熱を冷やす」という働きが効く。

これを「ビルト・イン・スタビライザー」と言う。

あらかじめ、組み込まれた 「 安定化の機能 」だ。

また、日銀による

「利上げ」や「量的・質的な金融引き締め」もある。

インフレが過熱しても、様々な方法で制御でき、

心配しなくても、大丈夫なのだ。

インフレ過熱しても、

様々な制御で、問題なし

- ■MMT-6| 高圧経済10| 爆上げVol.14

- 2022年 10月 1日 (土) に 新規投稿

Vol.14 (第2部の高圧経済の10回目)

MMT-6:ハイパーインフレは、いつ・どこで?

-- 消費者 経済 総研 --

◆積極財政で、高圧経済へ?

「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」

の第2部は、「景気 UP 編」だ。

「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現

このテーマを、現在、継続中。

-- 消費者 経済 総研 --

◆前回号と、今回号は?

▼前回号は?

MMTの副反応は、インフレ圧力。

インフレが、望まぬほど進めば、デメリット。

上記を、前回号で解説した。

▼今回号は?

MMTで、「 ハイパーインフレ 」に、なるか?

ハイパーインフレは、過去、いつどこで、起きたか?

今回号は、これらを、解説していく。

-- 消費者 経済 総研 --

- ■悪性のインフレは、起きたのか?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆MMTで、ハイパー・インフレ?

MMTの副反応は、「インフレ圧力」だった。

インフレが過剰になったら、デメリットになる。

「 ハイパー・インフレになるから、MMTはダメ 」

このように、言う人がいる

そもそも、ハイパー・インフレとは何か?

ハイパーインフレとは、

異常なほどまで、インフレが進行することである。

経済学者のフィリップ・D・ケーガンの定義では、

「 インフレ率が、毎月50%超 」としている。

年間換算では、「1年で、約130倍超の物価上昇」だ。

-- 消費者 経済 総研 --ハイパー・インフレは、

1年で 130倍 超の 物価上昇

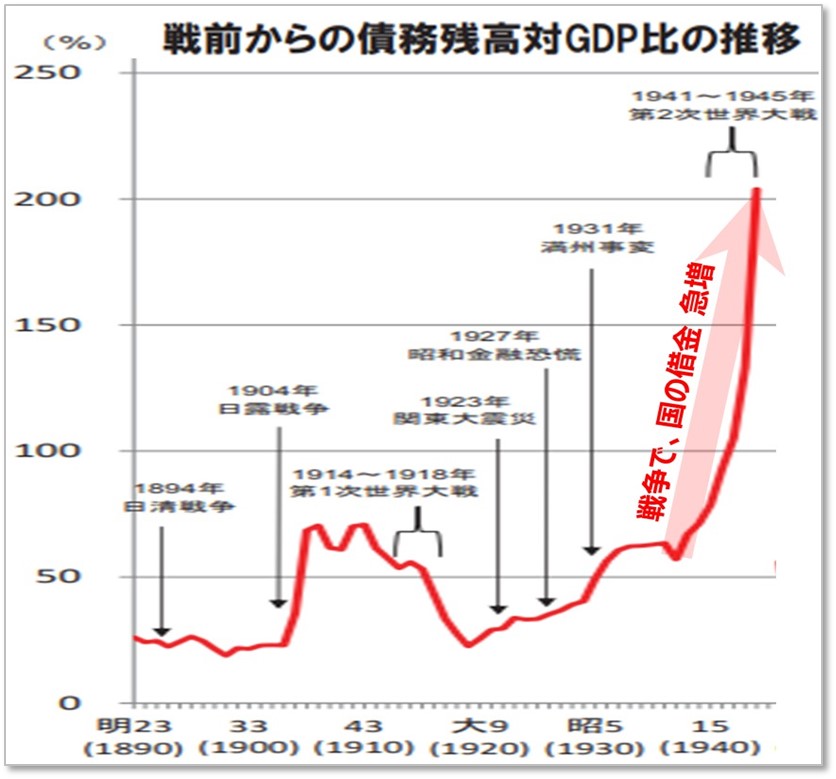

◆ハイパーインフレは、いつ起きた?

ハイパーインフレは、大規模な戦争で、発生した。

20世紀までは、大規模な戦争が、しばしば起きた。

巨額のお金が動き、ハイパーインフレが発生した。

▼需要が、増大?

巨額のマネーが、武器を製造する企業等へ行く。

巨額の軍事費が、政府の支出として、使われた。

平時とは比較にならない「 巨大な政府の需要 」だ。

下図は、戦時の日本の国家予算の推移だ。

1938年予算を100とすると、1944年は1109だ。

数年間で11倍に、政府の支出が増えた。 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成

※関野満夫氏|アジア太平洋戦争期日本の戦争財政

なおGDP比は、(一般会計+純軍事費)÷GDPの値

大規模な戦争では、

巨大な 需要が 発生

▼供給が、減少

また戦争では、工場等は、破壊される。

生産能力は、激減し、供給も激減する。

▼需・給の バランスは?

大規模の戦争では、

需要は、巨大化し、供給は、壊滅的に減少する。

つまり 「 供給 < 需要 」 になる。

その需給バランスは、平時とは、比較にならない。

世界大戦は、ハイパーインフレの原因になりうる。

しかし21世紀は、大規模戦争は、起きていない。

ハイパー・インフレは、

世界大戦等で、発生

- ■ハイパーインフレの事例は?

- - 消費者 経済 総研 --

◆19世紀~20世紀の 先進国では?

19世紀~20世紀の 「 先進国 」での事例は、どうか?

19世紀では、南北戦争の後のアメリカ

20世紀では、1次世界大戦の後のドイツ帝国

このように、大規模な戦争で、

ハイパーインフレが、発生した。

-- 消費者 経済 総研 --19世紀:南北戦争の後の米国

20世紀:1次大戦後のドイツ帝国

先進国のハイパーは、大戦で発生

◆21世紀では、どうか?

ベネズエラや、ジンバブエで、発生した。

21世紀のハイパーインフレは、途上国で、起きた。

21世紀の「先進国」に、ハイパーインフレは、無い。

▼ジンバブエでは?

独裁政権による、極端な政策で、発生した。

白人を国外追放し、外資も撤退した。

それによって、生産が落ち、「供給不足」になった。

「 供給< 需要 」 である。

2008年7月のインフレ率は、2億3100万%だ。

▼ベネズエラは?

2019年1月のインフレ率は、年率268万8670%。

ベネズエラは、石油大国である。

よって経済は、石油の輸出に、頼っていた。

石油を売るだけで、儲かるから、産業は育たない。