2022ドル円今後の予想|円安どこまでいつまで?見通し原因理由を簡単解説|消費者経済総研|2022/9/27

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■初稿:2022年5月11 日、 最新稿:2022年9月27日 本ページは、修正・加筆等で、 上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■円安で、さらに、物価上昇?

- 「円安の進行」で、日本の物価は、どうなる?

↓

円安で、「悪いインフレ」が、さらに進行していく

↓

消費者物価指数は、年末、どこまで上昇するか?

↓

「フジテレビ・めざまし8」の生放送で、

「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が、6/9に解説。

※画3枚像の出典:2022年6月9日フジテレビ

- ■今回号(ドル円予測)のポイントは?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆Q:円安は、2022年は、どこまで進むか?

↓

A:1ドル、151円 程度まで、進むと予想する

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:9/22に、ドル売・円買の為替介入があった。

これで、円安トレンドは、止まるか?

↓

A:円安トレンドは、止まらない。

再度、円安方向に、向かうだろう

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:円安トレンドが、止まらない理由は?

↓

A:この介入は、日米の共同介入ではなく、

日本の単独介入だ。

過去の「 単独介入の事例 」を見ても、

効果は、一時的で限定的だ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:今回、消費者 経済 総研が、

ドル円予想を、更新したのは、なぜか?

↓

A:ドル円は、日米の金利差で、決まる。

日銀の政策方針は、不変だが、

米国FRBの政策は、コロコロ変わるからだ。

なお、消費者 経済 総研 の2022予測は、

ドル円予想だけを、更新した。

株価予測をはじめ、他の予測は、変えてない

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q: 円安の原因は?

↓

A:日米の金利差が、拡大したから、円安。

日本の金利は、ゼロ近傍のまま。

一方、米国の金利は、上昇。

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:米国金利が上昇すると、円安。 この理由は?

↓

A:高金利の米国の方が、利息を、多く貰える。

国債は、利息多い米国の方を、買う方が得。

よって、円を売り、ドルを買って、

米国の国債を買うから、ドル高・円安。

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:FRB(米国の中銀)が、金利を上げる理由は?

↓

A:インフレ退治だ。

「 金利UPで、物価抑制 」 の仕組みは、

本ページの下段で、解説してある

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:米国の政策金利が、2022年6月15日に、

「 大幅 引き上げ 」された理由は?

↓

A:6月10日に「CPIショック」が、起きたから

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:「 CPIショック 」とは、何か?

↓

A:CPIは、消費者物価指数のことだ。

米国CPIが、予想外の高い値発表での驚きだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:金利での「ハト派」と「タカ派」 とは?

↓

A:「ハト派」 は、利下げ 寄りの人

「タカ派」 は、利上げ 寄りの人

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:米国の政策金利が、2022年9月21日にも、

再度 「大幅引き上げ」 された理由は?

↓

A:FRBは、インフレ退治の姿勢を、強化した。

つまり、「タカ派」の姿勢を、強めたのだ。

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:なぜ、FRBは、タカ派色を、強めたか?

↓

A:FRBは、市場参加者のことを、

「ハト派すぎる」と、考えているからだ

◆Q:9月21日の米国の政策金利の大幅利上げで

円安は、更に進行するのか?

↓

A:円安は、151円まで、進行すると予想する。

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:円安が、進行する 理由は何か?

↓

A:市場金利は、政策金利UPを、

まだ織り込んでいないからだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:9/21の FOMCでの 注目点は、

「 政策金利の 0.75%引き上げ 」だけか?

↓

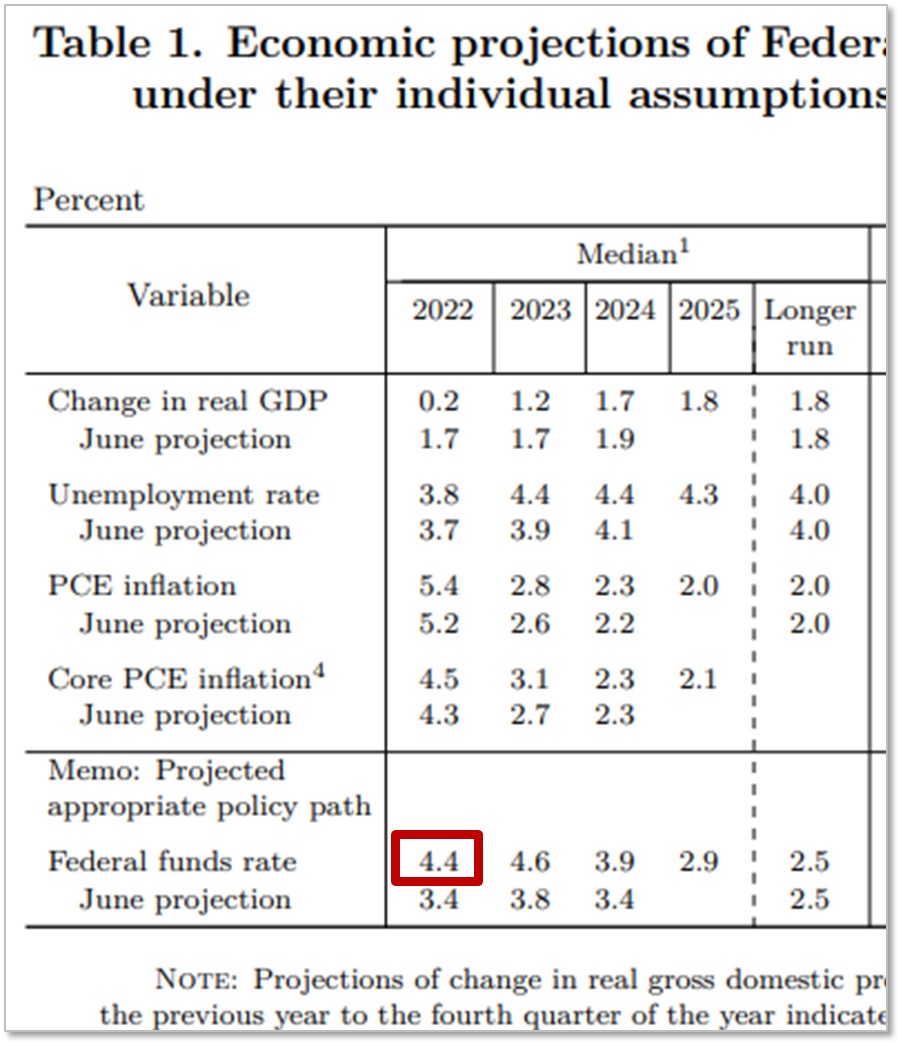

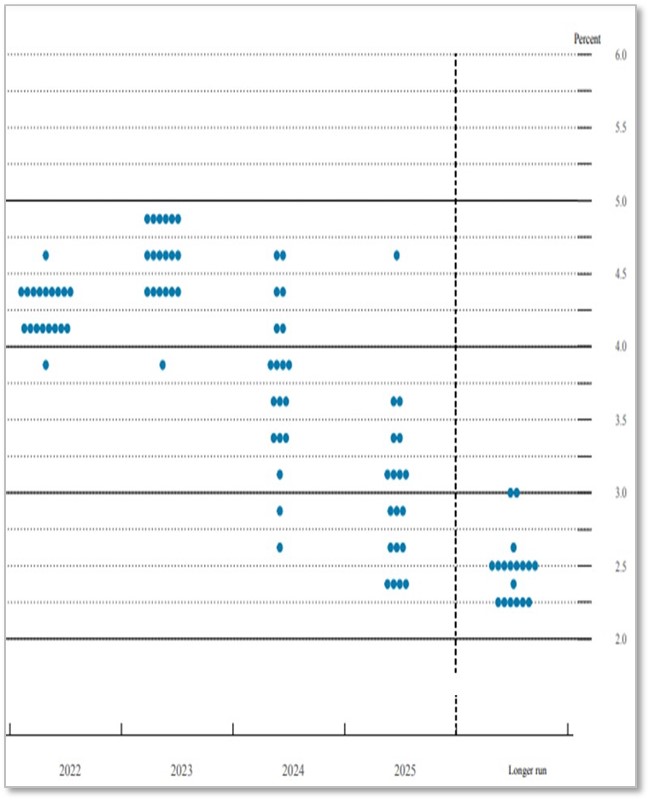

A:その他に「ドットチャート」も、変更になった。

ドットチャートは、政策金利予想の分布図だ。

詳細は、本ページの下段にて、解説する

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:米国の「市場金利」と「政策金利」の水準は?

↓

A:政策金利は、2022年末は4.375%の見通しだ

市場金利は、FOMCの当日(9/21)は、4.059%

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:政策は約4.4%、市場は約4.1%だな。

市場金利は、約0.3%の上昇余地があるのか?

↓

A:そういうことだ。

なお、ここでの市場金利は、米国2年国債だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:なぜ米国・市場金利を、2年国債で見るのか?

↓

A:米国2年国債金利は、政策金利との相関が高い

また米2年国債金利は、ドル円とも相関が高い

※時期によっては、2年債よりも10年債の方が高相関の時あり

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:10年国債より、 2年国債の方が、高相関か?

↓

A:そうだ。

米国の政策金利は、「短期金利」だ。

短期の政策金利には、

長期10年債より、短期2年債の方が、高相関だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:2022年は、「 1ドル 151円 程度まで 」で、

これ以上の円安なしの理由は?

↓

A:y=「ドル円」とx=「2年国債の日米金利差」の

2つの変数で、単回帰分析をした。

その結果、151円となった。

詳細は、本ページ下段で、解説する

-- 消費者 経済 総研 --

◆Q:為替のメカニズムを、詳しく知りたい

↓

A:本ページの 下の詳細解説(3項先以降)を、

ご覧頂きたい。

- ■予想の表現について

- 「○○と予想する」「○○の可能性がある」等の

フレーズが続くと、読みづらくなる。

よって「○○になる」「○○だ」と、簡略化をした。

断定ではなく、可能性の示唆であることを、

念頭に置いて頂きたい。

正確性を追求すると複雑化し、わかりにくくなる。

そこで、わかりやすさを優先している個所もある。

- ■配信中|ビジネス・経済セミナー

- 注目市場(Z世代とシニア)でのビジネスのヒントとは?

日本テレビnews every.等で活躍した小熊アナと、

筆者(松田) の 対談形式の オンライン・セミナー

-現在、配信中-

-現在、配信中-※画像出典:DMM.com、 日本テレビ

詳細は、下記実績ページから、アクセスして下さい

「実績集 (テレビ出演、執筆、セミナー...)」

- ■米国は、利上げ?

- -- 消費者 経済 総研 --

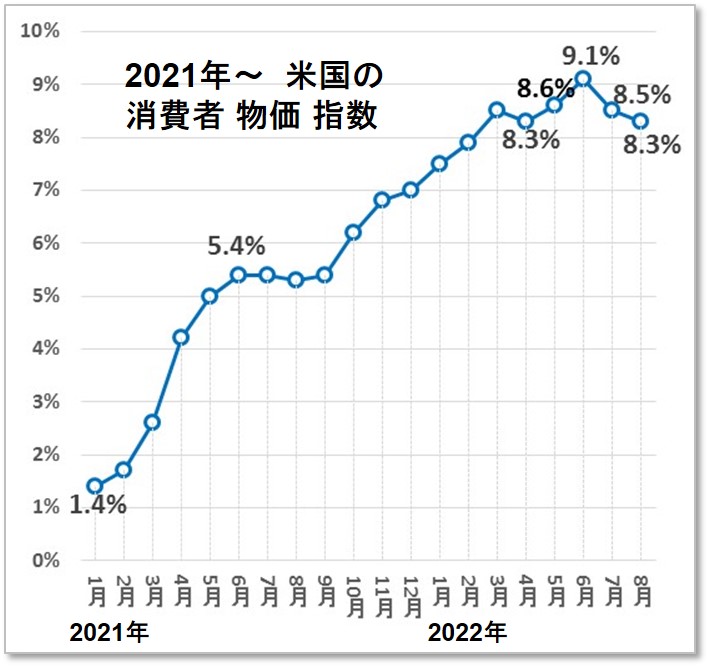

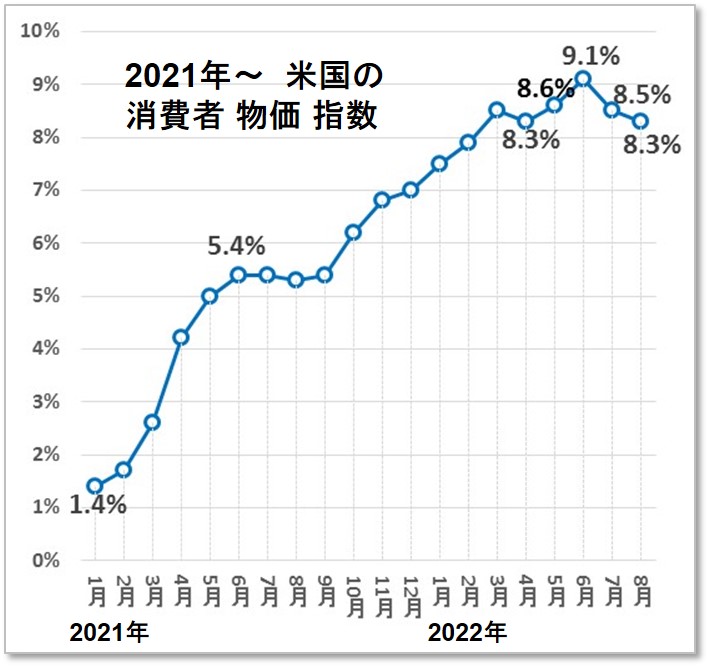

◆米国の物価は、急上昇? (昨年同月比)

(昨年同月比)

上図の通り、米国の物価は、上昇を続けた

↓

米国は、強いインフレの状態にある

-- 消費者 経済 総研 --

◆米国は、利上げを、開始した?

そこで、米国は、インフレ退治を、開始した

↓

インフレ対策の1つが、政策金利の引き上げだ

↓

米国の中銀は、下記の通り、22年に、5回引上げた

・2022年3月16日に、+0.25%引上げ

↓

・2022年5月4日に、さらに、+0.5%引き上げ

↓

・2022年6月15日に、さらに、+0.75%引き上げ

↓

・2022年7月27日に、さらに、+0.75%引き上げ

↓

・2022年9月21日に、さらに、+0.75%引き上げ

-- 消費者 経済 総研 --

◆中銀の役割 とは?

中銀は、中央銀行の略

↓

日本の中銀は、日銀(日本銀行)

↓

日銀の役割は、紙幣の発行や、物価の安定だ

↓

物価の安定のために、金利を上下させる

↓

日銀が、制御する金利は、「政策金利」だ

↓

「政策金利」の上げ下げで「市場の金利」も上下する

※米国の中銀について

ここではFRB、FED、FOMCの違いの深入りはせず

まとめて「米国中銀」と、表現する

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利を、引き上げる メリットは?

そもそも、利上げ(金利引き上げ)のメリットは?

↓

中銀が、「政策金利」を、引き上げると、どうなるか?

↓

「市場の金利」も、連動して、利率がUPする

↓

市場金利で、わかりやすい具体例は、何か?

↓

住宅ローンが、わかりやすい例だ

↓

政策金利のUPで、 住宅ローンの利率もUPする

↓

すると、住宅ローン返済額が、増加する

↓

住宅を買う人が、減る(マンション需要は、低下)

↓

需要が弱くなると、住宅価格は、下がる

↓

住宅と連動する、家具、家電・・・などの需要も減る

↓

それらの業界が、仕入れる原材料や部材の

各業界にも、波及する。

↓

需要の減退は、様々なジャンルに、波及する

↓

こうして、物価水準が、下がる

↓

利上げは、物価上昇を、抑制するメリットがある

-- 消費者 経済 総研 --

◆インフレ退治のために、利上げ?

物価が上がり過ぎた場合は、利上げで物価を抑制

↓

米国は、物価が上がり過ぎたので、利上げをした

↓

2022年6月には、昨年同月比9.1%もの物価上昇

↓

- ■日本の金利は?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、金利を、上げない?

米国中銀は、政策金利の利上げを、続けている

↓

一方、日本の政策金利は、どうか?

↓

日本の中銀である日銀は、利上げをしない

↓

また、今後の利上げの予定もない

-- 消費者 経済 総研 --

◆値上げが続くのに、利上げしない理由は?

「値上げラッシュ」が、日本でも、続いている

↓

日本も、物価上昇なのに、なぜ、利上げしない?

↓

値上げ傾向にあるが、一時的な現象だ

↓

では、どうなったら、方針変更か?

↓

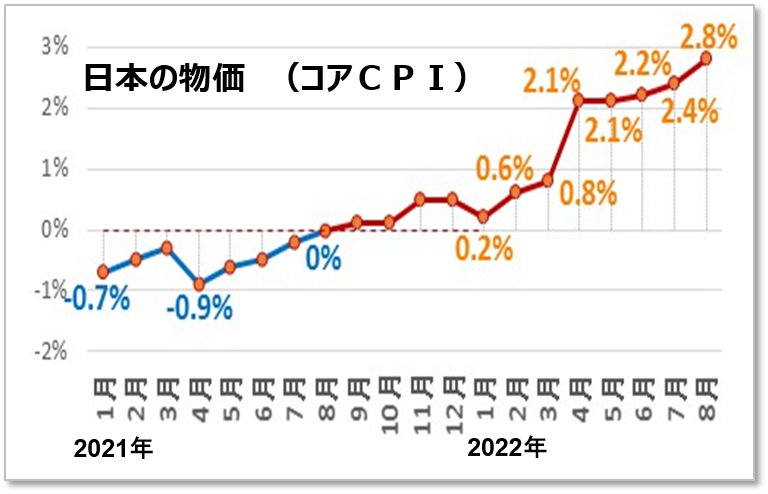

コアCPIが、「安定的に2%を超える」まで継続だ

↓

下図の通り、4月からコアCPIは、2%台になった

↓ 22年4月から、コアCPIは、2%を超えた

22年4月から、コアCPIは、2%を超えた※ %の値は、前年同月比の増減率

※ 上図は、下記出典から、消費者 経済 総研が、作成

※ 出典:e-Stat総務省統計局|消費者物価指数2020年基準

↓

だが日銀は、まだ、「安定的な2%超」と見ていない

↓

2022年は、値上げが続くが、それは一時的だ

↓

悪天候、コロナ、戦争という一時的な原因による。

↓

正常ではないコストプッシュの物価高である

↓

賃金UPを伴う、良いインフレでもない

↓

まだ、「安定的・継続的な 2%超」ではないのだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆6月の 日銀の 政策決定会合は?

「値上げ許容」発言で、黒田総裁は、批判された

↓

世論に配慮し「金融政策の変更」を、日本もやるか?

↓

日銀の政策の変更は無しで、これは予想通りだ

↓

今後、政策変更の可能性はあるが、可能性は小さい

↓

安定的な2%超の物価上昇になるまで、現状維持だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆「 コアCPI 」とは、何か?

CPIとは、消費者物価指数(Consumer Price Index)

↓

コアCPIとは、生鮮食品を除いたCPI

↓

日銀が、コアCPIを、指標とする理由 とは?

↓

生鮮食品は、天候不順等で価格変動が激しいから

- ■なぜ、2%なのか?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆適正な 物価上昇率は、2%?

適正な物価上昇率は、どのくらいか?

↓

それは「2%」である。 日銀も2%を目標とする

↓

なぜ、2%なのかは、下記↓ページで徹底解説中

↓

-- 消費者 経済 総研 --

◆悪い円安?|円安より円高が、良い?

最近の円安は、「悪い円安」と言われる

↓

なぜ日銀は「円高より、円安が良い」と言うのか?

↓

日本の経済の全体には、円安の方が良いからだ

↓

「円安は悪い」との意見が、最近増えた

↓

しかし、日銀は今でも「円安が良い」とする

[1] 日銀総裁が、円安が良いと、言う理由 とは?

[2] 財務大臣が、悪い円安と、言う理由 とは?

[3] 悪い円安 は 嘘。実は悪いのは〇〇だった

※これら3点は、下記↓ページで、解説中

- ■日本の政策金利は、何%か?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、ゼロ金利政策?

日本の政策金利は、短期は、-0.1%で、長期は0%だ

↓

日銀は、利上げをしていない。利上げ予定もない

↓

つまり、日本の金利は、ゼロ%近辺のままだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆なぜ、低い金利政策を、採用する?

既述の通り、金利を下げれば、住宅需要が増える※ 金利の低下の効果の「住宅需要の増加」は、

わかりやすい例として、挙げている。

低金利の効果には、

企業の設備投資が、増大する効果もある

↓

連動して、関連する需要も、増大する

↓

低金利の政策で、景気拡大へ寄与する

↓

低金利で需要UPで、「需要>供給」の傾向になる

↓

需要>供給から、インフレ傾向へ向かう

↓

日本の物価目標2%に、近づくこともできる

-- 消費者 経済 総研 --

◆低金利のデメリットは?

一方で、低金利のデメリットは、何か?

↓

低金利で、需要が強くなると、モノの値段が上がる

↓

物価上昇が2%なら、適温なインフレだ

↓

しかし、過剰な物価上昇では、デメリットになる

-- 消費者 経済 総研 --

◆日本は、不十分な物価上昇?

日本は、過剰なインフレではない

↓

よって、日銀は低金利政策を、継続する

↓

一方、米国は、過剰なインフレになった

↓

そこで米国中銀は、政策金利を、引き上げた

- ■米国の「政策金利」は、どうなるか?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆「政策金利」と「市場金利」の違い とは?

「政策金利」と「市場金利」は別物だ

↓

「政策金利」は、中銀が自主的に、設定する金利だ

↓

「市場金利」は、市場参加者の取引の結果の金利だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆米国の「政策金利」は、どこまで上昇したか?

米国もコロナ禍では、政策金利を、ゼロ近傍とした

↓

具体的には「 0% ~ 0.25% の間 」としていた

▼2022年3月に、1回目の利上げ

米国は2022年3月16日に、0.25%の利上げをした

※FOMCは、2日間だが、2日目の日付を、表記する。

(以下同じ)。 (3月のFOMCは、15~16日に開催)

利上げ前:0%~0.25% の間

↓

利上げ幅:+0.25%

↓

利上げ後:0.25%~0.5% の間

▼2022年5月に、2回目の利上げ

2022年5月4日に、さらに、+0.5%引き上げた

利上げ前:0.25%~0.5% の間

↓

利上げ幅:+0.5%

↓

利上げ後:0.75%~1% の間

▼2022年6月に、3回目の利上げ

2022年6月15日に、さらに、+0.75%引き上げた

利上げ前:0.75%~1% の間

↓

利上げ幅:+0.75%

↓

利上げ後:1.5%~1.75% の間

▼2022年7月27日に、4回目の利上げ

2022年7月27日に、さらに、+0.75%引き上げた

利上げ前:1.5%~1.75% の間

↓

利上げ幅:+0.75%

↓

利上げ後:2.25%~2.5% の間

▼2022年9月に、5回目の利上げ

2022年9月21日に、さらに、+0.75%引き上げた

利上げ前:2.25%~2.5% の間

↓

利上げ幅:+0.75%

↓

利上げ後:3.0%~3.25% の間

-- 消費者 経済 総研 --

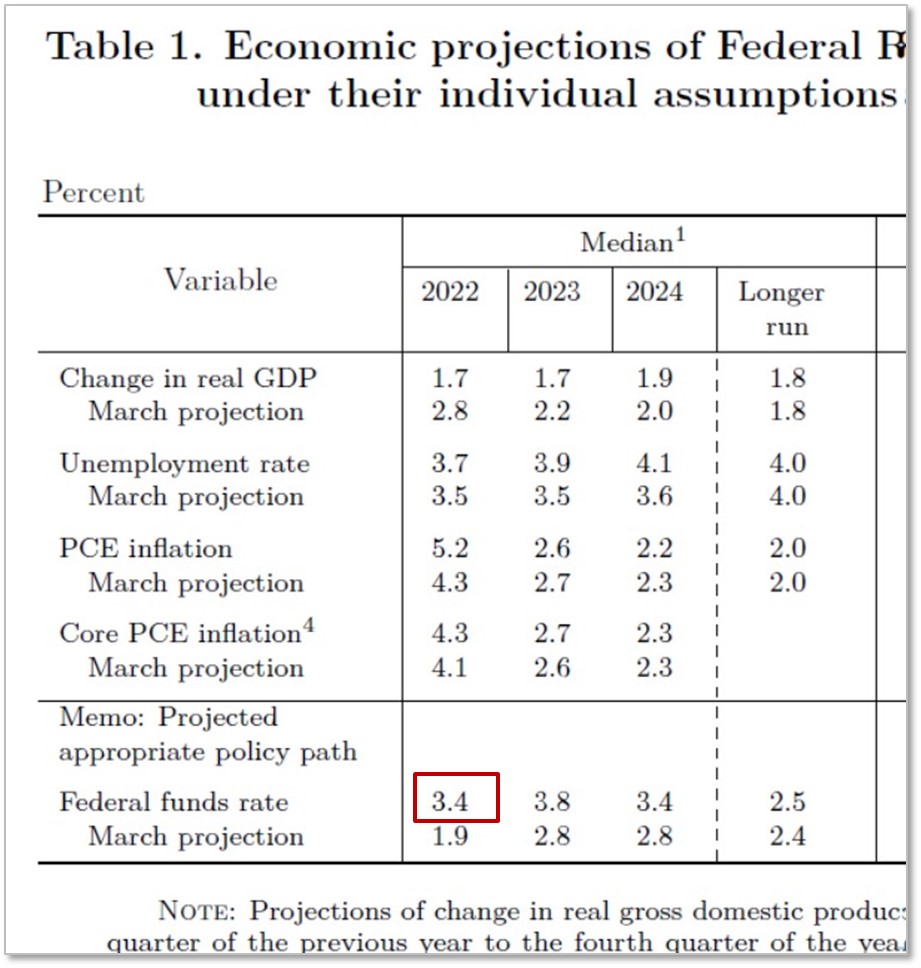

◆米国の 政策金利の 年末予測は?

「2022年の年末」での政策金利の見通しは?

↓

6月FOMC時点では、約3.4%の見通しだった

↓

※出典:米国 FRB ( Federal ReserveBoard )|

fomcprojtabl20220615.pdf

▼9月のFOMCで、約4.4%へ引き上げられた

↓

▼ドットチャート とは?

今後の政策金利の水準を、

FOMCのメンバーの各人が、予想する。

その予想した金利水準を、

点(ドット)で、プロットした表が、ドットチャート

この点(ドット)の金利の中央値が、4.4%

下図の 右側の値が金利水準、下端の値が時期(年)

※出典:米国 FRB ( Federal ReserveBoard )|

fomcprojtabl20220921.pdf

- ■米国の「市場金利」は、どうなるか?

- -- 消費者 経済 総研 --

◆米国の「市場金利」は、どうなるか?

前項は、「政策金利」について述べた。

ここからは「市場金利」について述べる。

-- 消費者 経済 総研 --

◆国債の市場の取引で、金利が上下する?

市場参加者は、市場で自由に、国債を取引する

↓

その自由な取引で、国債の価格は、上下する

↓

国債が、たくさん買われれば、国債が、品薄になる

↓

国債が品薄になると、国債の価格は上がる

↓

A金利(利率) = B国債の利息の額 ÷ C国債の売買額

↓

Cの国債の額が、上がれば、分母が、大きくなる

↓

Cの分母が大きくなれば、Aの金利は、下がる

↓

国債の価格上昇は、金利低下を、意味する

↓

国債の価格低下は、金利上昇を、意味する

-- 消費者 経済 総研 --

◆市場の参加者は、どうしたか?

金融市場の参加者は、先読み・先回りをする

↓

株式の市場でも、先回りする

↓

株価は、半年~1年先の予想を、反映する

↓

金利の市場も、同じく、先回りして織り込む

↓

米国の金利の市場は、どうなったか?

↓

先々の政策利上げを、市場は、織り込んできた

-- 消費者 経済 総研 --

◆米国の市場金利と、政策金利の比較・相関は?

米国の政策金利は、短期の金利だ

↓

よって市場金利は、10年物ではなく、2年物で見る

↓

市場金利(2年物 国債)と、政策金利は、相関が高い

↓

9月FOMC開催日の9月21日の市場金利は?

↓

米国債(2年物)の市場金利は、4.1%に、達した

-- 消費者 経済 総研 --

◆市場金利は、高すぎか?

市場金利の4.1%は、妥当な水準なのか?

↓

22年末の 政策金利の見通しは約4.4%だ

↓

よって、市場金利は、今後も上昇するだろう

↓

米2年国債の市場金利は、4.4%を目指し上昇する

-- 消費者 経済 総研 --

◆6月10日 CPI ショック とは?

米国物価は、3月の8.5%がピークと見られていた

↓

だが6/10発表のCPI上昇率(5月)は、8.6%だった

↓

この8.6%は、市場予想よりも、高かった

↓

ネガティブなサプライズ だったのだ

↓

「CPI ショック だ」とも言われている

↓

5月CPIの、筆者(松田)の予測は、8.2-8.3%だった

↓

8.6%は、年初来高値で、筆者(松田)も、驚いた

↓

米国中銀・パウエル議長も「驚いた」と言っていた

-- 消費者 経済 総研 --

◆ショックで、市場金利は、急上昇へ?

CPIショックで、金利予想も、急変した

↓

6/13、米国ウォール・ストリート・ジャーナル誌で、

ティミラオス氏は、0.75%利上げの予測をした

※出典:THE WALL STREET JOURNAL|June 13, 2022|

Fed Likely to Consider 0.75...

↓

6/15のFOMCの利上げ幅の予想は、どうなったか?

↓

「0.5%ではなく0.75%」と見る人が、急増した

↓

この理由は、既述の通り、CPIショックだ

↓

これで、市場金利は、急騰した

↓

6/15に、2022年末の政策金利を、

1.9%(3月時点)→3.4%(6月)へ変更と、発表された

↓

変更後の政策金利3.4%を、

市場は、先回りし、短期で織り込んだ

↓

6/13に、市場金利は、一時3.4%に、なった

- ■日本と米国の比較

- -- 消費者 経済 総研 --

◆日本と米国の比較|金利の差は?

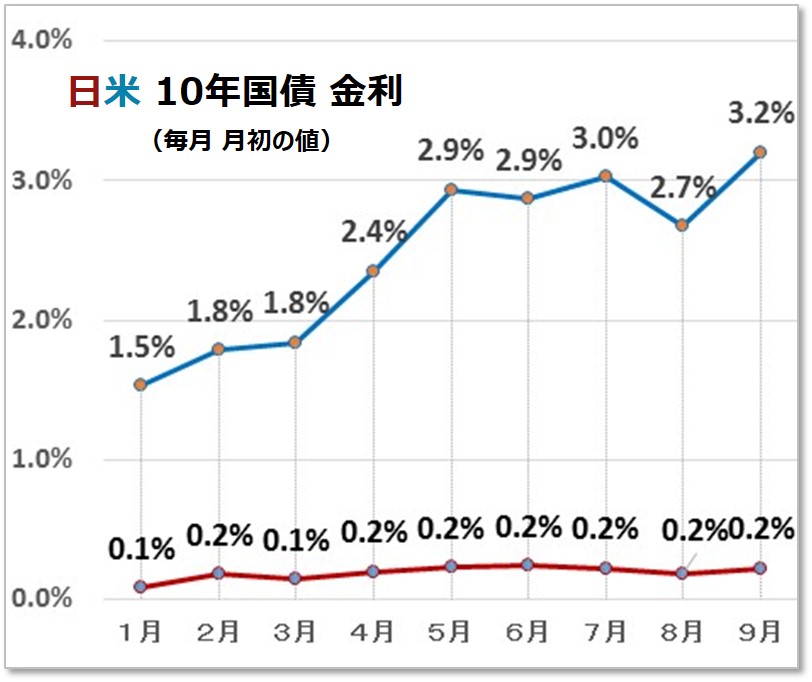

2022年9月頭では、どうか? (国債10年物 市場金利)

↓ ↓

↓

9月頭は、日本は、0.2%で、米国は、3.2%だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆「金利の差」があると、どうなるか?

例え話として、100万円の国債を、持った場合は?

↓

米国の国債では、1年で3.2万円の利息がもらえる

↓

日本の国債では、利息は、2千円しか、もらえない

↓

100万円を使うなら、米国の国債を、買った方が得

↓

米国の国債を、買うためには、ドルが必要

↓

こうして、ドルが買われて、ドルが高くなる

-- 消費者 経済 総研 --

◆日米の金利差から、円安へ

「 米国の金利 > 日本の金利 」 なので、

↓

米国ドルが買われ、日本円が売られる

↓

こうして、ドル高・円安となる

-- 消費者 経済 総研 --

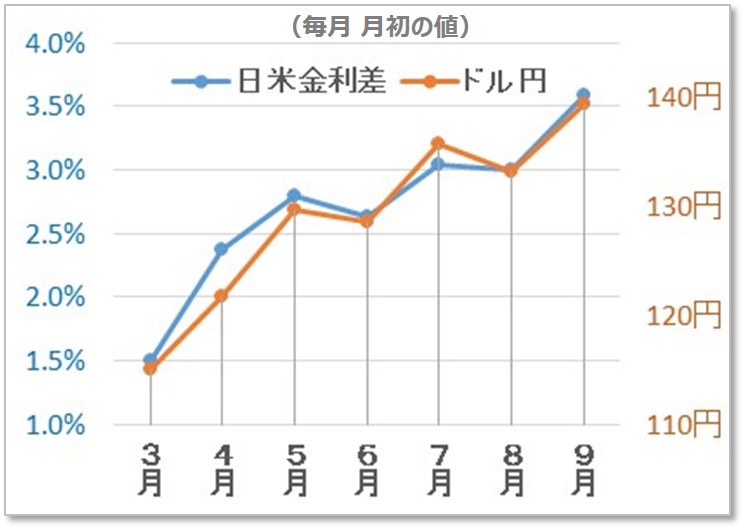

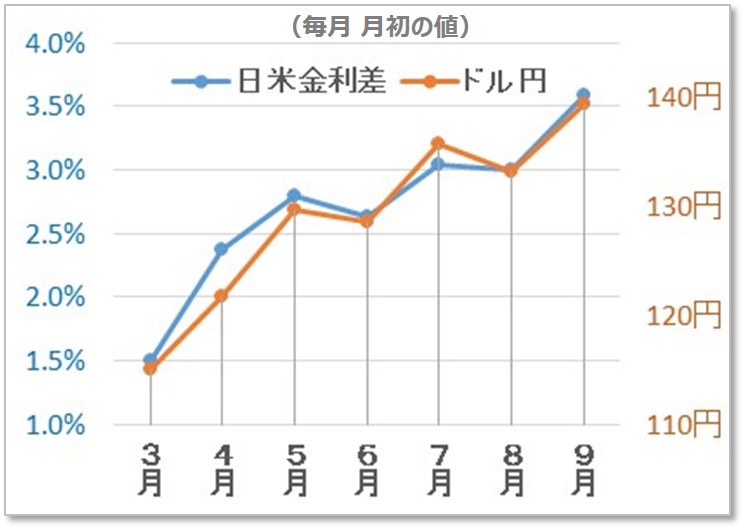

◆ドル円と、日米金利差の 相関は?

ドル円は、日米金利差で、決まる

↓

下図は、日米金利差と、ドル円のグラフだ

↓ ※日米共に、2年物国債の月初の値

※日米共に、2年物国債の月初の値

↓

ドル円と、日米金利差の相関は、極めて高い

↓

上図での2つの相関係数は、「0.98」だ

↓

相関係数は、「 ゼロ ~ 1まで 」の値で、表される

↓

全く相関が無いが「ゼロ」だ

↓

完全に相関するのが「1」だ。

一般に、「相関係数」は、下記が目安とされる

* 0.7~1.0 → 強い相関がある

* 0.4~0.7 → 相関あり

* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり

* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし

- ■為替(ドル・円)の 相場の予測

- -- 消費者 経済 総研 --

◆6月の FOMC では?

6月のFOMCでは、ドル円はどう動いたか?

↓

FOMC前日(6月13日)でも、 1ドル 135円に達した

↓

円安が進んだ理由は、「日米の金利差の拡大」だ

↓

日米金利差 = 米国の金利 - 日本の金利

↓

米国市場は、6月においては、

政策金利・年末(3.4%)までの分を、織り込んだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆金利ピークアウトなら、円安もピークアウト?

米国の市場金利は、2022年は、上昇を続ける

↓

一方、日本の金利は、どうか?

↓

日銀の黒田総裁は、利上げを、する考えはない

↓

日本の政策金利は、ゼロ%近傍で、不変だ

↓

ゼロ近傍とは、「 何% ~ 何% 」のことか?

↓

10年物国債が、「 -0.25% ~ +0.25% 」の範囲だ

↓

+0.25%を、超えたり、超えそうな時は、どうする?

↓

日銀が指値オペを実施して、0.25%までに下げる

※「 指値オペ 」 とは? (青文字リンク先で参照)

-- 消費者 経済 総研 --

◆9月の FOMC では?

2022年の年末の米国の政策金利は、

9月のFOMCで、4.4%に、引き上げられた

↓

9月21日のFOMC後の市場金利は、どうか?

↓

日本は-0.1%、米国は4.1% (2年物国債9月22日)

↓

日米金利差は、4.2%(米国4.1% - 日本-0.1%)

↓

金利は、日本はゼロ近傍で、不変だ

↓

米国は、市場金利4.1%(9/22)で、政策金利は4.4%

↓

市場金利は、政策金利を、織り込み行く

↓

市場金利は、4.1%から、4.4%へ向かうだろう

※直近2022年9月27日の米国2年国債は、4.3%

-- 消費者 経済 総研 --

◆ドル円為替の 2022年 予測

y=「ドル円」と、x=「2年国債の日米金利差」の

2つの変数で、単回帰分析をした。

この計算では、精度を上げ、小数点3位まで反映し、

年末の政策金利の4.4%を、4.375%とした。

その結果、x: 4.375%では、y=151円となった

よって、2022年は、 「 1ドル 151円 まで 」

直近2022年9月27日の米国2年国債は、4.3%。

市場金利が、4.4%へ到達するのは、間もなくだ。

4.4%に到達するのは、10月だと予想する。

2022年の円安ピークは、その10月だと予想する。

その後は、22年は、円高方向へ戻ると予想。

- ■貿易赤字は、円安の原因ではない?

- モノの貿易赤字も、円安の原因なのか?

-- 消費者 経済 総研 --

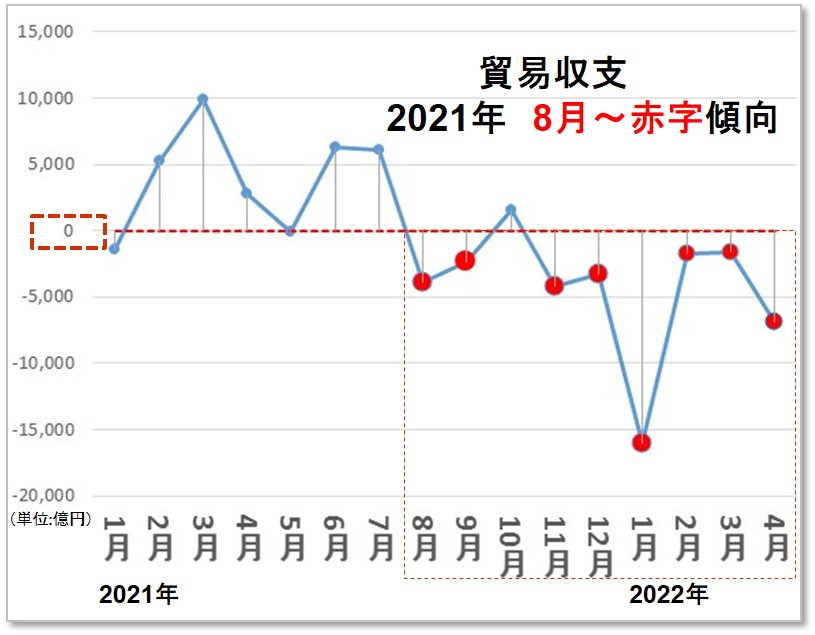

◆海外の物価が上昇で、日本は貿易赤字?

悪天候、コロナ制約、原油高、戦争が、海外であった

↓

これらで、日本が輸入する物の値段が、上昇した

↓

貿易の収支は、2021年では、どうだったか?

↓

2021年8月から、赤字傾向となった

↓ ↓

↓※上図は、下記出典から、消費者 経済 総研が、作成

※出典:財務省|国際収支総括表

8月以降、10月を除き、9か月の内、8ヶ月が赤字

↓

貿易赤字 (輸入額>輸出額) の傾向となった

-- 消費者 経済 総研 --

◆貿易赤字で、円安へ?

輸入:円をドル等に換え、ドル等で輸入品を買う

↓

ドル高・円安へ

輸出:ドル等を円に換えて、円で日本製品を買う

↓

ドル安・円高へ

貿易赤字(輸入額>輸出額) なので、

前者の輸入の方が強く、「ドル高・円安」になる

つまり海外の物価UP→ 日本が輸入する物価もUP

→ 貿易赤字→ ドル高・円安なのか?

貿易赤字は、ドル高・円安 の原因 なのか?

-- 消費者 経済 総研 --

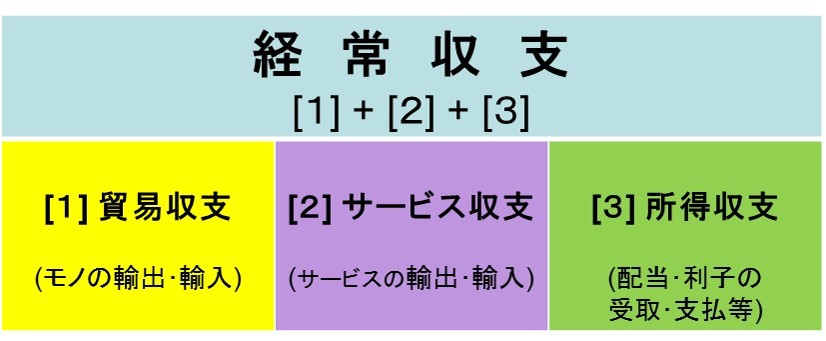

◆モノの貿易のほか、「サービス収支」もある?

日本と海外の取引は、貿易(モノの輸出入)だけか?

↓

[1]モノの貿易のほか、[2]サービスの貿易もある

↓ ↓

↓

「サービス」とは、具体的には、何が対象か?

↓

国際輸送の運賃、旅行費(宿泊・飲食代等)、

手数料、使用料(特許・著作権等)等の項目がある

↓

「サービス収支」とは、何か?

↓

上記項目の、輸出(受取収入)-輸入(支払支出)だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆さらに、「所得収支」もある?

さらに、「所得収支」もあるのだ

↓

「所得収支」とは、具体的には、何が対象か?

↓

直接投資収益(親会社・子会社の間の配当金等)、

証券投資収益(株の配当金、債券利子) などだ

↓

「所得収支」とは、何か?

↓

上記項目の、受取収入-支払支出だ

-- 消費者 経済 総研 --

◆サービスや所得の収支でも、ドル・円を交換?

国際取引(輸出入)は、サービス収支、所得収支もある

↓

決済は、貿易(モノの国際取引での輸出入)と同様だ

↓

輸入:円をドル等に換え、ドル高・円安へ

↓

輸出:ドル等を円に換え、ドル安・円高へ

-- 消費者 経済 総研 --

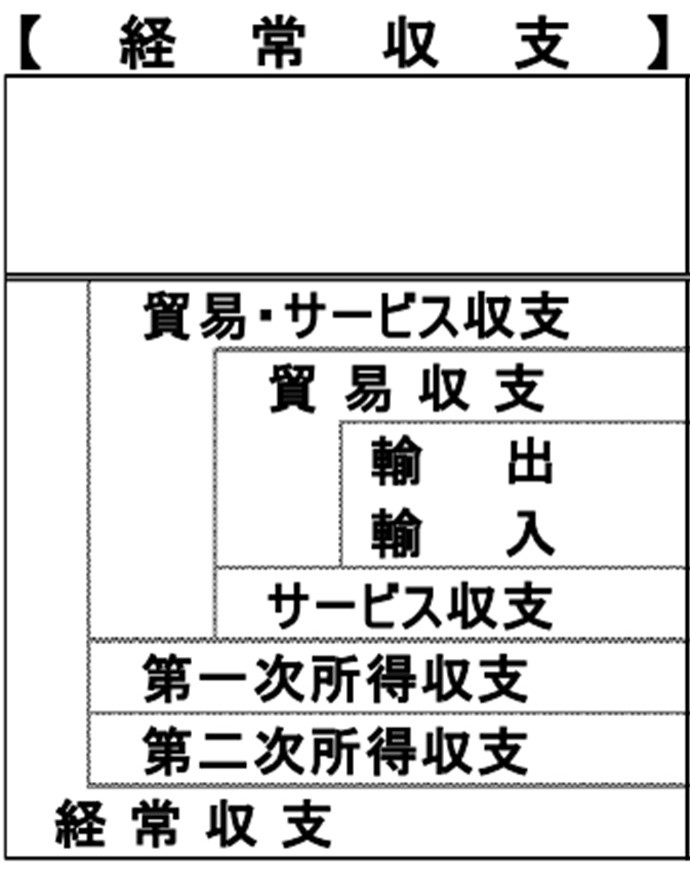

◆経常収支とは?

経常収支とは、何か?

↓

モノの貿易収支+サービス収支+所得収支

↓

3つの国際取引の収支を、合計した値だ ※図表出典:JFTC - 一般社団法人日本貿易会

※図表出典:JFTC - 一般社団法人日本貿易会

-- 消費者 経済 総研 --

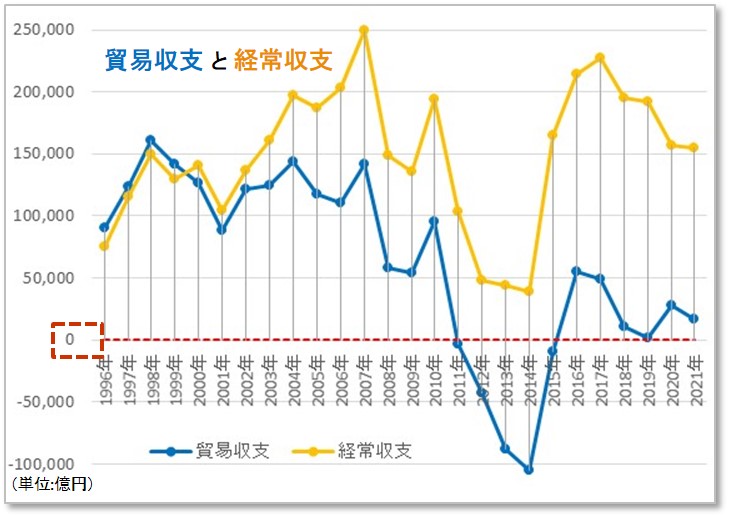

◆合計した 経常収支は、黒字か?

貿易収支の黒字額は、減少傾向で、赤字の年もある

↓

しかし、トータルの経常収支は、長期間、黒字だ

↓

下図が、1996年~2021年の長期の推移だ

↓

-- 消費者 経済 総研 --

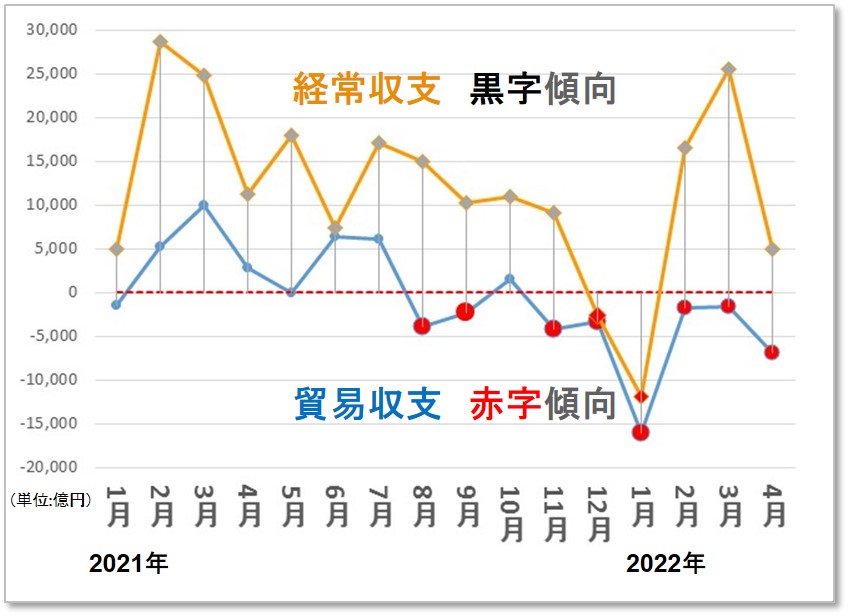

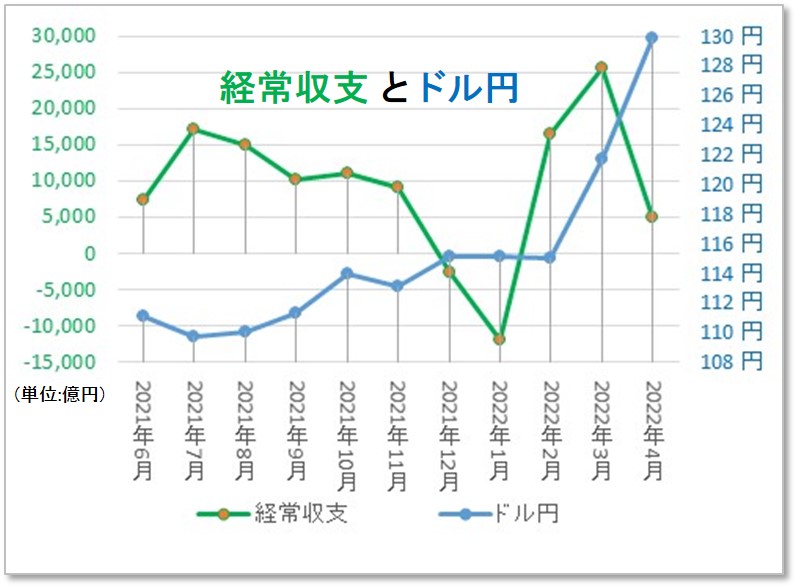

◆経常収支も、赤字になった?

前項の通り、経常収支は、長期間、黒字だった

↓

しかし「経常収支の赤字」が報道された

↓

2021年12月と、2022年1月が、赤字だった

↓

しかし、2022年2月からは、再度、黒字に転じた

↓ ↓

↓

長期でも短期でも、経常収支は、黒字基調なのだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆工場が海外移転しても、円安メリットある?

日本企業の「工場の海外移転」が、増えた

↓

よって、「円安メリット」は、無くなったのか?

↓

違う。円安メリットは、引き続きある

↓

その理由は、何か?

↓

貿易収支よりも広範な「経常収支が黒字」だからだ

↓

海外で儲けたお金は、どうなる?

↓

海外で、「再投資」される分もある

↓

海外の儲けが日本に戻らず、円安メリットなしか?

↓

違う。円安メリットは、引き続きある

↓

経常収支から「再投資分」を、引いても黒字だからだ

-- 消費者 経済 総研 --

◆国際取引は 「ドル円」に、どのくらい 影響か?

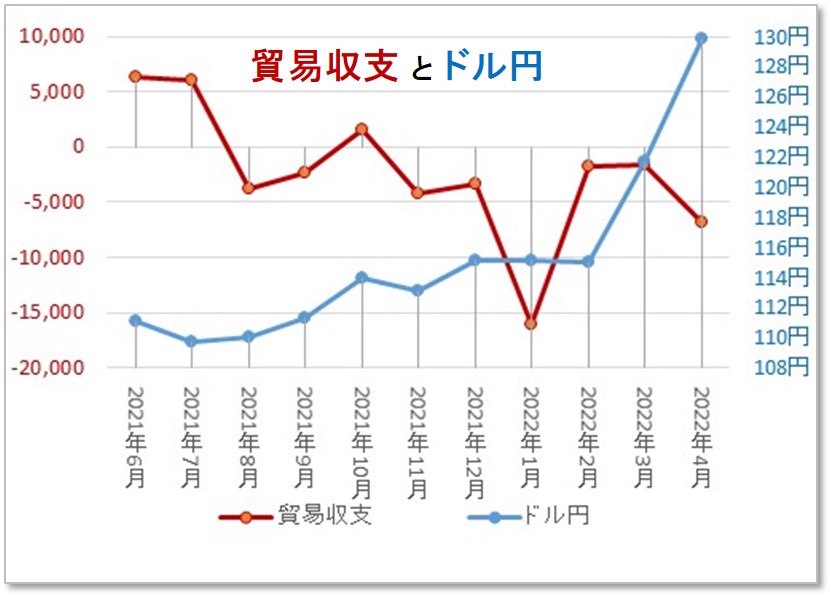

▼下図は、「貿易収支 と ドル円」のグラフだ

↓

貿易収支ではなく、全体合計の「経常収支」では?

↓

▼下図が、「経常収支 と ドル円」のグラフだ ↓

↓

貿易収支も経常収支も、相関度合いは、小さい

↓

一方、下図は「日米金利差とドル円」のグラフだ

↓ (日米ともに2年国債の金利)

(日米ともに2年国債の金利)

↓

日米金利差とドル円は、高い相関がある

↓

円安を説明するのは、何か?

↓

経常収支は、相関性が小さい

↓

「経常収支」と、「ドル円」 との間で、

「相関係数」を算出したが、数値は低かった

↓

最近の円安の主な原因は、日米の金利差だ

経常収支は、ドル円への寄与度が、低い

-- 消費者 経済 総研 --

◆長期トレンドでは?

短期では、日米金利差が、円安の原因だ

↓

しかし、長期トレンドでは、どうか?

↓

「経常収支の黒字」→「円高」へ寄与する

↓

長期は円高トレンドで、短期は円安 とは?

↓

筆者(松田)は、下記※の解説で、説明している

※経常黒字と、日米金利差 での

長期ボンヤリ理論と、短期クッキリ理論

黒字とは、「 受け取り > 支払い 」である。

経常収支が黒字とは、日本円の受取>ドルでの支払。

ドルの必要量よりも、円の必要量の方が、多い。

つまり、「円高・ドル安」のトレンドになる。

長期的には、この「経常黒字→円高」の傾向だ。

昭和の戦後は「1ドル 360円」からスタートし、

長期は、「円高トレンド」である。

◆ネーミング とは?

筆者(松田)は、わかりやすさを、重視している。

そこで、「相反する 2つの現象」に対して、

理解促進のために、ネーミングを、している。

上記の「経常黒字→円高」を、

「長期 ボンヤリ理論」と、名付けている。

本稿で頻発するのは、「日米の金利差での円安」だ。

この米国の「物価UP →金利UP →貨幣価値UP」を

「短期 クッキリ理論」と、名付けている。

「長期ボンヤリ理論」よりも、

「短期クッキリ理論」の現象の方が、短期的には勝つ

という理解の仕方を、筆者(松田)は、教えている。

-- 消費者 経済 総研 --

◆「日銀が 利上げ しない」 その理由は〇〇?

米国を始め諸外国では、利上げが続いている

↓

日銀は利上げを、やらないし、予定もない

↓

利上げを、しない理由は、〇〇だからだ

↓

「〇〇」が理由であることを、解説している

↓

次の項のリンク先から、ご覧頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

◆「悪い円安」は、嘘?

最近、「悪い円安」と、よく言われる

↓

「悪い円安」は、嘘だ

↓

円安は、日本の経済全体に、メリットである

↓

悪い原因は、円安ではなく、〇〇である

↓

「〇〇が原因」である理由を、解説している

↓

次の項のリンク先から、ご覧頂きたい

-- 消費者 経済 総研 --

◆予想の表現について

「○○と予想する」「○○の可能性がある」等の

フレーズが続くと、読みづらくなる。

よって「○○になる」「○○だ」と、簡略化をした。

断定ではなく、可能性の示唆であることを、

念頭に置いて頂きたい。

正確性を追求すると複雑化し、わかりにくくなる。

そこで、わかりやすさを優先している個所もある。

- 利上げしない理由|悪い円安は、嘘

- ◆日銀が 利上げしない 理由 は、〇〇?

[日銀が利上げしない理由] いつ利上げ?

◆【悪い円安は 嘘 】の理由は◇◇?

悪い円安論は嘘?悪い円安,良い円安とは?

- 2つの 悪いインフレ

- ◆1つ目 【 悪いインフレ とは? 】

日本の物価上昇・値上げラッシュの原因理由

◆2つ目 【 最近の 悪い円安 とは? 】

円安円高のメリットデメリット,背景要因理由

- 3つ目の インフレ|ウクライナ危機由来インフレ

- ◆【Vol.1 直接の影響】ウクライナ情勢の

日本への影響をわかりやすく解説 物価上昇は

◆【Vol.2 間接の影響】ウクライナ情勢の

日本への影響を簡単解説 物価上昇は加速?

- 消費税の減税で、値上げ・インフレ対策を

- ◆消費税|減税の効果・メリット,増税の影響・デメリット

- 値上げラッシュ|食べ物等の品目別

- ◆【21年上期】4月からの値上げ・値下げとは?|

2021・新年度の日本どうなる?

◆【21年下期】なぜ値上げラッシュ?

値上げ食品一覧・原因理由

◆【22年上期】2022年4月から値上げ一覧

原因理由も,値上げラッシュで悪いインフレ?

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、

消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部

消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。