2021マンション市場予測|不動産専門家が予測|消費者経済総研|2021年6月26日

■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡下さい。 ■初稿:2021年4月29日、最新稿:2021年6月26日 本ページは、修正・加筆等で、上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■2021予測|マンション市場は?

消費経済・不動産の専門家の

松田優幸(消費者経済総研チーフ・コンサルタント)

が、2021の消費と経済を、様々な切り口で予測

本ページは、下記の経済予測がテーマ

「不動産:マンション市場|2021予測」

- ■ 目次|2021予測は下記構成

- ※下線部のクリックで、その該当部分へ、移動

◆「2021年度景気の見通し|TOP」(別頁)

◆「2021予測|日本のGDP、賃金年収」(別頁)

◆「2021株価予測|経済専門家が予測」(別頁)

◆「2021オフィス市場予測|経済専門家が予測」(別頁)

◆(本頁)「2021マンション市場予測|」

*首都圏の人気マンション とは?

*マンションの原価は上がったか?

*買えるのか?割高か?

*2021年は、どうなる?

*株価からの分析では?

*【意外な結果】地方→東京へ 人口増加?

- ■前年の2020年予測は的中?

- 「消費者経済総研・松田優幸」は、2020/1/15放送の

「フジテレビ|ホンマでっか!?TV」に出演しました。

「2020年は、マンションを買うなら年末がいい」と

予測しました。

高騰を続けるマンション価格は、2020年には、

下落に転じ、年末が一番安くなると予測し解説しました。

そして、その1年後は、どうなったか??

予測は、見事的中しました。

前年の2020年に続き、

2021も、的中できるよう、頑張りました。

この予想と結果の内容は、下記をご覧下さい。

「松田優幸がホンマでっかTVで2020大予想」

- ■ 日本の不動産市況は?

- 不動産市場は、物流、リゾート、ホテル等もあるが

住宅、オフィス、商業の3ジャンルを、解説したい。

今回は「住宅市場」について。

2021年は、住宅価格は、下がるか? 上がるか?

先に20年間の首都圏の新築マンションを振り返る。

- ■ 首都圏の人気マンション とは?

- ◆2000年~2020年は、タワマンが人気?

近年は、タワマン(タワー・マンション)が人気だ。

室内からの眺望も良い。日当たりもよい。

外から見ても、存在感があり、ステータス性もある。

階数が多いタワマンは、大型物件である。

大型物件であれば、共用施設も充実する。

タワマン供給増加の理由は、何か?

1997年の建築基準法の改正による規制緩和だ。

◆湾岸ブーム とは?

21世紀になってから、タワマンのブームが起きた。

同じころ、ベイエリア(湾岸)ブームも、起きた。

湾岸エリアは、レインボーブリッジ等、景色もよい。

湾岸での供給増加の理由は、どうか?

1997年の消費増税以降での景気悪化だ。

湾岸エリアには、倉庫や工場があった。

企業が、それらの土地を、リストラで売却した。

こうして21世紀は、湾岸にタワマンが増えた。

- ■ マンションの原価は上がったか?

- ◆マンション用地は?

その後、リストラによる土地売却は、どうなったか?

湾岸の倉庫・工場の跡地は、無尽蔵ではない。

売却が進み、売りに出る土地は、減っていった。

つまりマンデベが買える湾岸の土地は、減少した。

マンデベは開発用地の取得が、難しくなっていった。

※マンデベ=マンション・デベロッパー

マンデベが土地を買う意向は、旺盛のままだ。

しかし、その需要に対して、土地の供給が少ない。

よって、マンション用地の価格は、上昇した。

◆工事金は?

・東日本大震災からの復興工事

・台風・大雨の災害からの復興工事

・国土強靭化計画による工事

さらに、

・東京五輪の競技施設の建設

・東京五輪までにと、民間の再開発(渋谷など)

このように、近年は、工事需要が多かった。

つまり、工事金の単価は、上昇してきた。

◆マンションの原価は?

土地:マンションの用地価格の上昇

+

建物:工事金の上昇 → 建物部分の価格の高騰

こうして、新築マンション価格は、上昇を続けた。

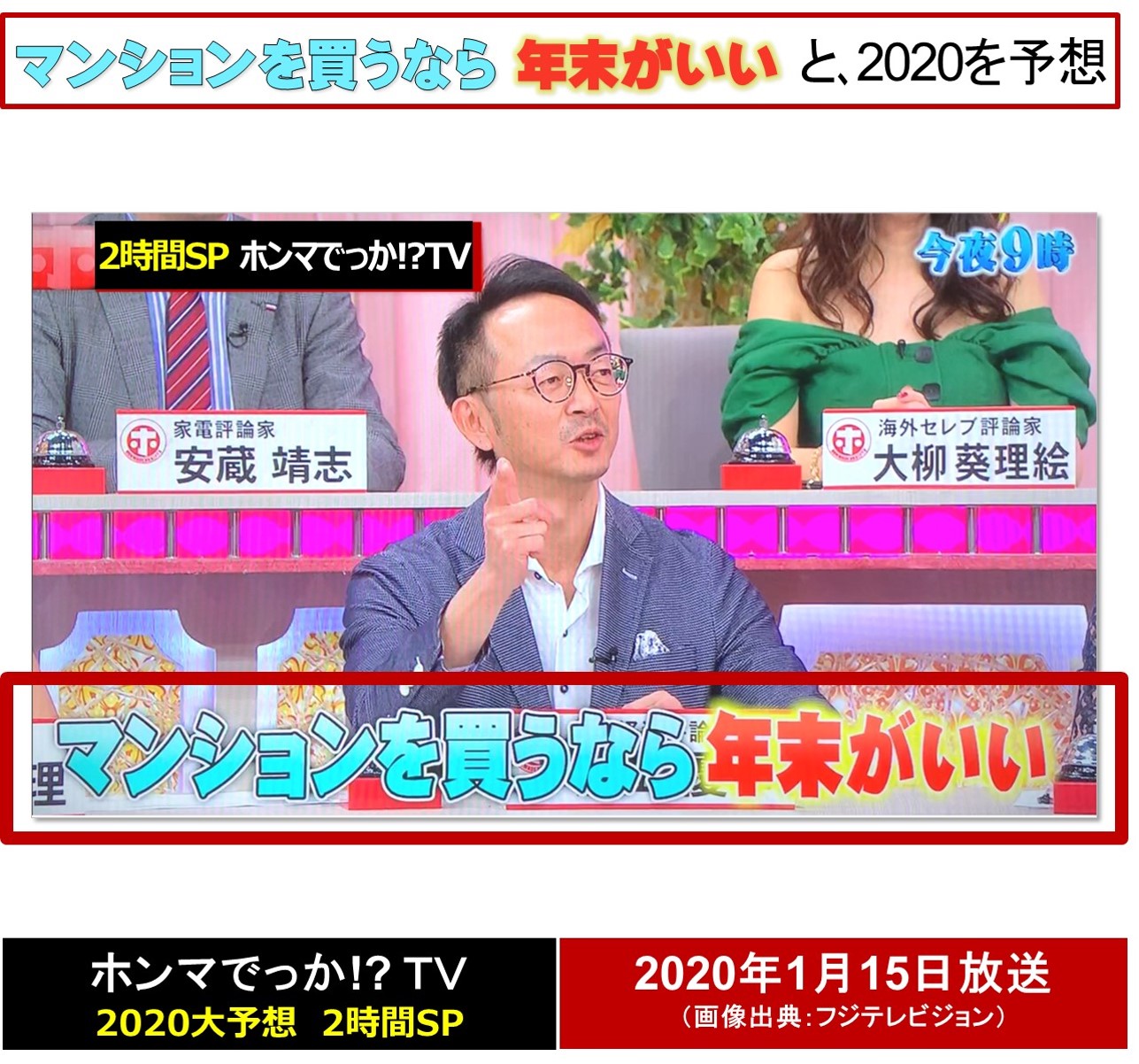

◆開発用地が減少で、供給も減少?

開発用地(開発するための土地)が、買えなければ、

マンションは、作れない。

開発用地の減少で、マンション供給数も減少した。

供給数は2000年の約10万戸→2020年は約2.7万戸

※出典:不動産経済研究所 から消費者経済総研がグラフ作成

- ■ 買えるのか?割高か?

◆価格の上昇が継続

◆価格の上昇が継続※出典:不動産経済研究所 から消費者経済総研がグラフ作成

開発用地の減少 → マンション供給戸数の減少で

需給バランスから、価格は上昇する。

さらに「工事金の上昇」も加わり、高騰した。

平成元年(1989年)以降の期間で、見てみたい。

平成バブルの92年(H2)は最高値6123万円だった。

最安値は、2002年(H14)の4003万円だ。

02年以降は、上昇トレンドになる。

(09年リーマン・ショック、11年震災の頃は、停滞)

2013年からのアベノミクス期に、上昇が加速する。

2020年は、バブル期に迫る6083万円となった。

サラリーマンには、厳しい水準まで価格が上昇した。

高くなったので、売れずらくなった。

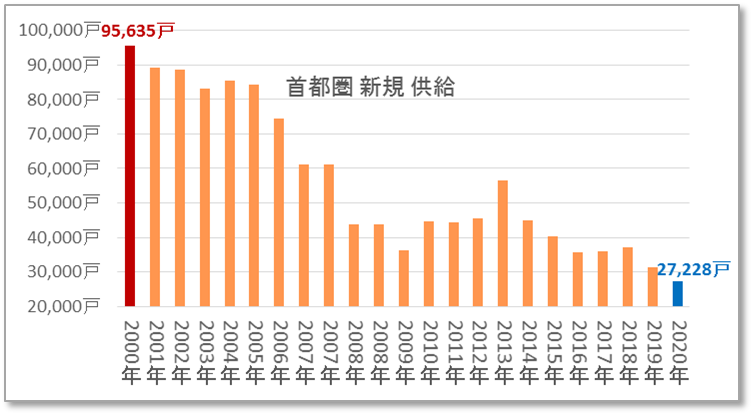

◆価格高騰 → 在庫増加?

売れ残りは、完成在庫となる。

完成在庫は、2015年から増加してきた。 ここまで、長期トレンドで見てきた。

ここまで、長期トレンドで見てきた。※出典:不動産経済研究所 から消費者経済総研がグラフ作成

続いて、最近の2年(20~21年)の傾向を解説する。

◆2020年(コロナ発生前)では?

近年はコンパクトシティ化や人々の時短意識から、

都心部や駅近エリアの不動産が、堅調だった。

時短意識のトレンドは、ここ数年のトレンドだ。

マンションは、都心立地の物件のニーズが高まる。

しかし、会社員には支払いが難しい水準に高騰した。

よって、価格の上昇は、続かないだろう。

在庫も増える。そして値引きの可能性も高まる。

「東京の新築マンションはバブルであり、

価格は下落する」という見方もある。

しかし「バブル崩壊・相場急落」とまでは、言えない。

コロナ前の2020年は「割高水準の是正の調整局面」

になると読んでいた。

◆コロナ発生後の2020年は?

2020年4月から、コロナ禍の影響が、大きくなった。

4~5月は、新築物件のモデルルームは、閉鎖した。

その後、モデルルームの営業活動は再開した。

再開後も「コロナ禍で販売不調」との予測もあった。

しかし、その予測とは異なった。

コロナで住まいの関心UPと検討時間が生まれた。

※詳細は、このページ中段の

「コロナ禍で、郊外・地方より、東京志向へ?」参照

- ■ 2021年は、どうなる?

- ◆湾岸タワマンの人気は継続?

都心ニーズを満たす湾岸タワマンは、どうか?

近年人気の湾岸タワマンは2021年も引き続き堅調。

つまり、湾岸タワマンは、値段は下がらないと予測。

◆湾岸タワマン以外は?

本ページの次項のテーマは

「コロナ禍で、郊外・地方より、東京志向へ?」である。

そこで記載の通り「郊外・地方へ移住」は限定的だ。

都心から離れた「郊外の 広め住宅」はどうか。

地方ほどではないが、こちらも、限定的であろう。

◆アフターコロナでは?

コロナ禍は、いずれ収束する。

テレワーク実施率は、どう変動するか?

アフターコロナでは、テレワーク実施率は下がる。

「オフィス出勤が原則」に戻れば、郊外地方は不便だ。

時短意識のトレンドは、ここ数年のトレンドだ。

それに、通勤(痛勤) 回避の意向が加わる。

2021年は、湾岸タワマン等は、人気継続で、

高値継続。つまり上昇だ。

しかし、それらの人気物件以外の全般では、どうか?

平成バブル水準まで高騰した価格は、維持できない。

2021年の全般傾向は、

上昇は一服 → 横這い → 下落トレンド だろう。

結論は、

・湾岸タワマンは、価格上昇が継続

・それ以外の価格は、上昇一服 → 横ばい → 下落

こんな1年間だと予測した。

- ■ 株価からの分析では?

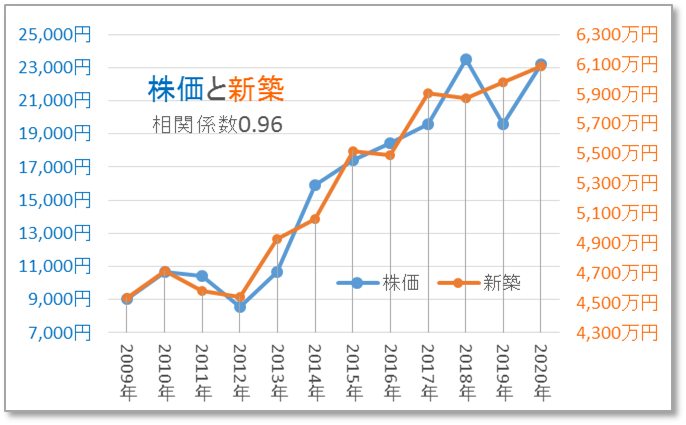

※株価は、日経平均株価(各年の1月の初日の終値)|新築は、首都圏新築マンション価格

※株価は、日経平均株価(各年の1月の初日の終値)|新築は、首都圏新築マンション価格

◆高い相関関係

株価と、新築マンション価格の相関分析を、

実施してみたら「相関係数0.96」だった。

株価と、マンション価格は、

「かなり高い相関性」がある。

「相関係数」は、

「ゼロから、1まで」の値で、表される。

全く相関が無いが「ゼロ」で、

完全に相関するのが「1」だ。

一般に、「相関係数」は、下記が目安とされる。

* 0.7~1.0 → 強い相関がある

* 0.4~0.7 → 相関あり

* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり

* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし

◆株価下落で、年度の中~後半は、下がる?

株式市場とマンション市場の連動性は高い。

株価の上昇は、住宅取得の資金に貢献するからだ。

株価が上がれば、マンションの相場も上がる。

株価が下がれば、マンションの相場も下がる。

平成元年頃のバブルでは、株も不動産も高騰した。

株とマンションの相関は、近年は、より高まった。

コロナ経済対策の特殊環境で、世界株価は上昇した。

特に日本株は、割高水準にあり、バブル的でもある。

つまり、日本の株価は、下がるリスクがある。

株価に連動し、マンションも下落する可能性がある。

◆株価の予測は?

米国金利は、

2018年:約3%→2021年:約1%と、2%下がった。

米国の株高は、金利低下で説明できて、割高でない。

よって、米国株は、バブルではないのだ。

一方、日本の金利は、どうか?

近年は、0%程度で、ほぼ変動なしだ。

つまり日本の株高は、金利では説明できない。

米国株につられて、日本株が上昇したのだ。

日本株は、単純にバブルである。

2021年2月には、日経平均株価は、3万円を超えた。

2021年では、もう3万円超えは、ないだろう。

2021年の日本株は、ダウントレンドと見ている。

つまり、マンション市場全体の傾向も、

今年は、ダウントレンドであろう。

工事金上昇、用地不足による過剰高騰を、

前段で解説した。

その前段での解説で、下落局面入りと予測した。

それに、株価下落要因が、加わるのだ。

◆では株価の予想はいくら?

株価の予想も、別ページに記載してある。

「2021株価予想|経済専門家が予測」

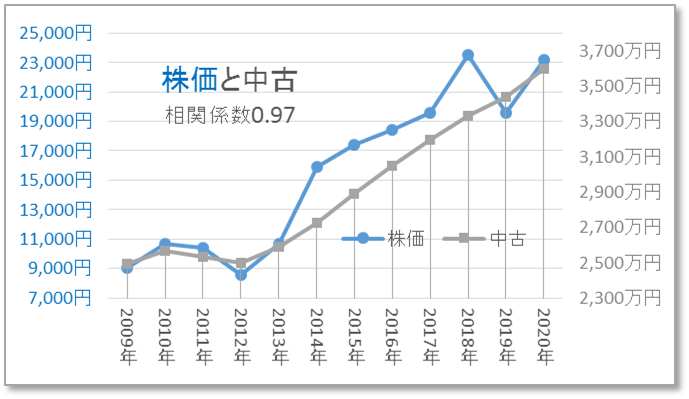

◆中古マンションは?

16~20年は、新築供給より、中古の成約件数が多い。

理由は、新築の供給減少と、新築の割高感だ。

新築では、選択肢が減った。価格も高くなった。

その分、関心は中古マンションへ向かう。

つまり、中古物件も価格は上昇した。

また中古マンションも、株価との相関性は大変高い。 ◆賃貸マンションは?

◆賃貸マンションは?※出典:公益財団法人東日本不動産流通機構 から消費者経済総研がグラフ作成

日本では、賃貸マンションは、一時的な仮住まい

という意識が残っている。

クルマでも「所有から利用」へ変化しているように、

物欲や所有欲は、低下するトレンドだ。

所有すると、所有責任や、メンテナンス責任、

不要になった時の手続き等、実は苦労が多いのだ。

近年、実際に、賃貸ニーズは、高まる傾向がみられる、

既述の通り新築マンション価格は、高騰している。

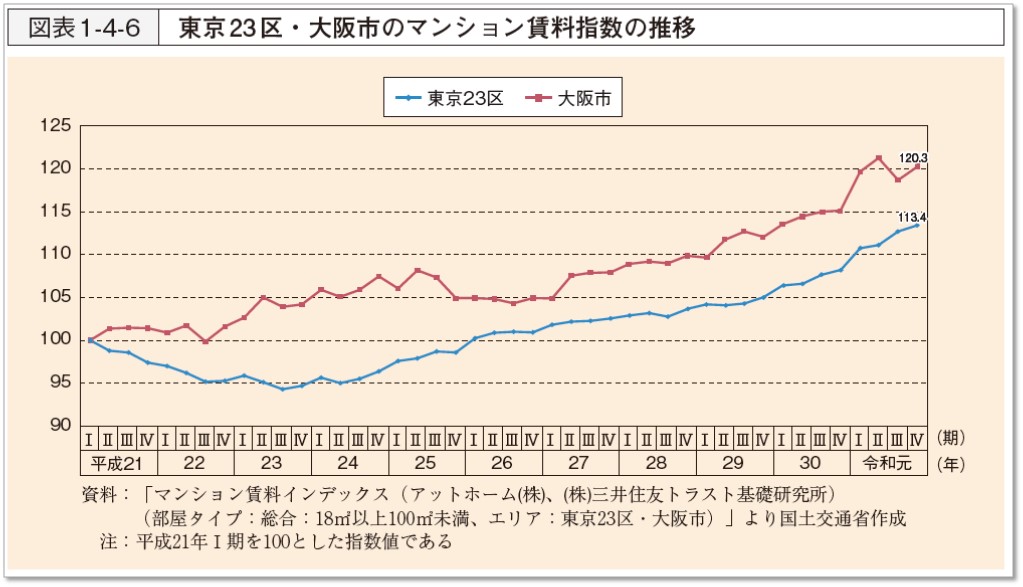

一方、賃貸マンションでは、どうか?

賃料は、そこまで、高騰する性格のものではない。

分譲マンションが過熱し、割高なときは、

賃貸マンションも、選択肢に入ってくる。

*23区の賃料は、

H21(2009年)・1Qを、100 とした場合、

R1(2019年)・4Qは、113

*首都圏新築マンション分譲価格は、

2009年を100とした場合は、2019年は、132

※なお、マンションの「賃借と所有では、どっちが得か?」は、よく話題に上がるテーマだ。どっちが得かは、様々な項目を反映させた総合的シミュレーションを実施しないと、予測の精度は低いことには要注意

- ■ 都心に住むべきか? 郊外・地方がよいか?

- 都心に住むべきか? 郊外・地方がよいのか?

最近は、郊外・地方への移住が、話題になる。

人口の移動・増減から見る

「郊外・地方」と「都心」とは?

を次項に掲載

| 【意外な結果】地方→東京へ 人口増加? |

- ■ コロナで、郊外地方より、東京?

- ◆コロナで、住宅関心UPと、検討時間の誕生

コロナ禍で、テレワークが増えた。

在宅時間が増え、住まい方への関心が、高まった。

また、テレワークで、通勤時間が減った。

余暇時間が増え、考える時間も増えた。

引っ越しを検討する時間が、生まれたのだ。

コロナ禍で「住まいに関心」が高まったのだ。

◆郊外・地方と都心

ここでは、2つのトレンドがある。

「郊外・地方へのニーズ」と、「都心志向のニーズ」だ。

在宅のビデオ会議等で、広い家に関心が向かった。

広さを追求すると、都心より郊外に関心が向かう。

逆に、在宅勤務の経験で、出勤時の満員電車を

避ける「都心志向」もある。

つまり、前者では「郊外で広い住宅」を求める。

後者では、より会社に近づこうと「都心」へ向かう。

最近「郊外・地方への移住」の話題が世間を賑わす。

しかし、実際に移住を、実施した人は限定的だ。

- ■具体的な移住傾向は?

- ◆移住の関心は、増えた?

「地方・郊外への移住の関心は、

コロナ禍で、減った?・増えた?」

このように聞けば、どう答える?

「増えた」の回答が、多くなるのが、理解できる。

◆長野県では?(調査その1)

「移住したい 都道府県ランキング」の調査では、

長野県が、15年連続で、1位に輝いた。※1

◆郊外より都心志向?(調査その2)

コロナで「郊外より都心志向」を示す調査がある。

テレワーク経験者に「住みたい環境」の調査では

「都心が60%」「郊外が25%」との結果となった。

※2

◆東京から離れたくない?(調査その3)

別の「郊外・地方へ、移住したいか?」との調査もある

「郊外・地方移住を望む人」は、少数派で、

「東京23区から、離れる考えは、ない」が大多数だ

※3

◆移住したい街の名前は?(調査その4)

また「移り住みたいと思う 郊外は?」と

街の名前を聞いた調査もある。※4

1位は、どこの街だったか?

1位は、「なし」である。

断固として郊外移住はない、ということだろう。

◆長野県では?

既述の通り「移住したい 都道府県 ランキング」で

長野県が、15年連続で1位だ。

移住先に、軽井沢や白馬村の地名もよく聞く。

1月1日時点の総人口は、どうか?

軽井沢は、2020年19,189人→2021年19,667人で、

478人しか増えていない。

白馬村は、長野県で人口減少率が、最も高かった。

マイナス8.8%であった

軽井沢も白馬村も長野県だが、長野県全体では、

2020年2,046,660人→2021年 2,031,795人と

14,865人減少した。※5

移住希望1位の長野県は、コロナで人口減少だ

◆移住の実行は、限定的?

「移住」に関して願望的な性格の調査なら、

人々の頭には、様々な想像、空想、願望が、浮かぶ。

ノーマルな調査では「郊外・地方へ移住」は、少ない。

少数の「移住の希望者」がいても、

実行する人は、より一層、少数になる。

※1出典:中日新聞|2021年1月7日|

※2出典:株式会社学情|2020年7月22日

※3出典:日経クロストレンド 2021年02月17日移り住みたい街ランキング・1

※4出典:日経クロストレンド 2021年02月17日移り住みたい街ランキング・2

※5出典:2020年中の長野県の年間人口増減|長野県|2021年1月29日

- ■日本人口は減少、東京人口は増加

- 日本の総人口と、東京の総人口を、

コロナ前とコロナ後で比較する。

コロナ前は、2020年3月とする。

国全体の月別人口は、最新データは2020年11月だ。

よって、下記で比較する。

コロナ前は、2020年3月1日

↓

コロナ発生後は、同年11月1日

コロナ前を100%とし、

コロナ発生後は、どれだけ減ったか?

なお、国の総人口は、近年、減少を続けている。

国の総人口は、2020年のコロナ前→発生後でも、

99.8%で、0.2%減少した。

東京は、コロナ前→発生後では、

100.1%で、0.1%増えた。

総人口は、国は減ったが、東京は増えた。

「東京から、郊外・地方へ移住した」は、

正しくない。

◆外国人が減ったのか?

東京都の「総人口」が増えた。

さらに、東京都の「日本人」は、もっと増えた。

コロナ禍で、外国人が、東京から離れたのだ。

2020年3月の人口を100%とし、11月は何%か?

*東京は、

全 体 日本人 外国人

100.1% 100.4% 92.9%

*国は、

全 体 日本人 外国人

99.8% 99.8% 98.4%

「日本人」で見ても、国は減少だが、東京は増加だ。

東京都は、総人口で、100.1%になり、

日本人だけでは、100.4%になった。

国の人口は、コロナで減少だが、

東京は、総人口でも増加で、日本人ではさらに増加

※全体(総人口)=日本人人口+外国人人口

※出典:

住民基本台帳による世帯と人口 東京都総務局統計部

総務省統計局 過去の各月1日現在人口

*東京 2020年3月

総人口13,835,080人、日本人13,257,504人、 外国人577,576人

*東京 2020年11月

総人口13,847,040人、日本人13,310,723人、外国人536,317人

*東京 増減率(3月1日→11月1日)

総人口100.1%、 日本人100.4%、 外国人92.9%

*国 2020年3月

総人口125,961,625人、日本人123,458,318人、外国人2,503,307人

*国 2020年11月

総人口125,668,699人、日本人123,204,724人、外国人2,463,975人

*国 増減率(3月1日→11月1日)

総人口99.8%、 日本人99.8%、 外国人98.4%

◆日本を離れたのは、中国人?

なお「外国人」は、国も東京も減った。

コロナ禍で不安になり、母国へ戻ったのだろうか。

日本に滞在する外国人は、どこの人が多いか?

アジア84%、南米10%、欧州3%、

北米3%、オセアニア1%

地域別では、上記の通りだ。国籍別ではどうか?

中国人が、27%で最多である。

日本から離れた外国人は、どこの国が多いか?

47,233人が、日本から、いなくなった。

そのうち、26,845人が中国人だ。

減少国籍の57%(26,845人÷47,233人)もしめる。

累計のコロナ感染率は、

日本は0.6%、中国0.006%と

中国は、日本の100分の一だ。

日本より中国の方が、安全だったり、

活動しやすいと、考えたのかもしれない。

コロナ禍の被害は、日本は欧米より少ない。

しかし、アジアの中では、日本は、優等生ではない。

日本の政府・自治体の接種への全力投入を期待する。

※出典:

法務省 出入国在留管理庁 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人

データは、半年ごと(6月と12月)で、最新は2020年6月末のため、

上記の値は、2020年6月末を使用。

比較は、前:2019年12月末→後:2020年6月末とした

- ■関連ページは?

◆「2021年度景気の見通し|TOP」

◆「2021予測|日本のGDP、賃金年収」

◆「2021株価予測|経済専門家が予測」

◆「2021オフィス市場予測|経済専門家が予測」

- ■ その他関連テーマのページは?

◆【2021年度 大予測・総合編】

TOPキーワードは?|理由は?

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |

- 【著作者 プロフィール】

- ■松田 優幸 経歴

(消費者経済|チーフ・コンサルタント)

◆1986年 私立 武蔵高校 卒業

◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業

*経済学部4年間で、下記を専攻

・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)

・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)

・労働経済

*経済学科 高山研究室の2年間 にて、

・貿易経済学・環境経済学を研究

◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、

東急(株)、(株)リテール エステートで勤務

*1991年、東急不動産に新卒入社し、

途中、親会社の東急(株)に、逆出向※

※親会社とは、広義・慣用句での親会社

*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング

会社のリテールエステートに移籍

*東急グループでは、

消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。

各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、消費の現場の最前線に立つ

*リテールエステートでは、

全国の消費経済の現場を調査・分析。

その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。

商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、

リサーチ・分析したデータベースも構築

◆25年間の間「個人投資家」としても、活動中

株式の投資家として、

マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や

ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、

注力している。

◆近年は、

消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、

番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動

◆現 在は、

消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

兼、(株)リテール エステート リテール事業部長

◆資格は、

ファイナンシャル・プランナーほか

■当総研について

◆研究所概要

*名 称 : 消費者経済総研

*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者 : 松田優子

*U R L : https://retail-e.com/souken.html

*事業内容: 消費・商業・経済の、

調査・分析・予測のシンクタンク

◆会社概要

「消費者経済総研」は、

株式会社リテールエステート内の研究部署です。

従来の「(株)リテールエステート リテール事業部 消費者経済研究室」を分離・改称し設立

*会社名:株式会社リテールエステート

*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20

*代表者:松田優子

*設立 :2000 年(平成12年)

*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング

■松田優幸が登壇のセミナーの様子

- ご案内・ご注意事項

- *消費者経済総研のサイト内の

情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ「引用掲載」する場合は、

①出典明記

②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。

上記の①②の2つを同時に満たす場合は、

事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。

①②を同時に満たせば、引用する

文字数・情報量の制限は、特にありません。

(もっと言いますと、

①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)

*テレビ局等のメディアの方は、

取材対応での情報提供となりますので、

ご連絡下さい。

*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- メール: toiawase★s-souken.jp

(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997

(離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。