幼保無償化|消費税、経済の専門家評論家が、わかりやすく解説|消費者経済総研|2019年9月30日

|幼保無償化| 消費税や経済の専門家・評論家が、 わかりやすく3分解説 ◆3歳~5歳の 幼稚園・保育園等の 利用料が、無償に ◆0歳~2歳では 「住民税が非課税の世帯」が、無償に ◆待機児童、保育士等の待遇、 内容・施設の質の向上等、課題あり 【 連載シリーズ 消費増税 】 ~ 増税の後は、どれだけ、お得?~ 消費増税にあわせて、 様々な支援制度が、あります。 今回号は、国・自治体による 「幼稚園・保育園等の無償化」です。 消費と経済を科学する「消費者 経済 総研」 (東京都新宿区、代表:松田 幸治)は、 2019/9/29に、掲題内容を掲出します。 2019/10/1の消費増税に関連して 「シリーズ 消費増税」を連続して掲載しています チーフ・コンサルタントの松田優幸を筆頭に、 消費税や経済等の評論家・専門家として、 「3分でわかりやすく」解説をお届けしています 番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡ください。 ------------------------------ 本ページは、 修正・加筆等で、上書き更新されていきます。 *初稿:2019年9月29日(日)21:00 *2稿:2019年9月30日(月)20:00 *当方が提供する情報は、正確性・完全性・有効性・真実性・最新性・適法性等何らの保証もなく、 利用・活用は、利活用者の自らの判断・責任であり、 損害が生じても当方は一切の責任を負いません。 |

| ■「先立って、要約編」■ |

|---|

| 消費増税に伴い2019年10月1日から 「幼児教育・保育等の無償化」が、始まります。 長いので「幼保無償化」と略します。 ■この政策の目的は? 「子育て世帯」を応援し、 社会保障を、全世代型へ変えるためです。 人格形成の基礎をつちかうには、 幼児教育が重要であるという見地や、 幼児教育の負担軽減で、 少子化対策の観点なども含まれています。 ■無償化の対象年齢は? 0~5歳が対象で、 0歳~2歳と、3歳~5歳で、制度が分かれます。 ■3~5歳は? *幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園等は? 全ての子供たちの利用料が、無償になります。 *「子ども・子育て支援」の 「新制度」ではない幼稚園は? 月額2.57万円まで、無償です。 *幼稚園の預かり保育は? 最大月額1.13万円まで無償です。 *認可外保育施設は? 月額3.7万円まで無償です。 *「企業主導型保育事業」は? 「標準的な利用料」※までが無償です。 ■0~2歳は? *幼稚園、保育所、認定こども園は? 「住民税非課税世帯」が、無償になります。 *認可外保育施設は? 「住民税非課税世帯」が対象で、 月額4.2万円まで無償です。 *企業主導型保育事業は? 「住民税非課税世帯」が対象で、 「標準的な利用料」※までが無償です。 ※「標準的な利用料」とは、 年齢に応じた一定の金額です。 補助要綱において示している額のことです。 平成30年度における月額は、 0歳:37,100円、1歳・2歳:37,000円、 3歳: 31,100円、4歳以上: 27,600円 ■結構な金額になる? 世帯の属性や、自治体の以前から独自の支援制度 など諸条件あるため、一概に言えませんが この新たな幼保無償化制度で、 仮に1か月に3万円が浮くことになるとすると、 2年間の場合は、3万円×12か月×2年 =72万円もの負担軽減となります。 ■幼保無償化よりも、 やるべきこと とは? 幼稚園・保育園等の利用料が、無償や減額になれば、 該当する子育て世帯には、喜ばしいことです。 しかし、この政策には、 多くの課題点の存在が指摘できます。 政策の優先順位としては、 どうなのか? という点です。 *「待機児童の解消を、優先すべきでは?」 無償化しても、施設が増えなければ、 結局入れないので、意味がありません。 *「保育士の待遇改善が、先では?」 保育士の不足も深刻です。 ハードな働きの割に、低い賃金とも言われます。 *「施設の質の向上を、優先すべきでは?」 保育や幼児教育の「質」や、施設の「安全性」 を向上すべき、という意見もあります。 子供の事故も散見されます。 *「高所得者が、有利になってしまう」 利用料は、所得に応じての負担と、なっています。 高所得者の方が、利用料は高いです。 無償化すれば、高い所得の人が、 より恩恵を、得ることになります。 以上が要約編です。 |

| 続いて下段に続く「詳細編」をお読みください |

■筆者プロフィール 松田優幸 ◆番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡ください。 ◆実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちらの実績一覧 を、ご覧下さい。 1987年 慶応大学 経済学部 入学 1991年~ 東急不動産、東急電鉄、リテールエステートで勤務 現在 消費者経済総研のチーフ・コンサルタント 資格は、 ・ファイナンシャル・プランナー ・宅地建物取引士資格者 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで) ・簿記3級 |

| ■ご留意事項 ※当総研が提供する情報においては、 情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。 ※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、 制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、 また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、行政庁等へ確認や相談をし、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。 また「免責事項 」をお読みください。 |

| ~以上が、「先立って、要約編」ですが、 この後、詳細編です~ |

|---|

| 【 詳 細 編 】 |

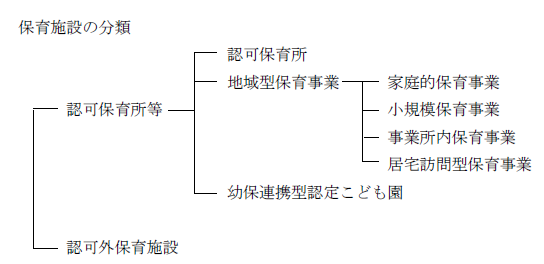

| ■先立って用語の確認 ◆「乳児」とは 生まれてからから、満1歳未満までの子です。 ◆「幼児」とは 満1歳から、小学校就学前の子です。 ◆「幼児教育」とは 幼児に対する教育を意味し、 幼児が生活する全ての場において、 行われる教育の総称です。 具体的には、 幼稚園での教育、保育所等での教育の他、 家庭での教育、地域社会での教育を含み得る、 広がりをもった概念です。 ◆「幼稚園」とは 幼稚園は、学校教育法に基づく「学校」で、 文部科学省が管轄しています。 しかし義務教育ではありません。 目的は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、 その心身の発達を助長することです。 時期は、満3歳から、 小学校就学の始期に達するまでの間です。 時間は、1日あたり、4時間が標準です。 ◆「保育所」と「保育園」の違いは 「保育園」は通称で、 法律上の正式名称は「保育所」です。 「保育所」は児童福祉法に基づき、 厚生労働省が、管轄しています。 目的は、保育が必要な「乳児・幼児」を、 日々保護者の下から通わせて保育を行うことです。 時期は、0歳から小学校入学前までです。 時間は、一日あたり、8時間を原則とします。 ◆「保育所」と「幼稚園」の違いは 以上の定義から、「保育所」では、 保護者が勤務中などに、子供を預けるイメージで、 「幼稚園」では、子供に教育を受けさせるイメージですね。 満3歳から幼稚園には通えますが、 平成30年の統計データでは、 3歳では、44%が保育園で、37%が幼稚園に、 4歳では、42%が保育園で、41%が幼稚園に、 5歳では、41%が保育園で、43%が幼稚園に、 通っています。 4歳までは、保育園の方が多いですね。 ※2つのパーセントを足して100%にならない分は、 認定こども園や推計未就園児 ◆「認定こども園」とは 教育・保育を一体で行う施設で、 幼稚園と保育所の両方の良さを 持っている施設です。 基準を満たせば、都道府県等から 「認定」を受けることが、できます。 ◆待機児童とは 子育て中の保護者が、保育所などに申込をしたが、 入所できず、待機中、 つまり入所待ち中の児童のことです。 ◆「子ども・子育て支援」の 「新制度」とは 平成24年(2012年)に、 子どもの健やかな成長を目指して 「子ども・子育て支援法」 という法律ができました。 この法律と関連法に基づいて、 幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援を、 総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が 平成27年(2015年)からスタートしました。 この制度では、消費増税による増収分を活用して、 子育てを、社会全体で支えます。 幼児教育や保育、子育て支援の 「量の拡充」や「質の向上」が目的です。 ◆「企業主導型 保育事業」とは 平成28年度(2016年度)に、内閣府が始めた、 企業向けの助成制度です。 企業が、従業員の働き方に応じた柔軟な 保育サービスを提供するために、設置する保育施設や 地域の企業が、共同で、設置・利用する保育施設に対し 整備費・運営費を、助成します。 夜間や土日、短時間や、週2日のみ働く従業員 への対応なども可能です。 地域の子供を受け入れることで、 運営を安定させたり、 地域貢献を、行うことができます。 認可外保育施設ですが、整備費・運営費は、 認可施設と同程度の助成を、受けられます。 ◆「認可外保育施設」とは ※出典:東京都福祉保健局 資料 (幼保無償化政策目的の項の手前まで) 「認可外」は「無認可」とも、言われます。 保育施設は、大きく分けて ・認可等を受けて運営する保育所、 つまり「認可保育所等」と ・認可を受けずに運営する保育施設、 つまり「認可外保育施設」があります。 法に基づき、区市町村が、設置した保育所、 又は、 法に基づき、民間事業者等が、知事の認可を受け、 設置した保育所を「認可保育所」といいます。 「認可外保育施設」とは、 「認可保育所等」以外の子供を預かる場所の事です。 呼び名は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、 ○○託児所、○○ベビールーム等様々です。 また、その施設や保育の内容は、 施設ごとで、かなり異なっています。 ◆「認可保育所等」と「認可外保育施設」の 違うところは (1)設置基準 認可保育所等は、 条例・規則に基づく設置・運営の基準があり、 認可外保育施設は、 要綱に基づく、設置・運営の基準があります。 (2)事業の目的 認可保育所等は、保護者が勤務等で「保育の必要性」 を区市町村が認定した児童が対象で、 区市町村の子供子育て支援事業計画に基づき、 計画的に設置される施設です。 認可外保育施設は、 設置者が自由に設置できます。 (3)申込方法 認可保育所等は、申し込みをし、 定員を上回る場合は、 区市町村が、選考・調整します。 認可外保育施設は、そのような制限はなく、 誰でも、施設に直接に契約ができます。 (4)保育料 認可保育所等は、保護者の収入に応じて、 役所が定めるため、地域内は原則同じ金額です。 認可外保育施設は、設置者が自由に設定でき、 料金は様々です。 (5)運営費 認可保育所等は、運営費等が、 国・都・区市町村から、出ています。 認可外保育施設は、一部の例外を除き、 原則、保護者からの保育料のみで運営です。 ◆「地域型 保育事業」(認可保育所等)とは

平成27年度(2015年度)から、 地域の実情に応じて実施の 「地域型 保育事業」が、誕生です。 「地域型保育事業」には、 下記の4パターンが、あります。 (1)家庭的 保育事業 (2)小規模 保育事業 (3)事業所内 保育事業 (4)居宅訪問型 保育事業 法に基づき、区市町村が、自ら行うものと、 法に基づき、民間事業者等が、 区市町村長の認可を受けて行うものがあります。 *「認定こども園」も「認可保育所等」 さらに、就学前の教育・保育を一体的に行う 「幼保連携型 認定こども園」があります。 認定こども園法に基づき、 区市町村が設置する施設と、 法に基づき民間事業者等が、都道府県知事の 認可を受けて、設置する施設があります。 ◆「認可外」は、良くないの? 認可外保育施設(以下「認可外」)は、 目的・特徴は、様々です。 「認可外」は、補助金等がなく、認可保育所等 (以下「認可」)よりも緩い基準の施設です。 「認可外」は、「認可」よりも、事故の発生率が 高い、というデータを見たこともあります。 だからといって「認可外」が、「認可」より、 必ずしも劣っているとは、いえません。 また「認可外」が、必ずしも「認可」を、 目指している訳ではありません。 例えば「認可」の制度になじまない子供を、 預かるための施設も、あります。 その他「特徴的な教育プログラム」を、 実践したいという施設も、あります。 「認可」は、役所が計画的に設置しています。 ですので、「認可外」が基準を満たせば、 自動的に「認可」になるわけでは、ありません。 「認可」だから良い、「認可外」だから悪い、 ということでは、ありません。 ■幼保無償化の政策の目的は? 政府は、下記のように定めています。 子育て世帯を応援し、 社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、 幼児教育の無償化を一気に加速する。 幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎 を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を 図る少子化対策の観点などから取り組む。 ■無償化の対象年齢は? 0~5歳が対象で、 0歳~2歳と、3歳~5歳で、制度が分かれます。 ■幼稚園、保育所、 認定こども園等は、どうなるの? ◆対象になる施設は 幼稚園、保育所、認定こども園、 また、地域型保育、企業主導型保育事業です。 ■3~5歳児クラスでは? 3~5歳児クラスは、 全ての子供たちの利用料が無料になります。 ◆3~5歳児クラスとは、 いつから、いつまで? この制度は、小学校の入学前の3年間分を 無償化するのが基本的な考え方になっています。 保育所等では、満3歳になった後の 最初の4月から無償です。 幼稚園では、満3歳になった日から、 無償化の対象となります。 幼稚園の方が、 早く無償化の恩恵を、受けられますね。 幼稚園は「学校教育法」で、満3歳になった日 から入園できると、定められているからです。 ◆送迎・食材・行事の費用は? 通園送迎費、食材料費、行事費等は、 保護者負担です。 ただし、食材料費については、 年収360万円未満に相当の世帯は 「副食」(おかず・おやつ等)の費用、 が免除されます。 全世帯の第3子以降は 「副食」 (おかず・おやつ等)の費用が、免除です。 ◆補足 「子ども・子育て支援 新制度」の対象とならない 幼稚園は、無償ではなく、月額2.57万円までです。 「子ども・子育て支援新制度」の対象と ならない幼稚園は、無償化の認定や、 償還払いの手続きが、必要な場合があります。 「企業主導型保育事業」については、 これまでの利用料から、 年齢に応じた一定の金額が減額されます。 ■0~2歳児クラスは? ◆「住民税非課税世帯」は? 「住民税非課税世帯」は、 この新制度で、無料になります。 ◆「住民税課税世帯」は? 今回の無償化の対象外です。 しかし「多子軽減の制度」※は、 従来通り適用されます。 ※「多子軽減の制度」とは 住民税課税世帯のうち、第2子以降の 利用者負担額の軽減を、行う措置です。 保育所等を利用する最年長の子供を 第1子とカウント※し、 第2子は半額、第3子以降は無料です。 ただし、年収360万円未満相当世帯は、 第1子の年齢は不問※です。 ◆補足 ※企業主導型保育事業については、 これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が 減額されます。 ※1子・2子・3子のカウントや、 1子の年齢不問は、図説の方が分かりやすいので こちらの図(注:平成28年度※の政府予算案資料) をご覧下さい。 次の様に、 「段階的な負担軽減」が実施されています。 ※平成28年度予算 年収360万円未満相当の世帯の 幼稚園・保育所等の保育料について ・兄弟の年齢に関わらず、 第2子は半額、第3子以降は無償 ・ひとり親世帯においては、 第1子は半額、第2子以降は無償 ※平成29年度予算 市町村民税非課税世帯の 幼稚園・保育所等の保育料について ・第2子完全無償化 年収360万円未満相当の世帯の 幼稚園・保育所等の保育料について ① ひとり親世帯等の保護者負担の 軽減措置の拡充 ② ①以外の世帯において、 1号認定子どもの負担軽減 ※平成30年度予算 幼稚園等の保育料について ・1号認定こどものうち、 年収約360万円未満相当世帯の 第1子及び第2子の負担軽減 ■幼稚園の預かり保育は、 どうなる? ◆「幼稚園の預かり保育」とは? 幼稚園の教育時間は、4時間が標準です。 その時間の前後や、土日や、長期の休み中に、 幼稚園において教育活動を行うことです。 「預かり保育」のニーズの背景には、 子どもが、同年代、異年齢の仲間と遊ぶ 場・機会が減少していることがあります。 また、核家族化や女性の社会進出で、 託児ニーズが増加していることが、あげられます。 近年は、政府の少子化社会対策の中で、 待機児童解消策の一環として、 推進されてきた側面もあります。 なお預かり保育の実施割合は69.9パーセントです。 (平成17年 文部科学省調べ) ◆3~5歳児クラスは? *支援額はいくら? 3~5歳児クラスの「幼稚園預かり保育」は、 最大月額1.13万円まで無償です。 幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加えて 利用日数に応じて、最大月1.13万円までの範囲で 預かり保育の利用料が無償化されます。 3.70万円: 認可保育所における保育料の全国平均月額 2.57万円: 幼稚園保育料の無償化の上限額 「認可保育料3.7万円」-「幼稚園保育料2.57万円」 =「幼稚園預かり保育料1.13万円」 *無償化の対象になるには? 無償化の対象となるためには 「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 その際、就労等の要件を満たす必要があります 。 ◆「保育の必要性の認定」とは? 保育が必要な理由は、自治体によって異なりますが 例えば、月48時間以上働いているとか、 妊娠中又は出産後間もないことや、 病気やけがをしている等です。 その他の条件は、下記一覧の通りです。 いずれかに該当することが必要です。 •就労(フルタイムのほか、 パートタイム、夜間、居宅内の労働など) •妊娠、出産 •保護者の疾病、障害 •同居又は長期入院等している親族の介護・看護 •災害復旧 •求職活動(起業準備を含む) •就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) •虐待やDVのおそれがあること •育児休業取得中に、既に保育を利用している 子どもがいて継続利用が必要であること •その他、 上記に類する状態として市町村が認める場合 ◆保育が必要である認定を、受けるには? 自治体によって異なりますが、「認定申請書」に 必要書類を添付して、役所に提出します。 保育の必要性が認められる場合には、 「通知書」が送付されてきます。 ■「認可外保育施設」はどうなる? ここでは、認可外保育施設※の他に、 一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業が 対象になります。 ※「認可外保育施設」は、どれが対象? 一般的な認可外保育施設の他に、 地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、 認可外の事業所内保育等が、対象です。 ◆3~5歳児クラスはの子はどうなる? (認可外保育施設) 3~5歳児クラスは月額3.7万円まで無償です。 ◆0~2歳児クラスは? (認可外保育施設) 住民税非課税世帯が対象で、 月額4.2万円まで無償です。 ◆無償化の対象となるには? 無償化の対象となるためには、市区町村へ申請し 「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 その際、就労等の要件を満たす必要があります。 保育所、認定こども園等を、 利用できていない人が、対象となります。 都道府県に届出し、国が定める基準を満たす 認可外保育施設のみとなります。 (ただし、基準を満たしていない場合でも 5年間の猶予期間あり) ※ ※認可外保育施設が、 幼保無償化における支給の対象施設となるためには 事前に市町村に、確認申請の手続きを行い、 市町村長の『確認』を受ける必要があります。 対象施設は 知事に「届出」を行った認可外保育施設のうち、 「求められる基準」を満たす施設 求められる基準は 認可外保育施設の指導監督基準と同様の内容を 定めることが想定されているため、都道府県が 発行している「指導監督基準を満たす証明書」を提出 することにより、当該基準を満たしていることを 確認します。 なお、「指導監督基準を満たす証明書」が 発行されていない場合については、 基準への適合(見込み)状況を 説明する書類を提出となります。 ※2019年10月1日から起算して 5年を経過するまでの間は、 「届出」を行った施設については、 「対象施設」とみなされます。 そのため、現在、認可外保育施設の 指導監督基準を満たしていない場合でも、 5年間は「確認」に影響はありません。 ただし、5年間の猶予期間経過後については、 基準を満たしていない場合は、 「確認」を受けることが出来ず、 無償化の対象施設から外れることとなります。 |

| ※出典・引用一覧:今回号は、政府、自治体資料を参照 |

| ■ご留意事項 ※当総研が提供する情報においては、 情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。 ※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、 制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、 また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 行政庁等へ確認や相談をし、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。 また「免責事項 」をお読みください。 |

| ■筆者プロフィール 松田優幸 ◆番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡ください。 ◆実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちらの実績一覧 を、ご覧下さい。 1987年 慶応大学 経済学部 入学 1991年~ 東急不動産、東急電鉄、リテールエステートで勤務 現在 消費者経済総研のチーフ・コンサルタント 資格は、 ・ファイナンシャル・プランナー ・宅地建物取引士資格者 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで) ・簿記3級 |

| ■筆者プロフィール 松田優幸 1987年に、慶応大学 経済学部 入学 1991年に、東急不動産へ入社し、途中に親会社の東急電鉄へ逆出向もし、 都市開発・街づくり・不動産営業を、おこなった。 大規模タワーマンションの開発や、賃貸住宅の開発・営業も手掛けた。 ・ファイナンシャル・プランナー認定研修修了者(ファイナンシャルプランナー3級相当) ・宅地建物取引士資格者 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで) ・簿記3級 現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント |

| ■ご留意事項 本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。 正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。 ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。 住宅ローン控除制度を利用するには、このページ記載情報以外にも様々な条件があります。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応してください。また「免責事項」をお読みください。 |

| ■【 3分でわかるシリーズ 開設の動機 】 チーフ・コンサルタントの松田優幸は、1987年に慶応大学の経済学部に入学して、 4年間、マクロ経済学を始めとした各経済学を研究していました。 研究を開始した時の感想は「経済学の論文や文献は、よくわからない」でした。 その後、理解が進んだ後には 「よくわかった。しかしなんで、わざわざ、わかりにくい表現をするのか?」 との感想を持ちました。 昨今、世の中に登場する解説でも「わかりにくい」表現は、 いまだ少なくない、と感じています。 そこで「3分でわかるシリーズ」を展開することで、 多くの方々に「わかりやすく」お伝えしていく考えです。 |

- ご案内・ご注意事項・免責事項

- ■引用・取材依頼

*消費者経済総研のサイト内の情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ引用掲載する場合は、

①出典明記 ②部分引用に限る ③当総研サイトページにリンクを貼る。

以上の①②③を同時に満たす場合は、連絡なく、一部の引用ができます。

*テレビ局等のメディアの方がたは、取材対応での情報提供となりますので、ご連絡下さい。

■免責事項

*本サイトを利用し、または、本サイトや当総研・当社が提供する情報(以下「当方情報」)

を利用した場合は、免責事項に同意したものとみなされますので、ご注意下さい。

*当方情報は、正確性、完全性、有効性、真実性、最新性、適法性等をはじめ、

全く何も保証されません。

*当方情報の利用・活用には、利活用者の自らの判断・責任です。

*当方情報に基づき損害が生じても、

当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています

- この連絡先は、メディア関係者(TV・ラジオ・新聞・雑誌)様と、企業・団体・法人様向けです。一般個人の方には対応いたしかねます。

メール: toiawase★s-souken.jp(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997 (離席中が続く場合は、メール活用願います)

- チーフ・コンサルタント 松田優幸

-